桐桐深受神经纤维瘤病的困扰,口腔肿瘤使她的面部出现不对称,这一情况令人痛心。得益于“泡泡家园神经纤维瘤病关爱中心”的协助,她最终接受了手术。这一经历突显了患者组织在患者家庭中的关键作用,同时也揭示了众多患者在初期治疗时的困惑。

桐桐的患病历程

桐桐在疾病进展期间,口腔部位出现了肿瘤,导致脸部出现大小不一的情况。2021年,她的口腔肿块被诊断出来。此类病例并非少数。该病症的典型症状包括咖啡牛奶斑,大约99%的患者会表现出这一特征。若儿童身上存在六块或更多直径超过5毫米的咖啡斑,则患病可能性极高,这一点在疾病诊断中具有显著参考价值。起初,桐桐的母亲王瑞对此一无所知,她每日上网搜寻相关信息,最终找到了应对之策。

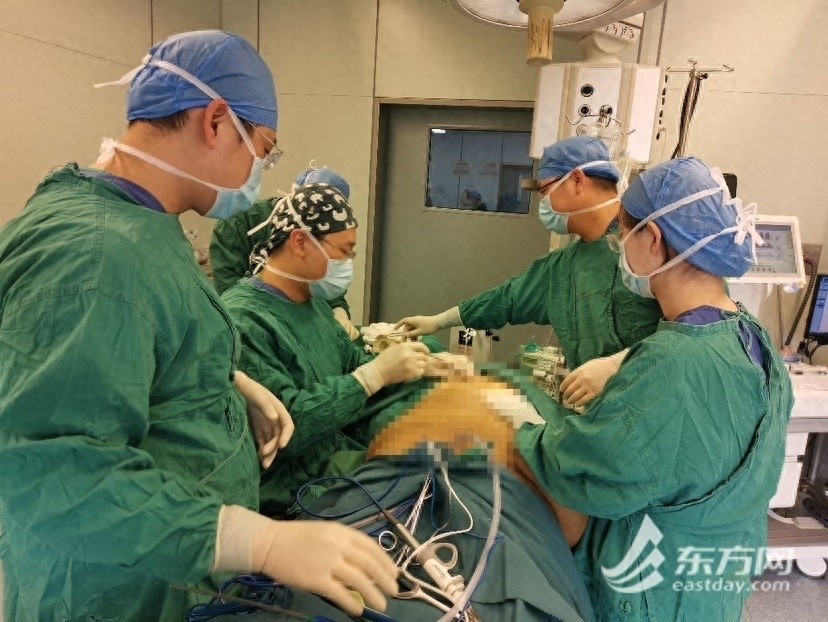

桐桐妈妈随后带桐桐进行了核磁共振扫描,结果显示口腔内有一个直径约3厘米的肿瘤。如此体积的肿瘤对孩子而言构成了重大风险。妈妈还担心即便手术成功,肿瘤仍有可能再次生长。这一情况凸显了神经纤维瘤病治疗的复杂与挑战。

NF1常见症状

丁一峰指出,“NF1”病症中,约九成患者表现出咖啡牛奶斑症状。斑点的数量与直径对于病情的评估至关重要。这一特征是医疗领域诊断神经纤维瘤病的一个较为直接的外部标志。众多患儿可能因家长疏忽或缺乏医疗常识而在早期被误诊或漏诊,导致错过最佳治疗窗口。因此,普及相关科普知识显得尤为关键。

另外,30%至50%的NF1患者将发生丛状神经纤维瘤(NF1-PN)。这些患者的瘤体增长难以得到有效控制,且存在恶变风险。这一比例揭示了NF1-PN患者所遭遇的严重困境。

治疗的发展

好消息传来,针对3岁以上表现出症状的NF1-PN患者。新型靶向药物和创新药物的研究进展,为患者带来了显著的好处,如缓解疼痛、减小肿瘤体积、减轻运动功能障碍。这对患者而言,无疑是巨大的希望。复旦大学附属儿科医院开设了NF1专病门诊,每周提供半天诊疗服务。这一现象反映出,医疗资源正逐步向针对特定疾病的细分领域倾斜,有助于患者实现更精准的就医。

患者的整体治疗

丁一峰指出,患者不仅需接受身体治疗,心理治疗同样至关重要。众多患者因疾病困扰,常伴有抑郁、焦虑等心理症状,此时心理科医生的作用不可或缺。复旦大学附属儿科医院在患者管理方面,实现了全年龄段的资料管理。这一做法有助于早期对患者进行干预。例如,若父母一方患病,医院在患者怀孕前即可提供遗传咨询,引导其正确就医。这一举措体现了医院从预防至治疗的全覆盖理念。

患病家庭的心声

王瑞向患儿父母提出建议,强调疾病需及早诊断和治疗,同时鼓励患病儿童多参与户外活动。自其子患病后,她投身公益事业,旨在提高公众对这一群体的关注度。邹杨强调,疾病不仅对身体造成损害,还可能影响患者的教育机会和社交生活。这一状况表明,疾病不仅是一种身体上的痛苦,还伴随着社会环境带来的压力。

患者的期待

从无药可用到药物可及,传递出令人振奋的消息。然而,患者们仍然期待国家政策的倾斜支持。这种支持将使他们能够负担得起治疗费用。这不仅能确保更多孩子能够过上正常的生活,发挥自身价值,而且关乎每一个患者家庭的幸福与期待,同时也引发了整个社会对于此类群体关注与思考的必要性。

各位读者,请问您周围是否存在着亟待社会更多关注与支持的病患群体?期待您们踊跃点赞、转发,并在评论区进行交流。