12月1日,浙江省博物馆孤山馆区即将举办一场备受关注的“投龙——从山川祭祀到洞天福地”主题展览。该展览呈现了古老的投龙仪式,蕴含丰富的传统信仰。此次展览汇聚了众多文物,展品来源多样,对文化爱好者来说,无疑是一场文化盛宴。

投龙的历史渊源

投龙仪式根植于我国古代,从商周至秦汉,其起源与山川祭祀及盟誓仪式密不可分。汉末至魏晋南北朝时期,道教对其进行了整理、改革和拓展,使其逐渐成熟。这一仪式集中展现了龙、玉、山川、告盟等传统信仰和崇拜。龙作为神圣的信使在其中扮演着重要角色,而独特的器物组合则映射出古人对山川的崇敬之情以及他们丰富的精神世界。

在随后的历史演进中,东晋时期首次引入了早期仪式中的投龙仪式。这一仪式在历经持续的变革与成长后,在各个朝代呈现出多样的影响。以唐代为例,它被正式定为国家级礼仪,并逐渐走向规范化。这一转变背后,是文化进步、宗教因素等多重因素的相互作用。

投龙在各朝代的地位

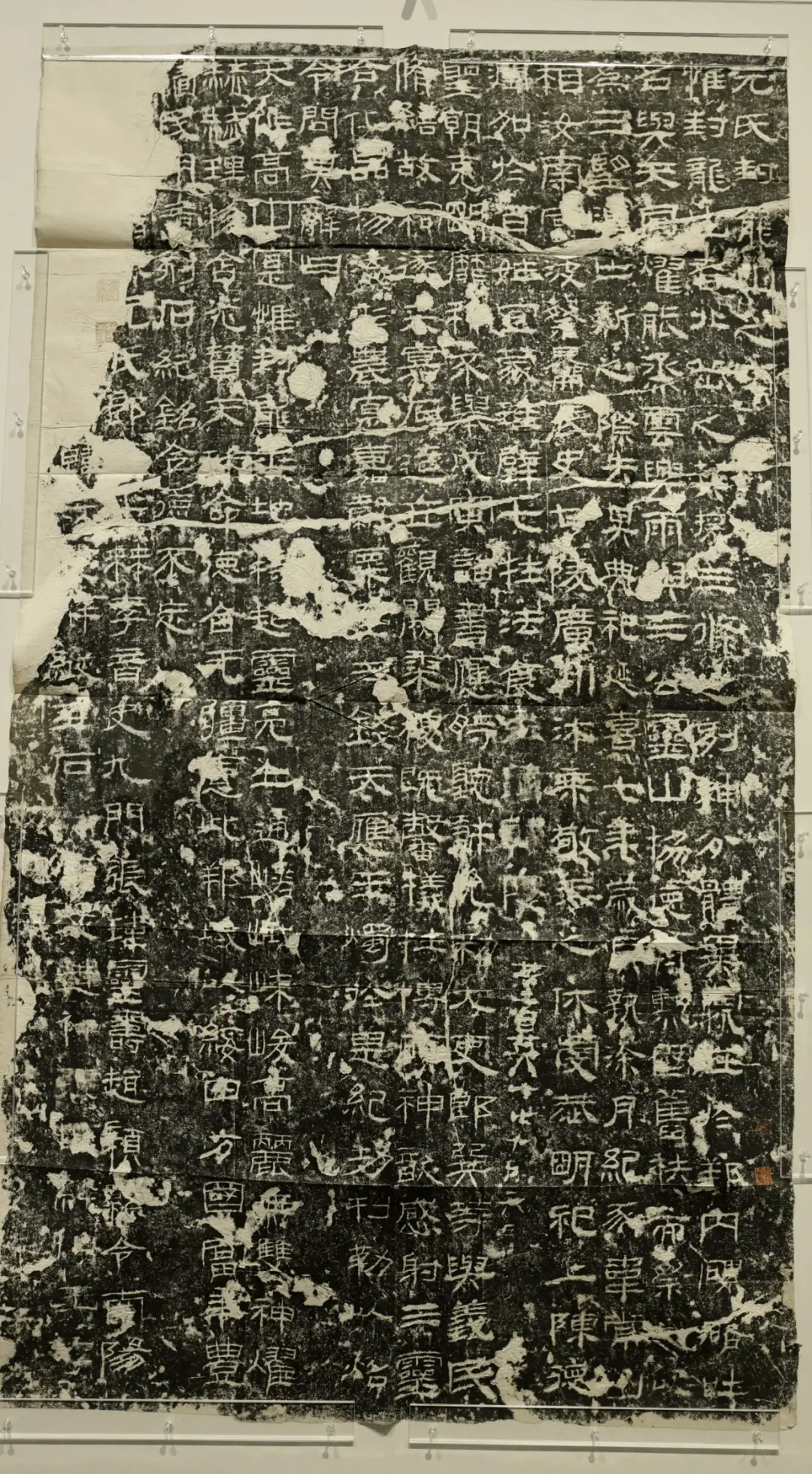

唐代时期,道教盛行,投龙仪式地位崇高,被正式纳入国家大典,并形成了规范化的仪式流程,同时留下了大量出土文物。考古资料显示,五代吴越国是投龙活动最为频繁的政权,且保存了众多出土文物。金、元、明三朝,投龙仪式依然是国家大典的重要组成部分,显示了其在漫长历史中始终受到官方的高度重视,成为封建王朝宗教文化体系的关键部分。

不同朝代对投龙仪式的看重,反映了这一仪式在政治与宗教环境中的多样化表现。以南宋为例,它扮演了维护社会宗教秩序的角色;而在明代,投龙仪式呈现出地域特色,如武当山出土的文物揭示了该地区与投龙仪式的紧密关系。

特展的单元划分

本次展览共划分为四个部分。“山川有灵——先秦秦汉的山川祭祀”单元揭示了山川祭祀的早期基础。“告盟天地——晋唐之际投龙的出现和兴起”部分阐述了投龙从诞生到盛行的历程。“保安宗社——宋明之际的投龙”单元突出了投龙在保护国家稳定中的作用。“澄怀观道——山水中的文人传统”单元则揭示了投龙与文人文化之间的联系。

每个单元犹如历史长卷中的一页,全面揭示了投龙的发展轨迹及其深远的社会影响。它们覆盖了漫长的历史时期,横跨多个朝代的变迁,这一特点充分体现了展览内容的丰富性和全面性。

展品的相关情况

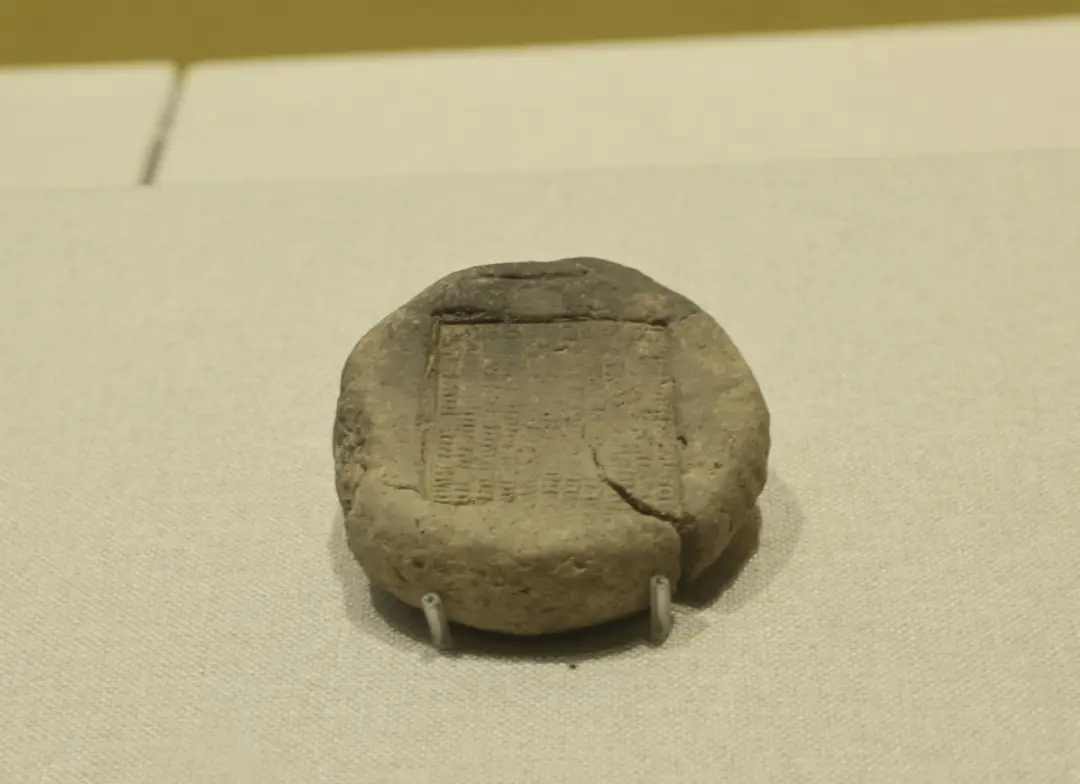

展览的核心在于展品。本次特别展览集中展示了我国历代对山川的祭祀和投龙仪式相关文物,总计约230件(组)。这些展品源自全国40家收藏机构,其中不乏首次对外展出的珍品。例如,浙江省文物考古研究所珍藏的东汉至三国时期的道教符号封泥,以及“斩鬼使者”封泥等。

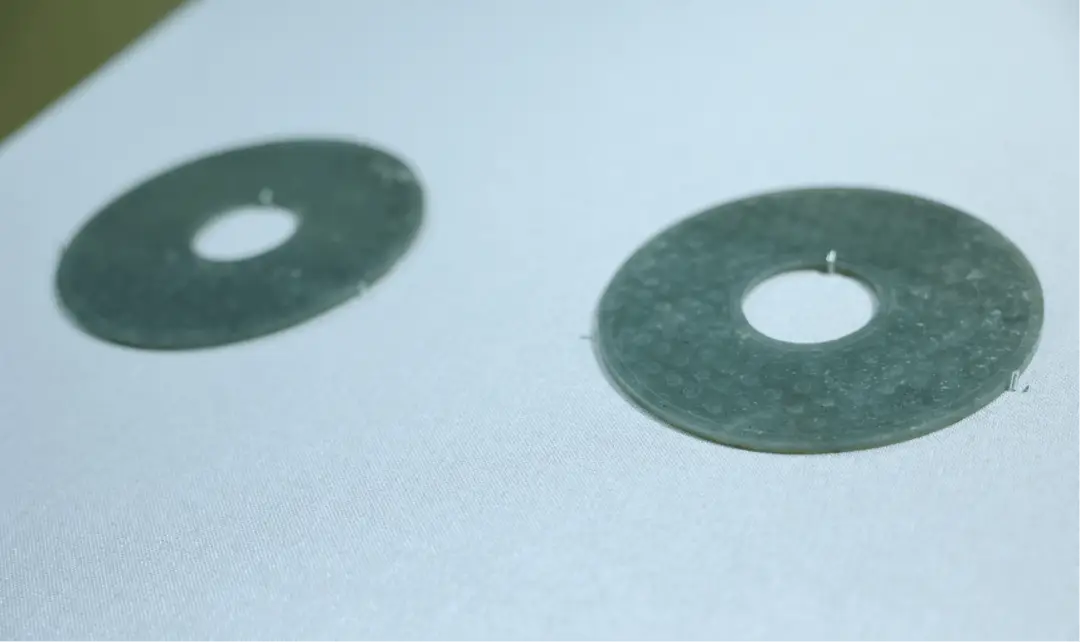

展出的这些珍贵物品展现了不同历史时期的文化和工艺成就。其中,武当博物馆提供的明湘献王武当山玉璧和金龙等展品,对于研究投龙的演变具有重要意义。这些展品的出土位置、时代背景以及相关故事,共同构成了一张庞大的历史网络,供观众深入挖掘和研究。

投龙与洞天福地的联系

自唐朝初期起,投龙仪式与洞天福地学说相融合,逐步演变为国家的重要仪式。在盛唐时代,洞天福地概念吸纳了五岳,形成了完整的体系。而到了晚唐,这一体系又与岳镇海渎体系相融合。

这一融合过程展现了道教文化与国家祭祀活动持续的相互渗透。在此过程中,投龙仪式发挥着关键作用,强化了宗教文化与国家宗教管理之间的紧密联系,并揭示了宗教典礼在促进文化融合方面的积极作用。

对文化传承的意义

此次特别展览犹如一座桥梁,引领观众踏入古代宗教与文化的殿堂。展览中,古老的投龙仪式得以重现,使现代观众得以直接体验古代文化的深厚底蕴。众多出土文物和历史资料也在此次展览中得到了集中展示和整合。

传统文化的传承因此迈出了关键步伐。文化爱好者得以通过参观展览,深入探究投龙仪式所蕴含的文化信仰。是否你也渴望亲自踏上这场文化探索之旅?若本文对你有所启发,不妨点赞并分享,同时欢迎在评论区分享你的观点。