近期,众多食品品牌积极推广“0”概念,诸如“0糖”、“0脂”、“0添加”等,此类吸引人的广告背后,究竟真相如何?这一疑问已成为消费者关注的焦点。

0脂肪并非低能量

众多酸乳及乳酸菌饮品均标注“零脂肪”。以某酸乳饮料为例,其糖分含量高达14%,而乳酸菌饮品糖分含量更是高达14.6%,但能量水平依然较高。即便是非油炸食品,在热风干燥过程中,也可能涉及喷油,因此脂肪含量并不一定低。部分产品,如植物油、花生米、椰子水,虽声称“零胆固醇”,但与食品安全关联性较小。

食品安全法规明文规定,脂肪含量若不超过0.5克每100毫升或100克,产品可标注“0脂肪”。尽管商家有明确的标准可遵循,但消费者却往往容易受到误导。

0反式脂肪酸的误区

部分手抓饼标注“0反式脂肪酸”,但总脂肪含量高达15.3%。某品牌华夫饼同样标注“0反式脂肪酸”,其总脂肪量却高达30.4%。尽管反式脂肪酸含量较低,但脂肪总量并未减少。依据国家标准,反式脂肪酸含量需低于0.3克/100毫升或100克才能标注为“0反式脂肪酸”。

目前网络中关于反式脂肪酸的资料存在误导性。中国消费者对其健康危害的担忧程度过高。事实上,市售正规产品中的反式脂肪酸含量已经相当低。而我国居民的实际摄入量远低于世界卫生组织设定的安全上限。

不必过度强调0香精0色素

茶饮料和酸梅汤本身就具有独特的香气,无需特别标榜“无香精”;同样,香菇和柠檬汁饮品本身也不需要添加色素,过分强调“无色素”显得多余。这种做法主要是商家用来吸引顾客注意力的策略,并非产品本身具备的独特特性。

在选购过程中,消费者不应仅凭此类标志判断产品具有显著优势。过度关注这些标识往往容易受到商家的影响。

0添加并非更健康

“0添加”概念兴起,主要源于公众对食品添加剂的担忧。然而,只要是在规定范围内合理使用的批准添加剂,通常是安全的。实际上,几乎不存在完全不含食品添加剂的食品。例如,那些标榜“0防腐剂”的酱油,在生产和加工过程中,仍然需要使用酶制剂和加工助剂。

食品若未添加防腐剂,其在生产、运输及开盖后更容易遭受污染和腐败。此现象说明,零添加并不等同于食品安全水平的提升。

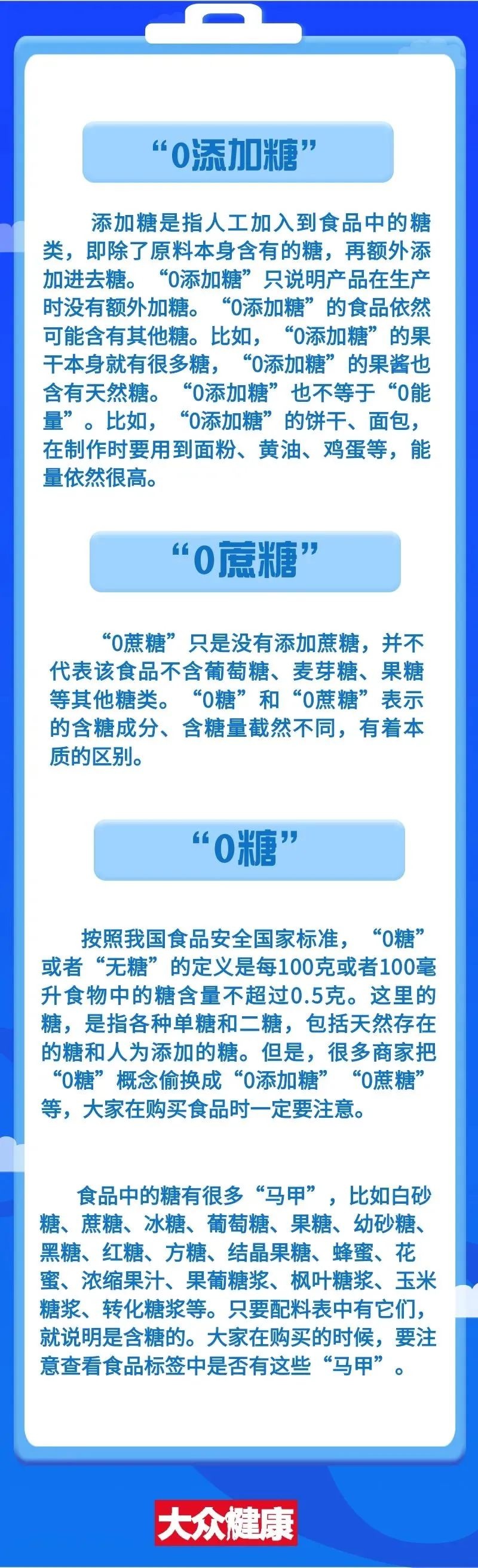

0糖概念藏猫腻

减糖趋势兴起,"0糖"等标签颇具吸引力。然而,部分商家所谓的“0蔗糖”并不意味着不添加其他糖分。以某些饮料为例,尽管未添加蔗糖,却可能含有果糖或麦芽糖等糖类,这些糖分热量同样不低,可能引发热量摄入等问题。

若消费者未细致辨别即行选择,则可能摄入本欲规避的过量糖分,进而对健康造成不利后果。

正确看待食品标识

消费者不应仅受“0”概念产品的广告影响。见到“0”标签时,不应立即认为产品绝对健康。购买食品时,需详尽查阅营养成分和配料等详细信息,全面掌握产品情况。

商家在宣传时应遵循规范,严格依照法律法规,避免夸大或误导。消费者在购买食品时,是否会对标签内容进行细致审查?我们期待广大读者积极参与讨论,为文章点赞并转发,以促进更多人对食品“0”概念真实含义的认知。