许多人喜爱食用生腌、鱼生或刺身,但很少认识到这些美味佳肴可能潜藏重大健康隐患。近期,一个家庭因食用生鱼片不幸感染了肝吸虫,这一事件引起了我们的极大关注。

13岁男孩反复低烧

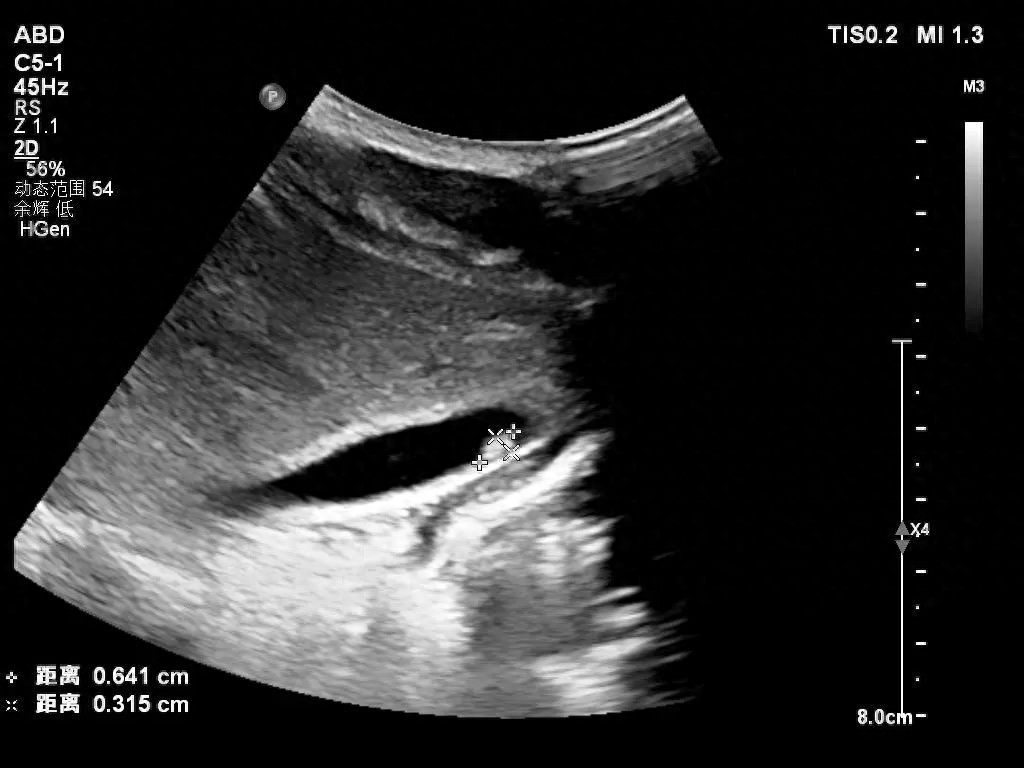

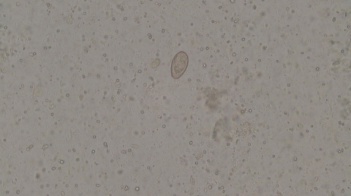

南方医科大学深圳医院近期收治了一名13岁的特殊病例,患者小凯在一周内反复出现发热症状。奇特的是,其父母也遭遇了相似状况。这一家庭遭遇并非个案。医院经过详尽检查,确诊为肝吸虫病,亦即华支睾吸虫病。小凯除发热外,肝功能异常,彩超发现肝脏有低回声区,肝门淋巴结肿大。其母亲粪便检测发现肝吸虫卵。该病原体可能藏于看似美味的生鱼片内。

肝吸虫病的确诊流程相对复杂。在该家庭成员的遵医嘱下,三人接受了针对寄生虫的检测。检测结果揭示,他们的血液中嗜酸性粒细胞计数显著升高,这一信息对医生的诊断起到了关键作用。这一病例提醒我们,饮食中的潜在健康风险不容小觑。

肝吸虫病高发区情况

在中国,淡水鱼中肝吸虫是一种常见的病原寄生虫。尤其在某些区域,肝吸虫病的发病率相对较高。以广东省为例,2020年,珠三角城市的江门、佛山、中山等地,鱼生食用者的感染率上升至13.81%,这一数据超过了全省的平均感染率。在这些地区,许多居民习惯于食用生鱼片。

自2010年始,广东省对4736份淡水生食鱼样本进行了检测。检测结果显示,肝吸虫的检出率在0%至6.85%之间波动。据此分析,食用未熟淡水鱼感染肝吸虫的风险可能高达6.85%。相关研究指出,部分地区的肝吸虫感染情况较为严重,亟需公众的高度重视。

肝吸虫在人体内的存活与影响

肝吸虫入侵人体后,其潜在危害显著。这种寄生虫在人体内存活可超过20至30年。感染后,症状通常分为三个阶段。初始阶段表现为轻微不适,如轻微疲劳、食欲下降或腹痛等。接着,症状升级至中度,患者可能经历头晕、疲劳、精神不振、食欲下降、上腹不适、腹泻、肝区隐痛等。若病情恶化至重度,可能引发肝硬化、腹水,并伴随胆囊炎、胆管炎、胆管阻塞等严重并发症,严重病例还可能诱发肝胆管癌。病情拖延越久,肝脏受损风险越高。

小凯家庭的治疗过程

确诊后,小凯一家迅速开始了治疗流程。驱虫治疗是其中的一个环节。幸运的是,小凯的病情在治疗后有所好转。但肝脏的损伤仍需逐步恢复,治疗和观察将持续进行。虽然小凯的情况在不幸中带有幸运,他及时得到了诊断和治疗,但不幸的是,他的身体已经受到了伤害。这一案例提醒那些食用生鲜的人,一旦出现类似症状,必须立即就医。

预防肝吸虫的方法

为确保不感染肝吸虫,实施预防措施极为关键。首先,必须严格监督食物的摄入,防止虫体经口腔侵入人体。具体做法有:杜绝食用未煮熟或半熟的淡水鱼虾,并确保食物完全煮熟至熟透。

在食品加工过程中,卫生问题必须给予充分关注。必须分开使用切割生熟食品的刀具和砧板,处理完生鲜食品后,必须彻底清洁双手。此外,存放生鲜食品的容器也需彻底清洗,以避免交叉污染。若能严格遵守这些基础措施,可以有效减少感染肝吸虫的可能性。

提高大众防范意识

当前,人们对肝吸虫病的预防认知普遍不足。小凯一家的不幸经历应成为警示,提醒我们关注。享受美食时,我们需警惕可能存在的健康风险。阅读本文后,你或许会对生鱼片等生鲜食品持不同看法。我们希望这篇文章能广泛传播,助力更多人提升预防意识。