在当前社会环境下,法院承受着繁重的工作负担,同时公众对多元化司法服务的需求日益迫切。如何高效应对这些挑战,已成为公众关注的焦点。在此背景下,“如我在诉”这一理念应运而生,为解决上述问题指明了方向。

法院工作现状

法院工作内容繁杂。随着社会进步,案件种类和数量持续增加,且复杂性不断提高。涵盖从民事争议到刑事犯罪,种类繁多。以某地为例,民事案件数量逐年按一定比例上升。公众对司法服务的需求多样化,包括快速立案、审理过程透明公正,以及执行效果等。这些因素均对法院工作构成挑战。此外,法院工作人员数量不足,需合理分配资源,以应对巨大的工作量。

时代进步带动了民众法律意识的增强,他们对司法公正的期待也随之提升。他们不再仅仅追求判决结果,更希望在司法全过程中感受到公正与公平。这一需求的变化迫使法院必须进行相应的改革与调整。

如我在诉理念内涵

“诉”理念蕴含了丰富的正面观念。法院工作人员需关注案件每个细节,秉持“小事不做不成”的原则。无论案件大小,均与民众利益息息相关。例如,一项微小的合同争议,处理不当可能危及企业生存或家庭经济。处理案件需有持之以恒的决心。面对复杂的知识产权案件,调查取证等繁琐流程在所难免,必须坚持到底。同时,还需具备“行百里者半九十”的毅力,案件接近尾声时亦不可松懈。

法院工作人员秉持着全心全意为人民服务的宗旨。他们以同理心审视民众在司法程序中的体验,致力于以真诚之心解决民众难题。在处理婚姻纠纷时,他们力求调和双方矛盾,而非草率判决离婚。同时,他们需具备敏锐的洞察力,在金融诈骗案中精准追踪线索。此外,他们还需保持持之以恒的决心,对长期执行案件绝不懈怠。

矛盾纠纷实质性化解

在解决矛盾纠纷的实质阶段,法院的作用尤为关键。民众求助于法院,旨在寻求问题的实质性解决。例如,在处理邻里纠纷时,若仅停留在程序层面,未能有效调和双方关系,可能加剧矛盾。审判过程中,程序虽不可或缺,却不应颠倒主次。以继承案件为例,虽需遵循程序规定,但不应因程序复杂而造成案件长期拖延。务必确保审判既公正又高效。

在执行“如我在诉”的原则过程中,众多法院员工表现活跃。他们迅速响应当事人的关注。某些法院在处理劳动争议时,提前在庭审前与双方进行沟通和说明。此外,“诉源治理”的思想已得到广泛实施,各法院正努力推进诉讼调解的“调解”环节。例如,部分法院与社区协作,对一些简易纠纷在社区层面进行调解,以实现前端预防和治理。

回应群众关切举措

法院针对民众普遍关注的环节,投入了大量努力。针对立案程序,部分法院特别设置了便捷的快速立案通道,并对老年人、残疾人等特殊群体给予优先处理立案手续的便利。据相关数据表明,众多法院的立案效率实现了显著提升。在案件审理阶段,比如在处理集体诉讼案件时,法院努力向民众阐释法律关系等内容。

在执行过程中,法院力求在最大程度上维护胜诉方的合法权益,同时尽量减轻对被执行方经营活动的干扰。例如,有案例显示,一家企业作为被执行方,法院在执行时采取了灵活的策略,并未一次性冻结所有账户,而是保留了部分流动资金以确保企业能够继续运作。在信访处理方面,法院积极核实情况,妥善处理民众反映的问题。法院工作人员不断提升与民众沟通的技巧,运用通俗易懂的语言与民众沟通,认真听取民众的诉求并及时作出回应。

担当作为的体现

法院工作人员勇于负责,持续致力于适应新的形势。网络时代下,网络案件频发,他们积极学习新知识。在岗位中,他们不懈钻研业务,以增强自身能力。据数据显示,众多法院工作人员每年需参与多场专业培训。此外,他们竭尽全力提升运用法治思维和手段解决问题的技能。

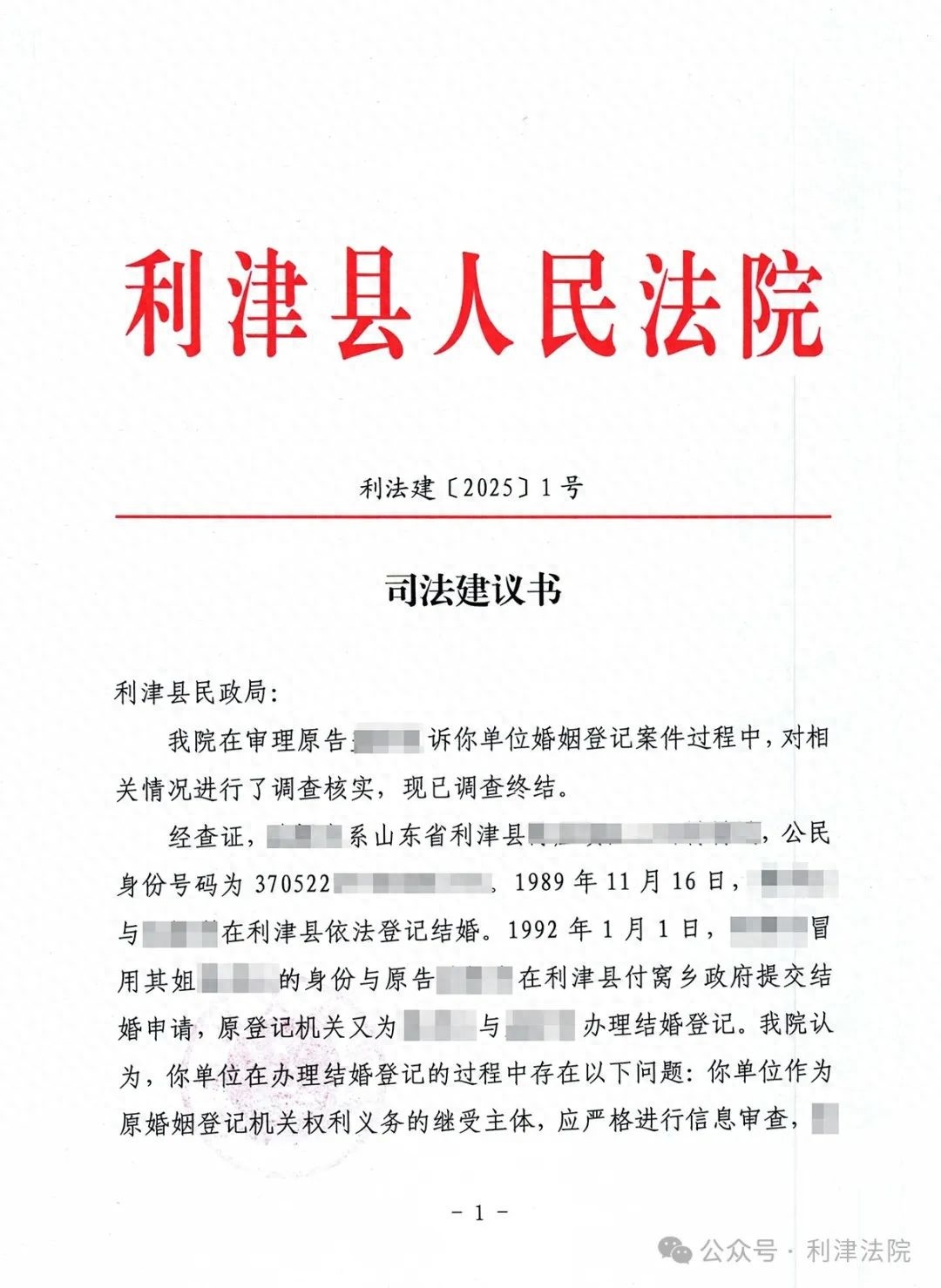

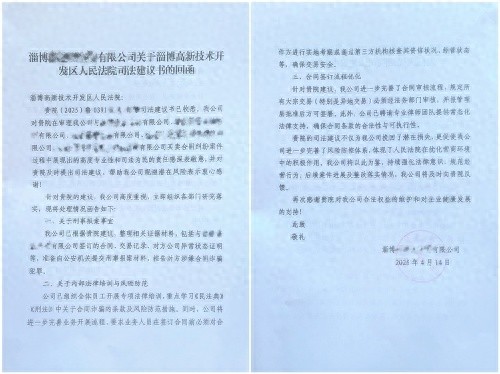

他们对每起案件都进行了仔细梳理。在解决一系列消费欺诈案件之后,他们归纳了这类案件的一般特点,并提出了司法指导意见。这种做法受到了相关部门的高度关注,并且通过这一途径,有效减少了类似案件的发生概率。

秉持理念展望未来

“如我在诉”这一理念为法院工作提供了明确方向。法院未来需进一步推进这一理念的执行。在提升司法效率上,可以采纳更多现代技术,如推广在线庭审。同时,更多工作人员需深入基层,了解群众对司法的实际需求。关于未来法院在实施“如我在诉”理念时,哪一环节最需强化,各位读者有何看法?欢迎点赞、转发并留下您的宝贵意见。