1937年11月25日,无锡遭受沦陷,这一事件成为城市深切的伤痛回忆。日本侵华军队长达八年的占领,给这座城市带来了无尽的灾难。时至今日,一位85岁高龄的老教授捐赠了其母亲在逃难期间所写的“流离记”手稿,这一遗物不仅承载了家族的历史记忆,也成为了城市记忆的一部分,成为了一个引人注目的焦点。

无锡沦陷的灾难

1937年11月25日,无锡城陷落,标志着一段黑暗历史的开启。在长达八年的日军占领时期,无锡市民遭受了深重苦难。城市遭受严重破坏,市民生活陷入混乱。无数家庭被迫流离失所,其中就包括辛企明教授的母亲龚素颖。那时的无锡城内景象凄凉,民众不仅面临生命危险,生活必需品也极度匮乏。

在这种困境中,民众生活异常艰难,众多人痛失亲人及家园。战争留下的创伤已深植于无锡市民的心中,成为难以抹去的回忆,对无锡人的每一代人产生了深远的影响。

龚素颖与流离记

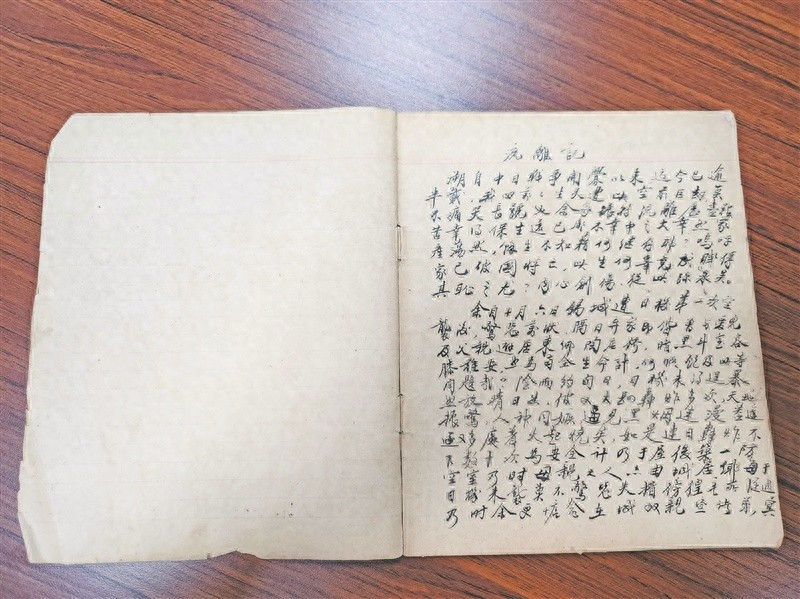

龚素颖,1917年诞生,毕业于无锡的私立竞志女学。她来自一个文化底蕴深厚的家庭。1938年初,她携子女在逃难途中创作了《流离记》。这部作品,以学生练习簿为载体,共计两千余字,占据八页篇幅。尽管纸张略显泛黄,但字迹依然清晰可辨。《流离记》生动而具体地描绘了逃难过程中的种种经历。

在逃难时期,她尽管心绪不宁,却依旧细致地记录下来。她或许是想将这段家族历史永久保存。她的文字流畅,情感丰富,每一字每一句都似乎将人们带回了当年逃难的艰苦岁月。

辛企明的身世与经历

辛企明,1939年诞生于无锡东房桥村后辛巷。1956年,他前往北京深造,此后便在北京开始了工作和生活。在母亲的悉心教育下,他养成了勤奋学习和敬业爱岗的良好习惯。这种家庭环境的熏陶,让他对母亲留下的遗物尤为珍视。

在他成长的岁月里,关于家乡沦陷和逃难的故事早已耳熟能详。即便身处北京,那段家乡的历史与家族的记忆始终深深刻印在他的心中。在北京的工作与生活中,他始终坚守着从家庭传承而来的优良品质。

捐赠的决定过程

龚素颖于2005年离世,子女们在整理遗物时,辛企明再次发现了那本笔记本。自母亲托付他保管之日起,辛企明便深知这本笔记本的非凡价值。自上世纪八十年代,母亲将笔记本交到他手中,他便开始谨慎地保存。

随着时间的推移,这些兄弟姐妹逐渐意识到笔记本具有更大的潜在价值。今年10月,辛企明在携家人回无锡探亲之际,弟弟妹妹的见证下,他们最终作出了捐赠的决定。

遗物的价值

辛企明一家视此“流离记”为家族记忆的延续,其中蕴含着深厚的家族情感。对于无锡而言,这则记录构成了民众视角下最为真实的历史画面。过往关于无锡民众的抗战记忆,多源自于事后的回忆与口述。

该文记录了自10月6日锡城首遭日军飞机空袭以来,民众惊慌失措的情景等众多与历史事实相符的时间和地点细节。这些信息将为无锡抗战历史的研究提供丰富且直观的实证资料。

档案史志馆的计划

无锡市档案史志馆对收到的遗物给予了高度重视。经相关人员仔细阅读全文,均深感震撼。馆方已计划对这本子进行全文扫描,并着手制作复制品。

他们将妥善保存原件,而复制品则将用于研究和应用。此举有助于深入挖掘无锡抗战历史的细节,更有效地向当代无锡市民及更广泛的公众呈现这一历史时期,从而充分发挥其历史文化价值。

我们有必要深入探讨一个问题:面对这些反映抗战时期历史的宝贵民间收藏资料,我们作为普通民众,应当如何更有效地进行保护和传承?期待广大读者参与讨论,积极点赞并转发本文。