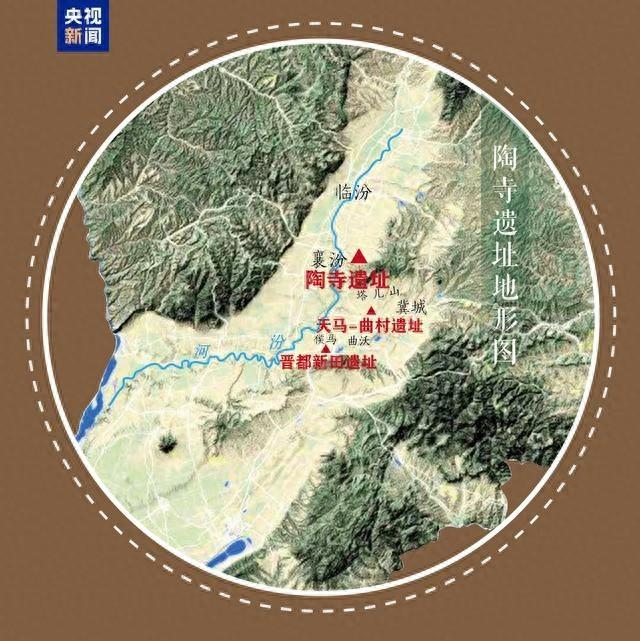

12日上午,备受关注的山西临汾陶寺遗址博物馆隆重开馆。这一重要时刻,为深入挖掘古代都城建设等多领域的信息提供了新的机遇。馆内展出的众多珍贵文物,以及先进的科技展示手段,使人们仿佛穿越千年,置身于那个古老的时代。

陶寺遗址博物馆概况

博物馆展厅面积约为5000平方米。展品共计230件(套)珍贵文物。其中,超过90%的文物由中国社会科学院考古研究所山西工作队自1978年发掘,为该队的精品。这些文物种类丰富,涵盖陶器、铜器、木器、玉石礼器等多个类别,全面展现了陶寺遗址的多重成就。展出的文物有助于公众更深入地了解陶寺遗址。

该机构是探讨古代都城建设等领域的关键途径。馆内采用了多种展示方式,包括实景复建以及科技手段的应用,这些展示手段共同助力观众全面深入地了解陶寺遗址在城址规划与建设等方面的历史状况。

陶寺龙纹彩陶盘意义重大

陶寺龙纹彩陶盘在众多展品中独树一帜,其作为中原地区龙图像的明确标本,显得尤为珍贵。这一展品对于研究龙崇拜的起源及相关问题具有不可忽视的关键价值。因此,国家文物局将其列入“第三批禁止出境展览的文物”名单。其存在不仅为探寻古老龙崇拜文化的根源提供了有力证据,更是古代文化研究不可或缺的重要组成。

众多考古学者对此彩陶盘进行了深入研究,旨在借此探究当时的文化信仰、社会结构等多方面的信息。

陶寺都邑布局有序

陶寺都邑占地约280万平方米,内部划分了多个功能区域,包括居民区、宫城、仓储设施、墓地、观象台以及手工业作坊区。规划布局严谨,分工明确。这种布局反映了当时的规划理念。各个区域各尽其责,从宫殿到居民区再到作坊,呈现了当时社会的完整体系。

通过分析这些布局,我们可以推断出当时社会的阶层分布状况。王权阶层、贵族阶层、普通居民以及手工业者的居住区域呈现有序分布,这一现象显示出当时社会结构划分已相对成熟。

陶寺宫殿遗址还原

在展览中,一块按比例缩小的遗址模型令人瞩目。该宫殿遗址的实际占地面积为6300平方米,是陶寺考古发掘中最大的宫殿遗址。主殿拥有18个柱洞,东西两侧共有7间,总面积达到540平方米。这一宫殿遗址的发现揭示了当时建筑规模和技术水平已达到相当高度。

遗址的复原展示直观呈现了4000多年前宫殿的原貌,同时,它也让我们得以推测出当时的功能分区与布局,这对于古代建筑的研究具有极其重要的价值。

陶寺都城的“双城制”

陶寺都城由外围的大城与内层的宫城相结合,构成了独特的“双城制”结构。在早期宫城得以延续的同时,陶寺文化中期增设了外郭城。该城池的规划理念是以宫城守护君主,郭城保卫民众。这一理念被视为我国古代都城制度的重要起源之一。

许多后世中国的都城在规划时采纳了这种双城结构的理念。这种设计模式反映了当时政治和社会的特定需求,同时也是古代城市规划智慧的集中体现。

陶寺遗址体现早期国家形态

中国社科院考古研究所研究员的研究显示,在占地280万平方米的城址中,分布有墓地、仓储区和手工业作坊区等不同功能区。这一布局特征揭示了该地区已步入早期国家阶段。这些功能区的设置反映了当时社会分工的清晰和社会组织结构的复杂性。

这一发现对于探究人类社会的发展历程具有极其重要的意义。它使我们能够对古代社会的早期形态获得更加直观和深刻的理解。

在此,我们提出一个疑问:依据陶寺遗址的都城布局,我们能够推断出当时的社会文化呈现出何种特征?诚邀各位踊跃留言、点赞及转发本篇文章,共同揭开古代文明之谜。