《杨树达日记》整理本首次全面收录了杨树达近40年的日记,并汇编成8册。然而,该整理本在标点符号的使用及断句方面存在争议,与参照的《积微翁回忆录》相比,存在多处差异和错误。

日记整理内容概述

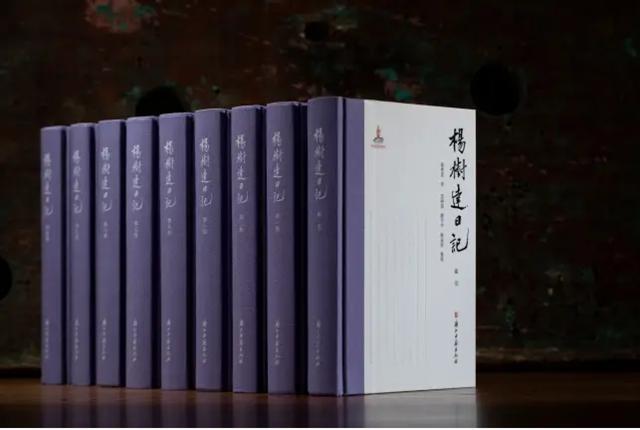

杨树达的日记在近40年内被汇编成8册,每册书前均配有彩色插图。这标志着首次对其日记的全面且系统的整理。这一整理工作无疑是对杨树达作品整理与保存领域的一项重要贡献。《积微翁回忆录》作为杨树达生前依据日记编撰的类似日记浓缩版,同样具有重要的参考价值。

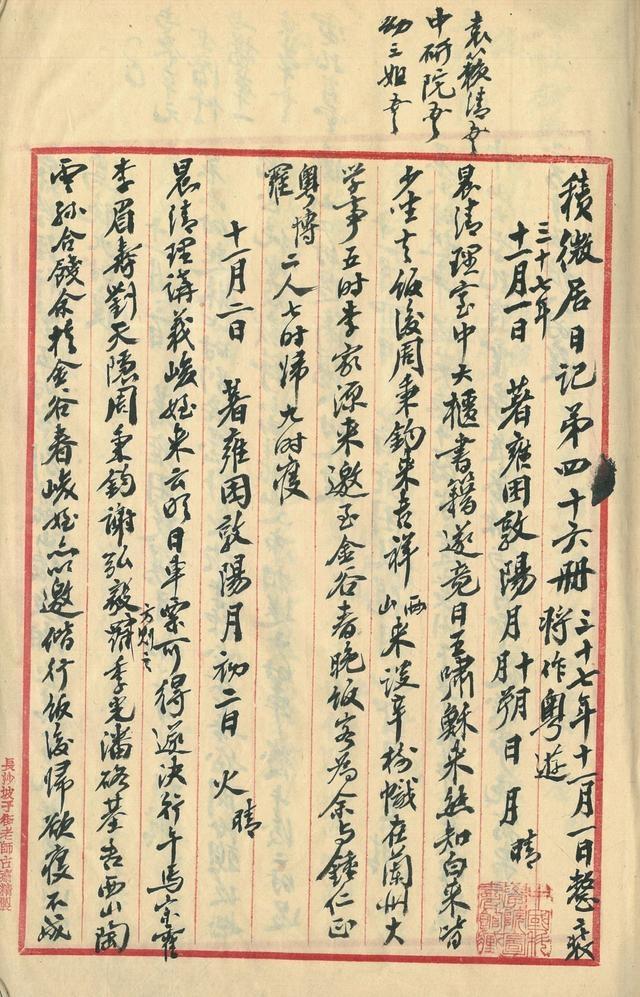

该整理本收录了杨树达的多篇日记,内容详实丰富,涵盖了他学术上的深入思考和著作成果。例如,其中提及了1930年8月15日他校对文稿和撰写信件的经历。这些内容共同描绘了杨树达当时的学术生活轨迹。

整理本与回忆录标点对比

1939年10月20日的资料中,指出《公羊传》中“旦”误作“且”的校对错误。在标点方面,《积微翁回忆录》提供了更为精确的版本。此外,针对《诗经·周颂·天作》中“文王康之”的标点处理,回忆录亦展现了更高的准确性。

关于1930年8月15日的相关记载,《积微翁回忆录》与《杨树达日记》存在差异。特别是《杨树达日记》中,后续内容提及了曾运乾的回应,这表明两份文献在记录同一事件时,内容上存在不一致之处。此类标点符号的运用问题,可能对内容的准确理解产生干扰。

名称与实质情况对比

《积微翁回忆录》虽然被称为回忆录,实则是由杨树达生前根据其日记编纂而成。这一过程与日记本身有着紧密的联系。在这一从日记转化为回忆录的过程中,可能会出现一些问题,这一点在后续对《杨树达日记》的整理和校对工作中得到了明显的反映。

这种特殊联系理应有助于《杨树达日记》的整理工作,然而,现实情况却显示出其中存在一些矛盾之处。特别是整理本与回忆录之间的差异,在一定程度上揭示了整理过程中的不严谨性。

其他标点使用失误案例

在1943年1月9日的文本中,涉及人物称谓的标点符号应当进行断句的调整。然而,整理者并未对此进行正确处理。这种标点错误可能会对原文的语义表达产生改变。

在标点符号的使用上,已有多起案例显示,某些整理版本存在错误,而《积微翁回忆录》则保持正确。这些错误不仅限于个别词汇或语句的标点,还涉及人物关系称谓等多样方面。

整理凡例受质疑

在《整理凡例》一文中,整理者提到参照了《积微翁回忆录》。然而,针对所提及的标点断句问题,整理者的处理似乎不够完善。这一情况不禁让人对其整理所依据的规则和所声称的参考准确性产生疑问。

严谨的整理工作需警惕此类初级失误,当前情况显示,此类错误已对整理内容的品质与可靠性产生负面影响。

索引中的问题

在1930年6月的记录中,《索引》将曾仲鲁错认作曾运乾。这一错误导致了两个不同人物活动轨迹的混淆。原本未曾踏足日本的曾运乾,因索引失误而被错误地记录为有过海外旅行,而真正的曾仲鲁则未能得到准确的记录。

该索引错误揭示了在整编过程中的质量控制存在缺陷。此问题可能导致依赖该索引进行检索和研究的人员接收到不准确的信息。

读者们如何看待此整理本的失误?这是否会影响到您对杨树达研究资料的运用?欢迎各位发表评论,积极参与互动。同时,也请点赞并分享这篇文章。