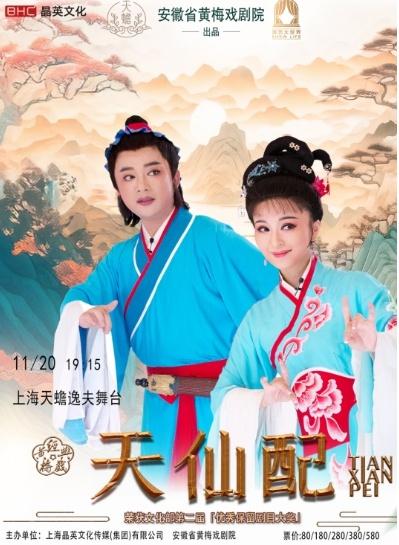

安徽省黄梅戏剧院的经典剧目《天仙配》被誉为安徽文化中的一颗璀璨明珠。11月20日,该剧赴上海参与2024年度上海白玉兰戏剧表演艺术奖的申报演出,引起了广泛关注。此次演出不仅是对剧目表演的展示,更是传统文化在当代传承与发展成果的生动体现。

传统剧目经典性地位

黄梅戏《天仙配》是其众多剧目中的佼佼者。源自“三十六大本”,1953年经过整理改编,登上舞台。1954年,严凤英、王少舫携此剧赴上海,参加华东地区首届戏曲观摩演出大会,轰动全国。这一事件彰显了它在黄梅戏发展史上的重要地位,为黄梅戏的影响力奠定了基础。作为经时间与群众检验的经典,它是黄梅戏的标志性剧目,深受广大观众喜爱,多年来在黄梅戏剧目中始终占据着举足轻重的地位。

新主角的出色表现

袁媛与赵章伟共同担纲主演此次演出。在扮演“七仙女”的角色中,袁媛的表现尤为出色。在两个小时的演出中,她将一位情窦初开的少女的成长历程生动地展现在观众面前。她的表演层次分明,基于传统程式,通过独特的演绎手法,深刻揭示了女性内心的历练与人格的成熟。她的表演充满变化,超越了传统形象的单一呈现。这种创新性的表演方式,对传统角色进行了新的诠释,为观众带来了全新的观剧感受。袁媛在表演上展现了个人的创新精神,使得角色形象更加生动和立体。

袁媛为角色赋予了独到的精神内涵。在表演过程中,她特别强调对歌曲演唱和台词念白的节奏和力度的把握。通过这种方式,她能更直观地呈现七仙女的性格特质和情感波动。在继承前辈经验和技艺的基础上,袁媛形成了自己独特的表演风格。这种风格为新一代观众带来了新鲜感,使得年轻观众更易被黄梅戏的魅力所吸引。

剧目新理解与观众反馈

本次演出收获了观众的高度评价。众多观众表示观看后情绪高涨,对黄梅戏的印象有了新的认识,他们惊喜地发现,黄梅戏除了温柔的一面,还蕴含着激情与铿锵。剧中幽默的情节、紧凑的节奏以及别具匠心的舞台设计均获得了广泛赞誉。对于初次接触黄梅戏的年轻观众而言,这样的演出显得尤为亲切。从观众的反馈中,我们可以明显看出,本次演出在创新方面取得了显著成效。同时,这也反映出,为了在现代社会中保持黄梅戏的影响力,进行适度的创新显得尤为关键。

观众反响亦显现,传统文化若契合现代审美,仍具备显著的生命力。《天仙配》等经典剧目经改良后,更易获得观众青睐,尤其是年轻观众的喜爱。此举对黄梅戏的传承与发展至关重要,通过创新改编和演出,吸引新观众,成为弘扬黄梅戏及传统戏曲文化的关键途径。

传承发展的意义

黄梅戏的历史演变表明,其从民间小戏发展成为我国“五大剧种”之一,离不开众多黄梅戏人的辛勤努力。目前,传承与发展依然是新一代演员面临的重要使命。黄梅戏,与其他传统文化一样,拥有丰富的文化积淀,这些都需要我们不断传承下去。在传承过程中,我们还需不断创新,以适应时代的需求。正如《天仙配》这部作品,每次演出都充满了新意,同时也向经典与老一辈艺术家表示了敬意。

新一代演员承担着推动黄梅戏在当今时代持续兴盛的重任。他们需将传承与革新相结合,如对表演手法、舞台布局、剧情节奏等方面进行改良创新。唯有如此,黄梅戏方能在这个时代站稳脚跟,不断壮大,进而传承中华戏曲之瑰宝,延续传统文化的生机与活力。

经典常新的时代背景

当前社会,观众审美趋向持续演变,戏曲艺术亦需跟随时代步伐。以《天仙配》的演出为例,其成功正是传统戏曲适应变革的显著例证。为了精心打造传统戏曲剧目,必须深入洞察现代观众的兴趣所在。固守传统、停滞不前并非长久之计。无论是演员的表演,还是剧团的全面规划,若能共同致力于迎合现代观众的审美需求,传统戏曲有望迎来更加广阔的发展前景。

黄梅戏作为一种剧种,能够与现代多样的艺术形式进行融合与借鉴。比如,音乐剧的快速表演节奏,以及越剧在舞台美术方面的现代加工。黄梅戏通过适应时代的变化,实现了常演常新的效果,其经典剧目因而得以持续保持其生命力。

同行竞争压力下的发展

当前,众多娱乐形式接连涌现,戏曲领域承受着显著的市场竞争压力。黄梅戏若欲突破重围,必须持续推出高质量节目。例如,《天仙配》等经典作品应在传承与发展的道路上树立典范。同时,需深入挖掘其独特魅力以吸引观众。此外,演员的培养机制亦需迈向更高层次的发展。

在新时代众多娱乐形式激烈竞争中,黄梅戏如何能够独树一帜?期待大家在评论区分享您的见解。同时,恳请大家为这篇文章点赞并转发,以吸引更多人对黄梅戏的传承与发展给予关注。