近年来,公众健康意识显著增强,成为一大显著特征。随着科普工作的深入推进,公众对诸如血管堵塞导致的心肌梗死和脑梗死等常见疾病有了基本的了解,并认识到在心脏骤停情况下专业抢救的必要性。这一现象充分显示出科普教育在提高公众健康素养方面的显著成效。

公众健康科普成果

在日常生活中,糖尿病的普遍性及其主要成因已被广泛认知。近期研究表明,营养摄入过量可能引发糖尿病,这一发现标志着医学认知的显著提升。值得注意的是,小学生群体对健康观念的接受度较高,这为健康观念的广泛传播打下了坚实的基础。此外,孩子们传播“吸烟有害健康”的信息比夫妻间的相互劝诫更为有效,这一现象也揭示了健康理念传播的新动向。

在社会层面上,广泛推广的健康观念降低了民众对某些疾病的认知盲区,进而增强了预防疾病的主观能动性。这一转变对于全面提升社会整体健康水平,具有不可小觑的贡献。

医院面临的现状

医院视角下,传统医疗模式值得深入思考。目前,医院似乎处于一种被动的状态,静待患者前来就医。患者数量似乎与医院的受欢迎程度成正比。然而,这一现象背后,可能揭示了医疗模式中存在的问题,同时也反映了医护人员角色中的被动性。

医院作为救治病患的机构,若仅依赖患者主动求医,可能会错过众多疾病的早期预防机会。例如,若病人在疾病早期得到适当的预防建议或及时治疗,便能防止病情加剧。然而,这种仅针对症状进行治疗的模式,忽视了患者整体健康状况,不利于患者进行长期的健康管理。

医疗模式的反思

当前医疗体系存在分散性。医生常专注于患者所显现的单一病症,却未将个体视为一个整体。例如,面对心血管疾病患者,医生应评估是否存在其他并发症,而不仅仅是针对心血管疾病进行治疗。裘法祖、陈灏珠等前辈的诊疗方法为我们提供了优秀的示范。

他们通过详尽的问诊和稳健的治疗方案推进,有效关照了患者的病情。目前,众多年轻医生亦应采纳此理念。然而,年轻医生在职业成长过程中亟需更多的理解和扶持。事实上,每位医生都渴望治愈患者,但经验积累需循序渐进。患者给予的谅解将极大地促进医疗事业的进步。

两类医学从业者

医疗行业以及其他行业中的从业者大致可划分为两大类。第一类是那些对未知充满好奇、不满足于现状的人。他们致力于推动行业的整体发展,对提升行业状况抱有极大的热情。在医学领域,他们希望通过不懈努力,使医学达到更加完善的境地。

另一部分人或许更倾向于维持现状。然而,在发展的征途中,我们迫切需要的是前述的那类人。无论是医学研究的深入还是疾病治疗技术的革新,他们的贡献都能推动整个行业向更优的方向演进。这种推动对于医学体系的持续完善具有极其重要的价值。

国家发展与医学创新

在国家发展的全局视野中,医学领域的创新显得尤为关键。对于我国而言,若欲跻身世界强国之列,原始创新是不可或缺的要素。然而,这种创新需要长期不懈的努力。它并非能在短期内显现出经济效益。若仅着眼于眼前的利益,忽视创新,那么最终遭受损失的是每一个个体。

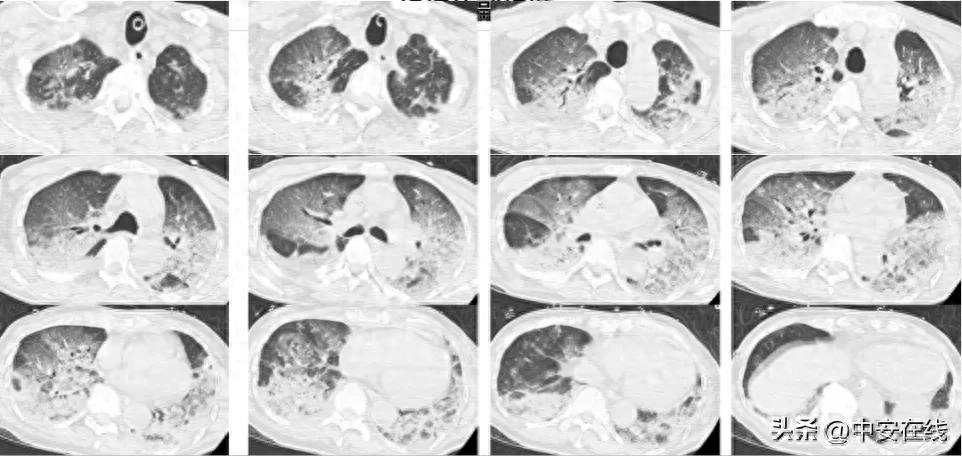

医学领域如干细胞、组织工程等领域蕴藏着巨大潜力。以心衰问题的解决为例,器官替代等创新技术可能成为未来的曙光。然而,这一切的实现离不开大量的研发与探索。唯有持续投入,才有望在未来攻克目前临床尚未攻克的难题。

提出问题促进互动

当前,随着健康观念的广泛传播及医疗模式正经历着变革,公众应如何有效配合医生,以提升医疗环境的整体水平?我们期待广大读者踊跃发表见解,积极参与讨论。同时,也诚挚邀请您点赞并分享这篇文章。