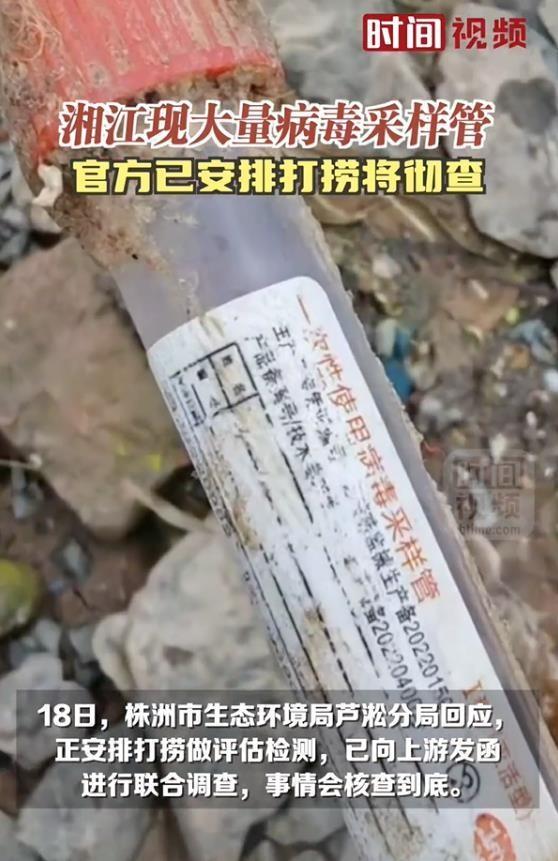

11月17日,网络上爆出令人震惊的消息:湖南株洲芦淞区建宁港附近水域突然出现大量一次性病毒采样管。这一事件迅速引起了社会各界的广泛关注。人们不禁要问:究竟是谁将这些本应受到严格管理的采样管随意丢弃在此?这一行为背后,是否还隐藏着更深层次的问题?

采样管被发现

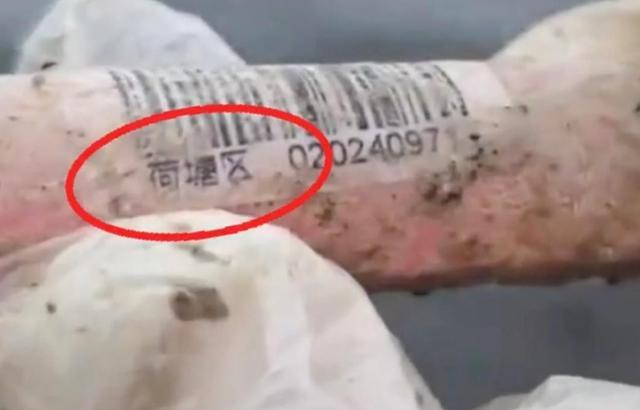

11月17日,网友披露了这一现象。观察网络流传的视频可见,采样试管上标有“荷塘区”、“灭活型”、“Ⅰ型”等字样。这一现象并非个案,大量采样管出现在水域中,引发了当地民众的极大担忧。目前尚不清楚这些采样管的原有用途,以及它们为何会出现在此地。水域周边居民尤其担忧,这些采样管是否会对他们的健康构成威胁。

这一现象已不再局限于简单的物品随意丢弃,而是关联到公共卫生、医疗资源管理等多个领域的问题。一旦此问题被揭露,便会迅速成为社会关注的焦点,各方人士均期待着一份合理的解释。

芦淞分局行动

11月18日,株洲市生态环境局芦淞分局迅速作出反应。他们认识到事态的严重性,随即部署打捞作业以进行评估检测。这一举措展现了应对危机的责任心。同时,芦淞分局并未仅限于自身调查,还主动向上游区域发送函件,寻求联合调查。这种积极的态度值得赞扬,然而,公众仍然期待能尽快获得调查结果。

毕竟,每一分钟的延宕,民众的焦虑便加剧一分。芦淞分局的这一行动,能否算是事后补救,抑或能够完全消除危机,目前尚需进一步观察。

疾控与卫监介入

11月18日当天,上午8点57分,株洲市疾病预防控制中心及株洲市卫生综合监督执法局在接到通知后,迅速予以高度重视。随后,该两部门与荷塘区、芦淞区的疾控中心携手,派遣了专业技术人员及卫生监督员,与环保部门共同协作,展开了深入的调查工作。

联合调查由多个部门共同开展,凸显了事件所受的关注,其复杂性非一部门之力所能应对。在协作中,各参与部门得以发挥其专业特长,同时显著提升了调查工作的效率。

调查结果公布

科研调查结果显示,共收集到试管45根。值得庆幸的是,这些试管均密封良好,处于未使用状态,完好无损,且未受到病毒污染。目前,这批试管已被妥善封存。这一发现使得众多担忧病毒污染的民众得以稍感安心。

事件虽未告终,但并不意味着一切就此结束。关于为何这些本应妥善管理的采样管出现在建宁港水域,仍需进一步调查。尽管45根采样管在医疗资源总量中数量有限,但它们的出现地点却异常。

后续深入调查

目前,公安、卫生健康以及环保机构正在对事件进行深入调查。这一阶段的调查至关重要,旨在查明采样管为何会出现在此处。是否存在医疗废物处理环节的疏漏?抑或存在其他未被揭露的因素?

各部门需细致梳理,确保不疏漏任何潜在环节。揭示事件真相,不仅是对公众的交代,而且对优化医疗资源配置体系具有关键意义。

公众的担忧和期待

民众对事件的忧虑短期内难以消散,尽管当前检测试管尚未投入使用且不含病毒。他们仍期待获得全面的解释,以明确问题根源。此事件亦警示社会各界,在医疗物资管理上,特别是对于疫情后可能继续使用的检测工具,如病毒采样管,必须严格执行管理措施。

在此,我们向各位提问,关于如何强化医疗物资的管理以防止类似事件重演,您有何高见?欢迎各位积极参与讨论,同时,也请为本文点赞及转发,以吸引更多人士关注此事背后的深层问题。