近期,大学生结婚生子现象引起了广泛关注。这一现象包括校外同居、怀孕休学等在他人看来非同寻常的行为,同时也引发了社会舆论的多样反应。它涉及大学生个人自主决策、社会接纳程度以及高等教育机构管理观念的演变,是一个值得深入探讨的议题。

大学生结婚生子现状

近期,媒体报道了女大学生因怀孕在校外租房与丈夫同住的情况。随着社会的进步,大学生结婚并生育的现象已非罕见。自2005年教育部取消大学生结婚需学校批准的规定以来,此类事件频发。近期,诸多大学生带着孩子领取毕业证书的新闻屡见不鲜。这些现象反映出,大学生结婚生子在当代社会已具有一定的普遍性。具体案例亦显示,这一现象体现了社会发展中大学生在家庭与学业之间作出的新选择。

大学生结婚生子现象并非偶发,实际上,这一趋势正在高校中逐渐蔓延。这种现象遍布各类高校,涵盖众多专业领域的学生。值得注意的是,近年来,这一趋势呈现出明显的上升趋势,这一变化与社会对多元生活方式的接纳度不断提高密切相关。

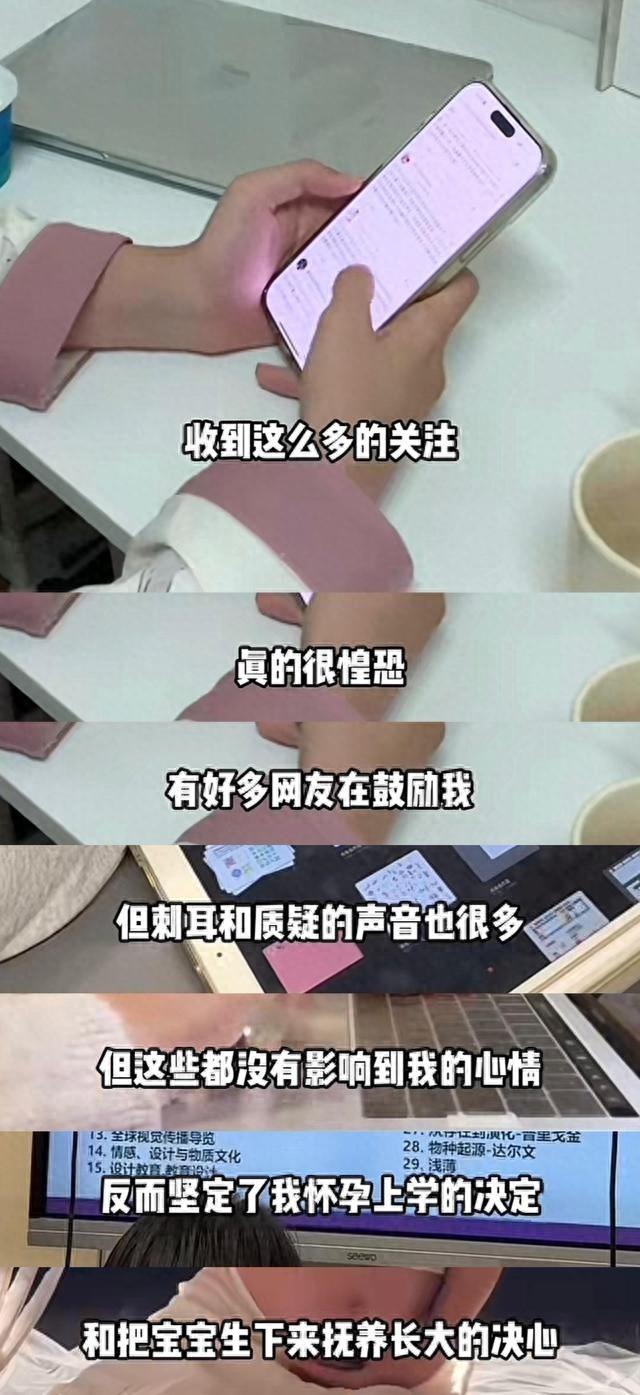

不同舆论声音

我国社会对在校大学生结婚生子的看法存在分歧。一部分人认为,这是符合法定年龄的大学生所做出的合法自主决定,不应受到质疑。然而,也有部分人持不同意见。他们觉得这可能是大学生一时冲动之举。由于社会上的婚姻观念各异,这种差异引发了广泛的争议。这种争议不仅体现在普通民众之间,在学术界和教育界也存在类似的讨论。

此外,有关大学生草率结婚、生育的担忧,从统计数据来看,并未得到充分证实。一项社会调研表明,冲动结婚生子的大学生数量并不多,绝大多数人在作出决定前都经过了深思熟虑。这一现象与公众普遍的认知存在一定差异。

传统观念影响

过去,普遍存在一种观念,即“结婚生子”会对大学生的学业产生干扰,因此,许多人期望大学生先完成学业,之后再考虑组建家庭。在许多大学中,恋爱行为曾一度被明令禁止,或者至少不被提倡和鼓励。这种观念深入人心,对众多人产生了深远的影响。时至今日,仍有部分家长在得知子女在大学期间计划结婚生子时,会强烈反对,认为这背离了他们接受高等教育的初衷。

这种传统观念在社会舆论的形成过程中,扮演了推波助澜的角色。众多对大学生结婚生子的质疑,实际上根源于这种观念的影响。例如,一些教育工作者担忧学生因家庭琐事分心,可能影响学业,进而无法达到预期的学术成就。

大学观念的转变

目前,我国大学对大学生结婚生子的态度已发生改变。昔日,学校持不支持、不鼓励的态度,而今则主动为有意结婚的大学生提供便利。学校不再将学业与家庭生活视为完全对立。例如,部分大学为怀孕学生设立灵活的选课制度,以帮助她们平衡怀孕生育与学业。这体现了大学在管理模式上对社会新现象的适应与进步。

然而,这种变化亦引发了社会的新的忧虑。公众舆论普遍担忧,此举可能激发在校大学生草率结婚生育。这一现象进而引发了新的挑战,大学教育机构必须在保障学生结婚生育的权利与避免学生盲目行为之间寻求一个恰当的平衡。

对策措施探讨

为防止因“一时冲动”而草率结婚生子,高校应强化婚恋教育。目前,众多大学已开设《恋爱课》等课程,旨在引导学生理性对待恋爱、婚姻与生育,这在一定程度上弥补了传统教育的不足。此外,为了构建生育友好型社会,大学不仅需要在教育理念上进行改革,还应在硬件设施及学生服务方面采取相应措施。

学校宿舍作为案例,探讨如何在维持传统学生学业氛围的同时,为已婚大学生创造适宜的居住条件,是一项亟待解决的现实课题。显然,除了高校自身需完善相关措施,社会舆论亦需提供积极的扶持与导向。

大学生自身想法

调查显示,绝大多数大学生在26至30岁期间计划步入婚姻。其中,57.90%的受访者倾向于这一年龄段。另外,8.55%的人希望在21至25岁结婚,而7.58%的人则计划在30岁之后结婚。这些数据反映出,大学生们对结婚年龄有着明确的个人规划。同时,许多人在大学期间考虑结婚生子时,持谨慎态度。他们综合考虑学业、职业发展以及家庭经济支持等多重因素。

关于大学生在大学期间结婚生子一事,您有何见解?敬请于评论区留下您的看法。同时,恳请各位点赞并转发本篇文章,以促进更多人的参与和讨论。