近期,一则涉及16岁中学生何某的多项引人注目的头衔的新闻引发了公众的广泛关注。何某自称为“中国科协青少年科技研究工作室正高级负责人”,并且声称自己是多个学会的会员。然而,中国科协等机构纷纷对此予以否认,究竟真相如何,令人困惑。

事件曝光

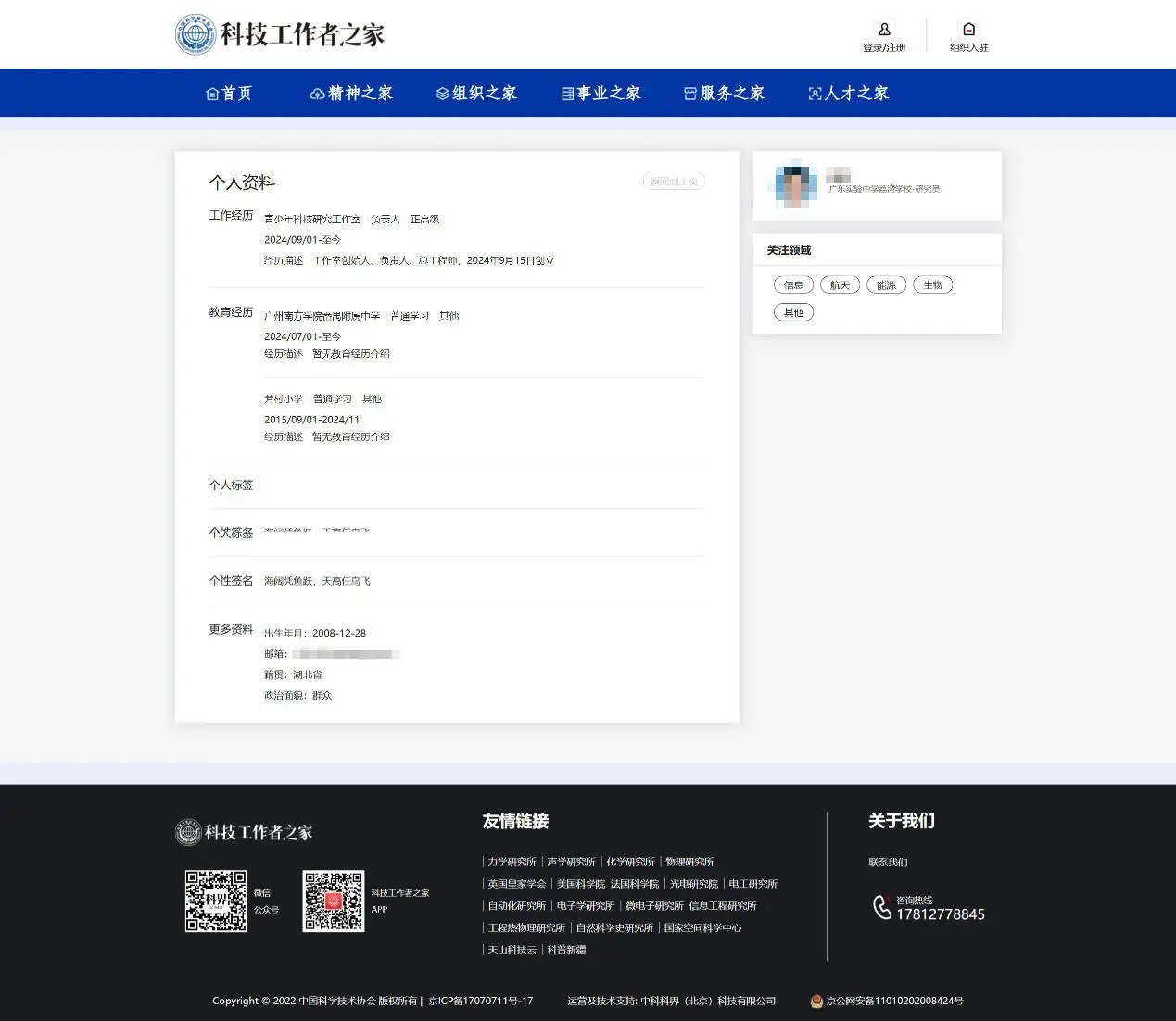

近期,澎湃新闻的报道揭示,在标注“中国科学技术协会版权所有”的“科技工作者之家”网页上,一位自称来自广州南方学院番禺附属中学的16岁学生何某,在其工作经历中罗列了一系列令人震惊的职务。这一情况迅速引起了公众的关注,因为一个16岁的少年竟拥有正高级负责人的头衔,实属异常。在信息传播迅速的互联网时代,此类不合常理的信息一旦出现,便会迅速扩散。网络上的讨论热度不断上升,大家对何某所列头衔的真实性产生了质疑。此外,名为“荔省青少年科研活动小喇叭”的微信公众号也发布了关于何某的相关文章,进一步加速了事件的传播速度。

在当今社会,公众对科学的兴趣日益增强,对科技相关称号的可靠性亦提出更高标准。一名中学生若与众多显赫的头衔紧密相连,无疑会引发社会各界的广泛关注与审视。

中国科协回应

在14日下午,澎湃新闻记者电话连线了中国科协办公厅相关部门的工作人员。他们明确指出,中国科协旗下并不存在所谓的“青少年科技研究工作室”。既然不存在该工作室,那么对其进行正高级职称的评选显然是毫无根据的。此外,中国科协青少年科技中心的一名工作人员也对此进行了确认,表示从未设立过该工作室,也未曾听闻过这位16岁所谓负责人的名字。这一官方回应无疑为事件定性,同时也彰显了在科学严谨的科技领域,虚假信息是不被容忍的。

官方部门提供的这些信息均经过严格核实。作为科技领域的官方机构,科协遵循着严格的运营规程和规范的管理体系。因此,类似虚构工作室和随意授予头衔的情况,在科协是极不可能发生的。

网站运营方的说辞

中科科界(北京)科技有限公司负责“科技工作者之家”网站的运营。14日下午,澎湃新闻记者通过电话采访了该公司工作人员。他们表示,尽管该网站隶属于中国科学技术出版社有限公司,但对于何某的异常简历出现在网站上,他们同样感到困惑,并不了解导致这一情况的具体原因。尽管该公司仅是网站的维护和管理主体,但在内容发布上理应具备相应的审核程序。然而,对于此次事件,他们并未掌握详细情况,这或许暗示了公司在信息审核环节可能存在不足。

在网络环境日益发展的今天,网络运营商需对所发布的信息承担相应责任。他们不应仅以“不知情”为借口敷衍了事,而应深入审视自身在管理和运营过程中的问题。

学校方面的澄清

广东实验中学荔湾学校对于羊城派记者的询问作出回应,指出图中提及的学生已顺利完成学业。学校强调,并未聘请该学生担任研究员一职。这一声明是对事件中关于本校研究员头衔真相的明确披露。作为教育机构,学校在聘任研究员等事项上有一套规范的程序。学校不会随意授予已毕业学生研究员称号。

这也进一步表明,当前诸多头衔可能系个人擅自增设或虚构。正规机构不会轻易授予与实际不符的荣誉或职位。

公众号信息删除

澎湃新闻在14日下午发现,“荔省青少年科研活动小喇叭”微信公众号已删除与何某相关的内容,且信息无法被检索。此举可能表明公众号运营者意识到内容存在虚假成分,采取了掩盖或修正措施。然而,这也引发了公众的进一步疑问:究竟是谁创立了该公众号?为何会发布虚假信息?

网络传播领域,公众号等自媒体平台聚集了众多用户。一旦这些平台散布虚假信息,其影响范围广泛。当前,如何对自媒体平台的内容发布进行规范,已成为社会亟待解决的问题。

事件背后的思考

当前事件揭示了现代社会在信息传播及真实性审查领域存在的诸多问题。一方面,部分个体或许出于追求名声或虚荣心,任意编造虚假头衔;另一方面,一些网络平台及个别公众号在发布信息时,未能实施严格的审查流程。在信息传播速度极快的当下,虚假信息可能迅速在网络上扩散。那么,我们应当如何构建一个完善的信息核查体系,以防止类似事件再次上演?这一事件是否仅为个别案例?

期待众多读者就此事件提出个人观点,同时热忱邀请大家点赞并转发本篇文章。