自6月份起,三大交易所全面恢复了IPO上市委员会的审议流程。进入11月,IPO的审核步伐突然加速。这一突然的变化背后,隐藏着哪些资本层面的动态,值得我们深入分析和探究。

IPO审核11月加速显著

截至11月15日,沪深北三大交易所已为9家IPO企业进行了审议。11月仅过半,这一数量已使得11月成为自IPO常态化审核以来,上会企业数量最多的月份。这一现象显著反映出,11月的IPO审核速度相较于以往有显著提升,并呈现出明显的加速趋势。这一变化可能与市场发展阶段、政策推动等多种因素有关。这种加速对市场资金配置和企业发展机遇等方面都将产生广泛影响。

从投资者角度考量,IPO进程的加速表明潜在的投资机遇有所增加。但这一现象也可能导致市场资金分布的分散化。对企业来说,审核效率的提高意味着它们可以更快地融入资本市场,以便获取所需资源,进而加快其扩张的脚步。

三大交易所恢复常态化审核之路

新国九条规定的业务规则已正式生效,深圳、上海和北京三家证券交易所分别于5月16日、5月31日及6月17日重启了首次公开募股(IPO)的常规审核流程。这些举措显示出资本市场审核体系正逐步恢复往日的活力。

常态化审核的恢复对资本市场生态的构建产生了积极效应,有助于企业与资本市场实现更顺畅、有序的对接。各交易所的审核工作均严格遵循各自的规则与流程,确保了上市企业的质量,同时为投资者提供了更加优质的投資选择。

11月1日三大交易所同日开审

11月1日,沪深北三大交易所同步启动了审核程序。当天,共有四家IPO企业被纳入会议议程。这一举措被市场解读为监管部门释放的积极信号,预示着IPO审核流程有望朝着更加健康的方向发展。

观察当日企业审查的数量,可直观地看出审核机构的工作效率以及市场对其接纳的程度。这一情况亦表明,监管机构正努力推动资本市场的增长,通过科学安排首次公开募股(IPO)的审查流程等手段,帮助企业成长,同时保障了投资者权益不受损害。

各交易所上会企业情况

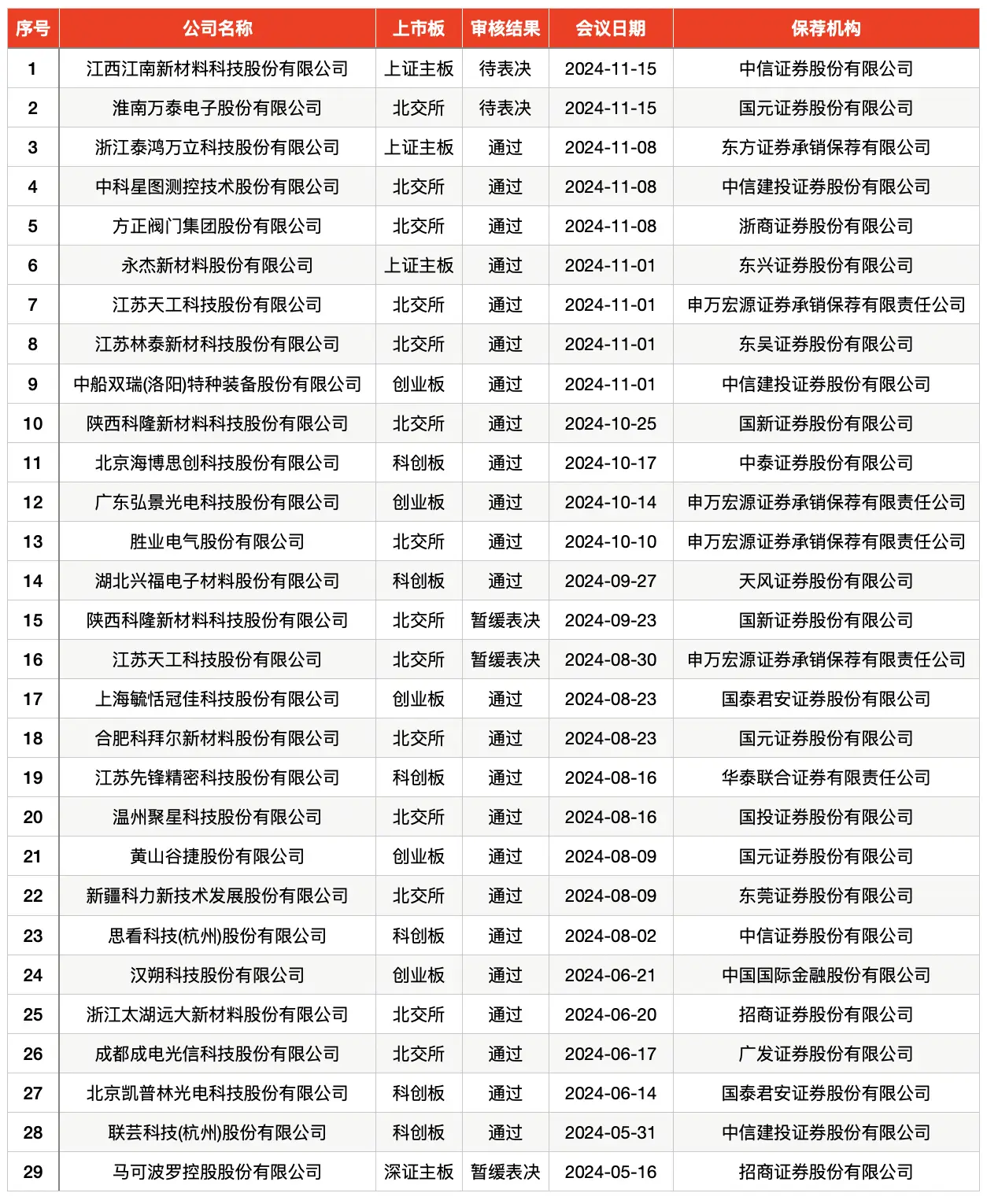

在5月16日至11月15日的统计期间,沪深北三大交易所共对29家企业进行了审议。其中,北交所的安排数量达到14家,位居首位。与此同时,沪市主板在11月1日至15日有3家主板企业加入审议行列。然而,深市主板在此期间并未有新的主板企业进入审议。

交易所间的上市企业数量差异显现出各自发展战略与定位的不同。以北京证券交易所为例,它更专注于为中小企业,特别是制造业的中小企业,搭建上市平台。而上海证券交易所与深圳证券交易所,在主板企业的审核标准上,各有其独特的关注点。

北交所审核速度加快

北交所的审核速度明显加快。截至11月上半月,已有5家企业步入审核流程。以林泰新材为例,该公司于6月28日提交了申请,经过一轮询问,便在11月1日顺利通过了审核,刷新了最快审核记录。

北交所的审核流程迅速高效,体现了其对具有发展潜力的企业的快速认可。这一举措有助于吸引更多优质企业选择在北交所上市,进而提升北交所的市场竞争力和在资本市场中的地位。同时,这也有助于企业减少时间成本,更有效地利用资本市场资源促进自身发展。

29家上会企业产业分布

在29家申报上市的企业名单中,制造业领域占据了27家。值得注意的是,被誉为芯片领域的独角兽企业——摩尔线程,于12日正式启动了A股市场的上市流程。这一动作象征着高科技企业正逐步迈向上市的新阶段。

我国众多制造业企业纷纷登陆资本市场,这一现象凸显了我国对制造业在资本层面的高度重视。伴随着芯片等高科技“独角兽”企业的接连加入,资本市场对高新技术产业的支持不断加大。这一发展态势对我国促进产业升级产生了显著的正面效应。

各位读者,随着IPO审核进程的加快,我们关注:哪些类型的企业可能拥有更强的市场竞争力?您对此有何高见?诚挚邀请您积极留言、点赞并分享。