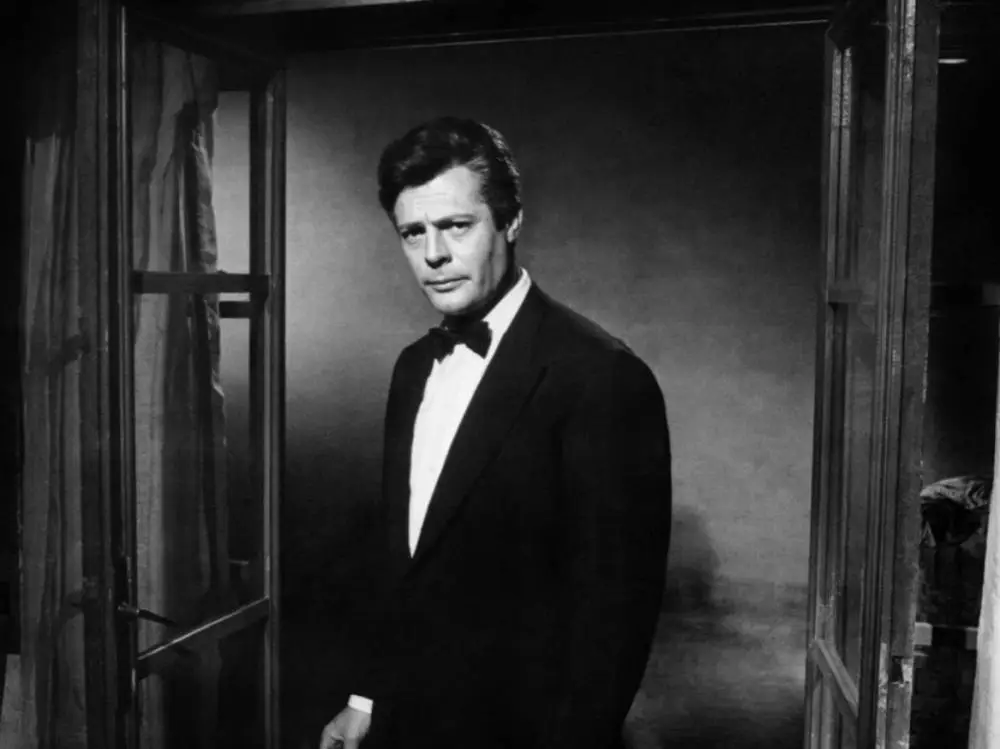

电影领域内,导演与观众之间的互动往往为影片增添了丰富的解读维度。近期,文德斯导演对于观众针对其作品《完美的日子》所提出的疑问给予了真挚的回应,回应中包含了许多引人注目的亮点。

文德斯的真诚解答

在北京首映礼上,文德斯解答了众多观众提出的问题。针对中国年轻观众对平山角色的多样化疑问,他凭借自身的生活与创作经历给予了详尽的回答。这一行为展现了文德斯对观众的尊重,以及他愿意与观众进行深入沟通,分享创作过程中的所思所想。同时,这也反映了观众对电影角色的浓厚兴趣,大家渴望更全面地洞察剧情背后的创作初衷。

平山所选歌曲的挑选,文德斯的回应充分体现了他的匠心独运。起初,他意图将歌曲融入剧本,但又担忧过分植入个人喜好至日本角色之中。这一内心的纠结,充分展现了他对角色塑造的精细考量。

戴锦华对影片的看法

戴锦华教授对《完美的日子》表现出了浓厚的兴趣。她透露,自己已不止一次观赏此片。在初次观看时,她发现该片风格与文德斯过往作品存在显著差异,显得尤为朴素。这一特点不仅揭示了该作品与文德斯以往创作风格的区别,同时也从侧面反映了文德斯在艺术追求上的变革与创新精神。

戴锦华的评价可能对更多观众对影片的期待产生显著影响。一些观众可能对电影在朴素方面的具体表现感到好奇,并想知道它与文德斯以往作品的风格差异究竟有多大。这样的疑问或许会吸引更多观众走进影院,亲身体验这部影片的独特魅力。

从剧情片到纪录片的转变

该影片在从虚构剧情片向类似平山纪录片转变的过程中,其演变轨迹值得深入探讨。自某一时间节点开始,平山仿佛成为了一位栩栩如生的人物。这种转变充分展现了电影独特的叙事技巧。通过调整叙事方式,电影为观众带来了全新的视听体验。

电影制作领域的这种变化存在一定的风险。尽管如此,文德斯勇于探索,这体现了他敢于打破常规剧情片的框架,开拓出一条新颖的创作道路,旨在吸引观众的注意并激发深层次的思考。

平山角色的深度剖析

平山这个角色蕴含着丰富的挖掘潜力。他放弃了曾经富裕人士的生活,转而重新点燃了二十岁左右对音乐的热爱。这一转变透露出平山对真实自我的不懈追求。

二十几岁聆听音乐时,他仿佛重拾了生命的活力,这映射出他对往昔美好时光的深切怀念,以及对曾激情满怀的岁月的重新追求。平山角色的深度,正是在这些细节中得以展现。

电影的收尾难题

影片的结尾部分制作颇具挑战,平山的日常生活在镜头下显得单调且重复。全片缺少戏剧性的情节,唯有妹妹的到来能够引发情绪的波动。在文德斯导演拍摄妹妹来访的场景时,由于采用纪录片式的拍摄手法,他并未能预知演员们的具体表现。

这种拍摄方式对演员的演技提出了严峻考验,同时给电影结尾的制作增添了不确定因素。这一挑战性的话题,也成为了众多电影爱好者热议的焦点。

电影角色的价值寓意

在影片中,一个角色的设定蕴含着深刻的寓意。平山能够洞察流浪汉的独特之处,并由此联想到自身的经历。文德斯塑造这一角色,旨在展现每个人身上都存在着不可忽视的价值与美好。

该寓意对广大民众具有启发作用,观众可通过观影反思社会中各类个体,领悟到每个人都应享有尊重和平等对待的权益。

针对《完美的日子》这类风格独特、创意投入的影片,是否应受到更多推广与关注,引发广泛讨论。诚邀各位点赞、转发,并在评论区分享您的见解。