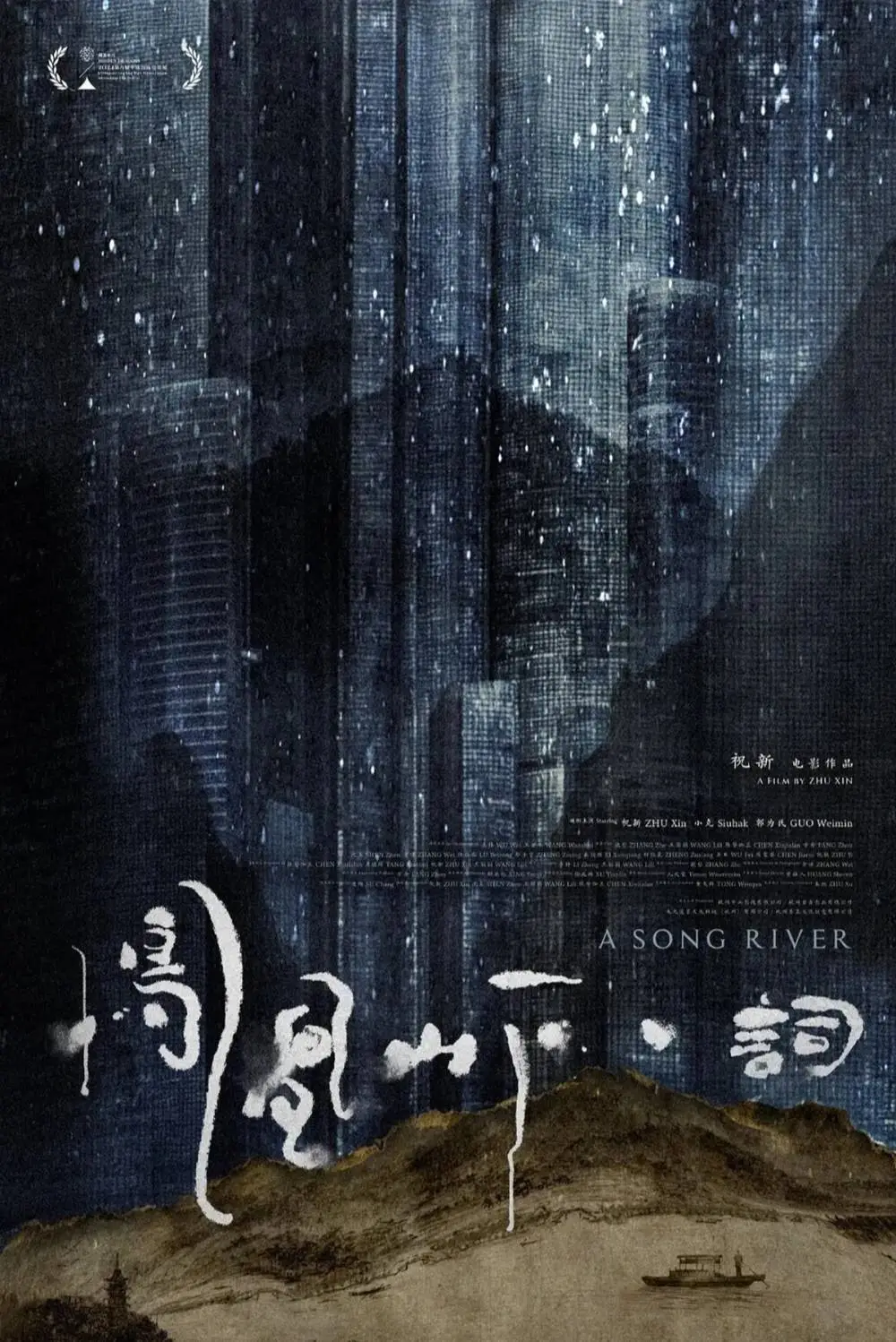

苏轼《江城子》的意外发现,与作者生活地点产生了令人称奇的关联。这一发现不仅标志着他个人探索旅程的开启,更似一把开启之钥,引领了一群年轻人踏上了一场别具一格的“故乡寻根”之旅。这场旅程不仅是对故乡的深入探寻,更是一次跨越时空的深刻求证,引发了人们浓厚的兴趣和好奇心。

祝新的独特发现

新近,祝新偶然发现了苏轼《江城子》与生活地点之间的关联,这一发现标志着他探索之旅的起点。在20XX年,祝新如同众多普通人一样,在杭州这座文化厚重的城市中过着日常生活。然而,有一天,在他所熟悉的环境中,他意外地发现了《江城子》中蕴含的家乡元素。苏轼的这首词仿佛是一个神秘的密码,激发起祝新深入探寻的欲望。他明白,这不仅仅是一种地理位置上的巧合,更是文化和生活之间深度交融的生动体现。

杭州,作为祝新的新居地,承载着深厚的文化底蕴,每一角落似乎都蕴藏着古人的智慧与痕迹。《江城子》在此地被赋予了新的意义。《江城子》的再发现,对于祝新而言,显得尤为特殊。他热衷于查阅各类资料,力图从字里行间挖掘出与自身生活的契合之处,即便这种近乎偏执的追求不为他人所理解。

创作初衷背后

祝新希望通过这首词洞悉那些未曾触及的领域。自20XX年起,他着手筹备影片拍摄,内心充满了强烈的愿望。苏轼的创作背景及其人生经历触动了祝新,他当时正面临生活上的诸多困惑,诸如失业和迷失未来方向。在苏轼的作品中,祝新发现了与自己相似的情感投射。

他渴望在古人的智慧中探寻解脱之道。在他眼中,那个曾经充满诗意的时代与当代人相去甚远。在完成中小学语文教育后,诗词对大多数人而言,已成为遥远的学问。他希望通过这部影片缩短这种距离,让年轻人能够体会到诗词所蕴含的力量。

独特拍摄方式

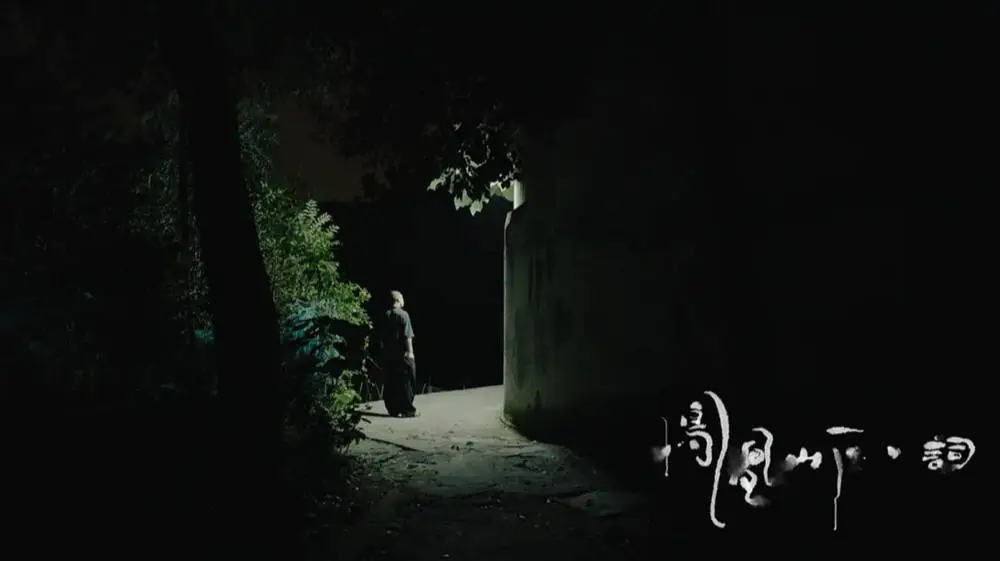

新毕业于中国美院的这位创作者,尽管缺乏正规的电影训练,却在20XX年春初开始拍摄影片。他选择了与当代艺术更为贴近的拍摄手法。例如,剧组在当代都市中寻找相应的坐标,以此想象古人的创作意境。这种做法宛如进行一场时光旅行实验,借助现代视角来诠释古人的视觉体验。

在电影拍摄初期阶段,他们如同勇敢的探险先锋,对杭州的每一寸土地进行了细致的考察。导演祝新手持诗词文本,与团队成员逐一对照各个地点,力求寻觅最完美的画面呈现。这一过程与传统纪录片拍摄手法有所不同,缺乏严谨的脚本,而是侧重于即兴发挥与团队创意的即时迸发。

拍摄背后的困难

《凤凰山下·词》的拍摄过程充满挑战。在20XX年,长达数月的拍摄期间,团队遭遇了诸多困难。影片的主题既模糊又充满实验性质。原本繁重的拍摄任务因拍摄周期延长而变得更加艰巨。拍摄人员纷纷抱怨,有人甚至对祝新的偏执行为表示不满。人员不足和设备短缺也成为了严重问题。为了完成拍摄任务,不少人员不得不加班,甚至耗尽了全年的假期。

资金状况极其紧张,这使得他们难以像商业电影那样获得充足的资金支持。在众多情况下,团队成员不得不通过透支信用卡、向亲友借款等手段自行筹集拍摄资金。此外,拍摄设备多由团队成员自行拼凑或租用低价设备以维持拍摄工作。

影片性质与人物塑造

《凤凰山下·词》被称为一部“伪纪录片”。影片中呈现了近两年发生事件的精华与再现。祝新选择将自己融入其中。在20XX年夏季的尾声,他亲自成为了影片的角色。然而,这个角色并非是他本人,而是象征着众多年轻人面对种种挑战时的普遍状态。

在影片中,他重现了拍摄过程中发生的事件,旨在还原拍摄背后的真实故事。他期望通过这种手法,让广大观众从普遍的角度去理解,尽管与诗词保持距离,但诗词在现代社会依然能够激发人们的情感共鸣。

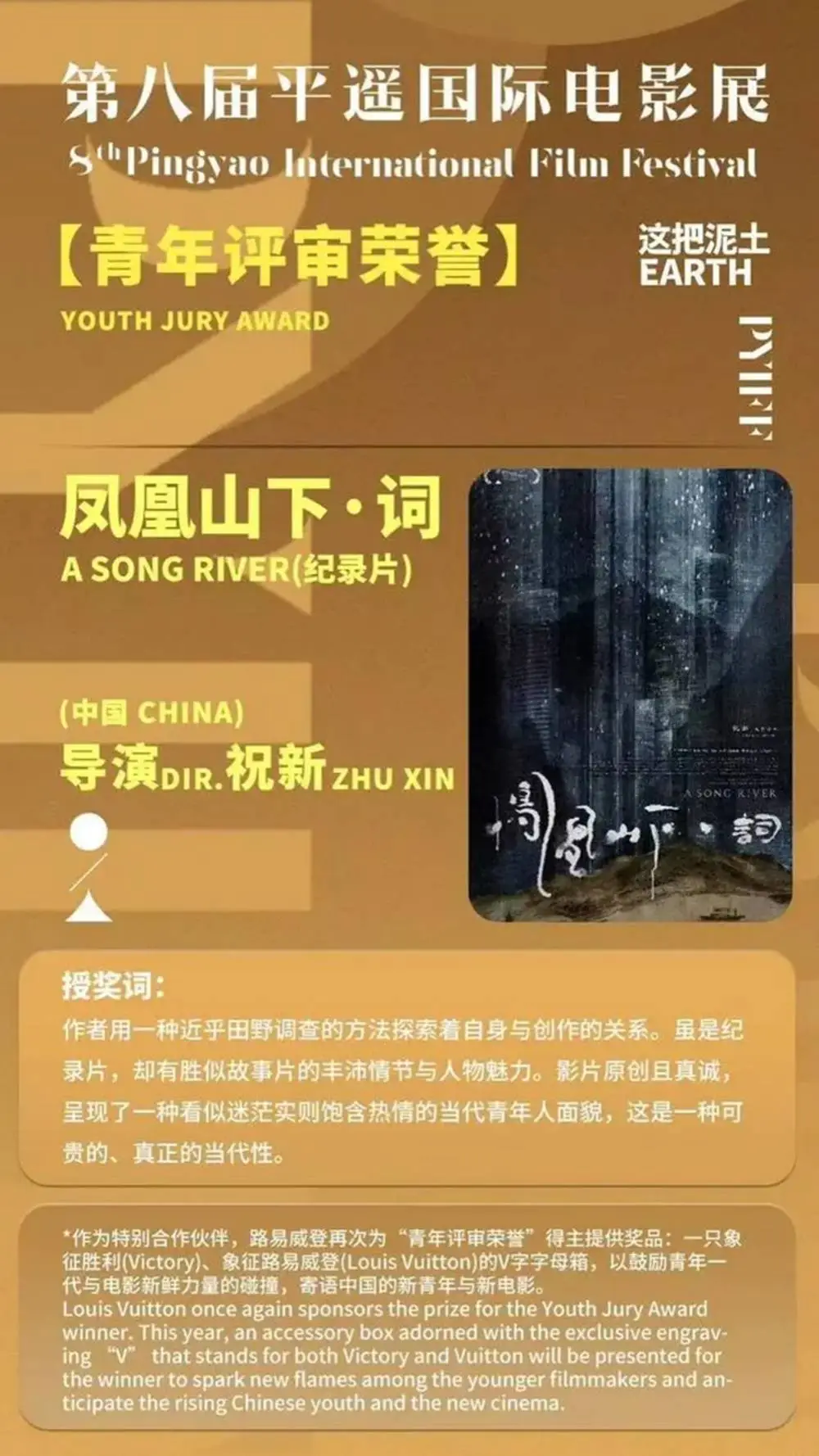

纪录片大会中的交流

西湖纪录片大会于20XX年秋季举行,期间,祝新与众多纪录片工作者就“演绎作为纪录片切入现实手法”展开了深入探讨。他坦言,这或许是他以“业余兴趣小组”形式进行独立电影创作的最后一次机会。这种创作模式要求参与者必须放弃个人利益,凭借对电影的热爱来支撑整个创作过程。

会议期间,他遭遇了多方的不同看法。有人对这种半纪录半演绎的表述方式提出疑问,质疑其能否真实反映情况。同时,也有部分人对其勇于探索的精神表示赞赏。关于这种独特的纪录片创作手法,您认为是否值得认可?期待大家积极点赞并分享,在评论区畅所欲言。