购物过程中,消费者常遭遇看似吸引人的商品包装,实则隐藏着误导视觉的伎俩,其中蕴藏着诸多奥秘。

橘子红网兜背后的秘密

在超市及水果店中,橘子被普遍地装于红色网状袋中出售。这种包装并非寻常,它实际上是基于视觉错觉的原理。许多消费者在看到这种包装的橘子时,会误以为其外观十分诱人。调查数据显示,超过六成的消费者承认,这种包装能够吸引他们的注意。然而,真相是,这种效果是由于色彩同化错觉所引起的。人的视觉系统在处理信息时存在局限性,尤其是在特定条件下,如面对细条纹或网格时,例如红色网兜的条纹,可能会干扰我们对橘子颜色的正确判断。

这个现象不容忽视,众多消费者因视觉误导而选购了品质并不上乘的橘子。当消费者从红网兜中取出橘子,发现其并不如预期般吸引人时,往往会产生受骗的错觉。

生鲜食物也美颜

生鲜食品的美颜包装现象不仅限于橘子,同样在菜市场和生鲜超市中普遍存在。在菜铺,一些蔬菜在特定灯光的照射下,显得格外新鲜诱人。根据调查数据,在部分重点市场,大约有40%的蔬菜摊位利用特殊灯光来增强蔬菜的新鲜视觉效果。而在肉铺,肉类产品在特定灯光或塑料袋颜色的映衬下,往往给人以更高品质的错觉。

绿色灯光照射蔬菜,能营造出鲜亮的水润视觉效果;红色灯光则使肉类呈现出仿佛刚被宰杀的新鲜红润。这种包装使得众多消费者在购买时产生了误判,误以为所购食品新鲜,然而回家后却发现实际与所见大相径庭。

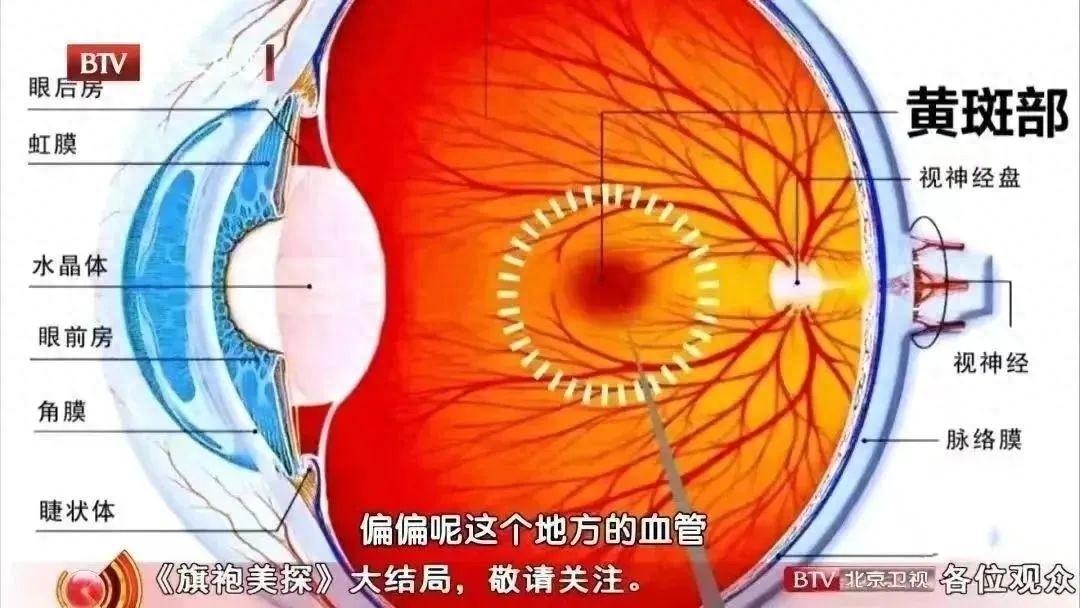

视神经的生理局限

为何会产生此类视觉错觉?这需从我们视神经的生理特性来探讨。单个视神经处理信息的能力有限,而连接大脑与眼睛的视神经仅能处理约10:1的亮度对比。尽管不同神经元各有其功能,如负责中等亮度区域的差异或极亮与极暗区域的识别,但在面对不寻常的场景时,神经元间信息整合可能产生微小的错误。例如,细密条纹等特殊场景便利用了视神经的这一弱点。这一原理揭示了视觉欺骗现象存在的生理机制。

视觉误认现象普遍存在,几乎所有个体都难以幸免。不论年龄大小,年轻或年长,均可能受到视觉错觉的显著影响,导致判断失误。

受骗后的消费体验

消费者在遭遇此类包装误导后,情绪难免低落。原本满怀期待购买的新鲜食材,却在家中发现并非如预期那般。以一位女士为例,她在生鲜超市选购的肉类在红光照射下显得格外新鲜诱人,然而回到家后,却发现肉质并未达到预期的新鲜度和红润度,烹饪后的口感也并不理想。

此行为不仅损害了消费者的食欲,更可能引发他们对商家的信任危机。若此现象持续,将加剧市场交易关系的恶化。经历一次被骗后,消费者很可能不再选择该商家,进而导致商家顾客流失。

避免受骗的方法

要防止视觉误导,首先应靠近观察。以红网兜中的橘子为例,近距离观察有助于减弱色彩干扰,从而准确识别橘子的真实品质。此外,还应取出来观察。将红网兜中的橘子取出,并将生鲜灯下的食材置于自然光源下,这样方可揭示食物的真实状态。

这些方法操作简便,无需特殊工具或技巧,任何消费者在购物时均可轻松实施。一旦养成这种购物习惯,便能显著降低受骗的风险。

监督举报维权

监管规定为消费者权益提供了坚实保障。2023年实施的《食用农产品市场销售质量安全监督管理办法》严格规范,禁止在销售生鲜食用农产品时使用能改变食品色泽和性状的照明设备。消费者若遭遇违规行为,可通过拨打12345和12315进行监督和举报。这一措施在消费者面对误导性包装时提供了有力支持。然而,消费者是否真正知晓并敢于维护自身权益,却是一个值得深思的问题。我们期待广大读者分享见解,并点赞、转发本文,以便让更多人认识到购物中的陷阱及应对策略。