初冬之际,内蒙古鄂尔多斯正全力投身于“三北”工程黄河“几字弯”的攻坚战中。此举广泛动员了社会各界的力量,参与防沙治沙工作,其意义尤为重大。这不仅是一项旨在改善当地生态环境的措施,更是对国家生态建设战略的积极响应。其中,值得关注之处颇多。

鄂尔多斯的治理目标

鄂尔多斯位于治理沙化问题的关键地带,面临着严重的沙化问题。内蒙古的沙化土地面积高达5.97亿亩,鄂尔多斯市作为黄河“几字弯”区域治沙的主战场,肩负着极其繁重的任务。在年初,内蒙古制定了2024年的防沙治沙总任务,达到1730万亩,其中鄂尔多斯承担了相当一部分。该地区地理位置独特,其生态环境状况直接关系到整个区域的生态安全。

鄂尔多斯市目前已取得显著成效。该地区已治理沙化土地达505.05万亩。这一数字非同小可,它代表了大量人力和资源的集中投入。这一成就不仅为“三北”工程黄河“几字弯”攻坚战的进展树立了榜样,也增添了信心。

人力动员情况

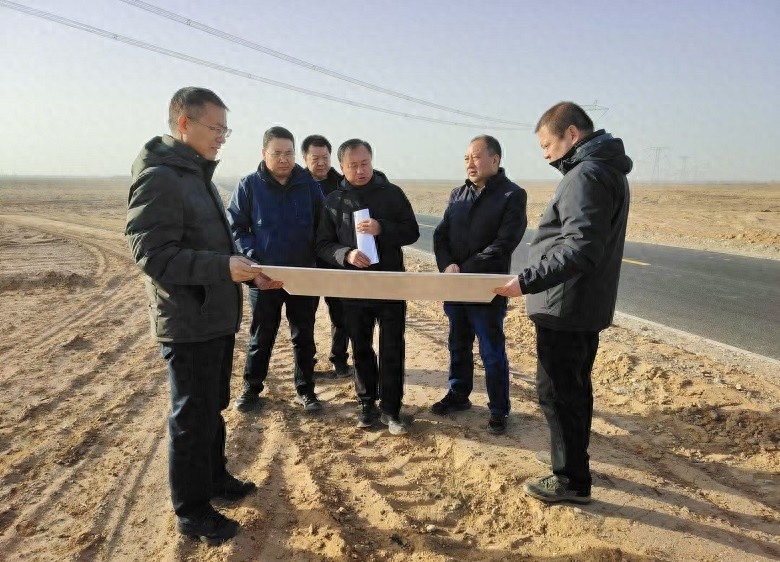

治理工程中,人的作用至关重要。鄂尔多斯地区广泛动员了社会各界的力量。在毛乌素沙地深处的乌审旗苏贝淖尔,3000余亩的人工造林项目区,当地政府组织村民参与到工程建设中,以获取劳务报酬。这种参与模式有效吸引了周边农牧民积极参与到治沙工作中来。

截至目前,在“三北”工程黄河“几字弯”的攻坚战场上,已有超过160万人次参与了义务植树活动。这一庞大的参与人数充分展现了当地居民对保护家园和改善生态环境的强烈愿望。此举不仅为工程提供了坚实的人力支持,同时也彰显了当地社会的强大凝聚力。

合适的树种筛选

生态建设过程繁复,树种挑选成为决定成败的关键因素。鄂尔多斯地区在树种选择上充分考量了本土树种的优越性。沙柳与旱柳作为当地沙地造林的理想本土树种,以其生长快速、适应性强、耐旱耐盐碱以及出色的固沙保土能力而著称。

鄂尔多斯地区充分利用当地树种资源,持续组织民众开展植树造林活动。村民们在繁殖过程中,科学运用这些树种进行多样化操作。例如,他们对沙柳进行平茬处理,利用砍伐下来的幼苗构建沙障;同时,将经过浸水处理的旱柳苗埋入沙地繁殖,这些措施均是以本土资源为基础,实施有效防沙治沙的重要手段。

苗木的来源与培育

鄂尔多斯的苗木种类繁多,且独具特色。以乌审旗为例,该地区用于植树造林的旱柳苗木,主要来源于周边农牧民自家的柳树。这种做法不仅满足了工程的需求,还显著提升了牧民的收入水平。

鄂尔多斯在苗木培育领域取得了显著成效。全市育苗面积达到15.65万亩,总产量高达9.97亿株,其中6.7亿株苗木可用于“三北”工程。各类种苗及沙障原材料供应充足。这些成果为防沙治沙工作的持续进行提供了坚实的物质保障,确保了工程因苗木不足而中断的风险降至最低。

植树造林的专业操作

植树造林作业现场执行着严格的标准流程。在沙漠治理区域,配备特制钻头的大型机械正在挖掘深度达到一米的孔洞。村民们迅速且井然有序地将旱柳树苗植入其中。此外,挖掘树坑的深度、树苗的种植深度以及浇水等各个环节均有明确的规定。

乌审旗一植树造林项目的经理表示,挖掘树坑时必须确保深度不低于1米,同时要确保种植深度达标,并做到及时浇水。每棵树种的栽植和浇水都必须到位。对于运来的苗木,需进行充分浸泡,根部涂抹浆液和肥料,以促进根部生长,然后再用于施工现场。这种规范的作业方式有助于提升树木的存活率。

多方助力防沙治沙

在鄂尔多斯防沙治沙工程的推进阶段,各参与方均发挥了积极作用。林草部门不懈努力,成功争取到国家项目资金,这一举措为工程的顺利实施提供了坚实的财政后盾。

当地同时构建了完善的多元化投入体系,并显著提升了新技术和新机械的应用。此外,区域合作在联防联治方面得到深化,光伏治沙、以路治沙等创新模式得到了充分运用。这些综合措施使得鄂尔多斯在防沙治沙领域取得了显著成效。截至目前,全区已治理沙化土地1954万亩,超出了年度既定目标1730万亩的113%,实现了任务的提前超额完成。

鄂尔多斯的防沙治沙做法,是否能为其他沙化区域提供参考价值?敬请于评论区发表您的观点。同时,也请为本文点赞及转发,以便让更多的人了解这些显著的成果。