北京市医疗资源紧张问题备受关注,近期“号贩子”事件再次聚焦挂号市场的灰色区域。众多手机屏幕显示,各大知名医院的挂号页面被频繁刷新,这一现象既暴露了号贩子非法占用号源的行为,也凸显了医疗资源分配不均的内在矛盾。

一、号贩子“新武器”:技术抢号

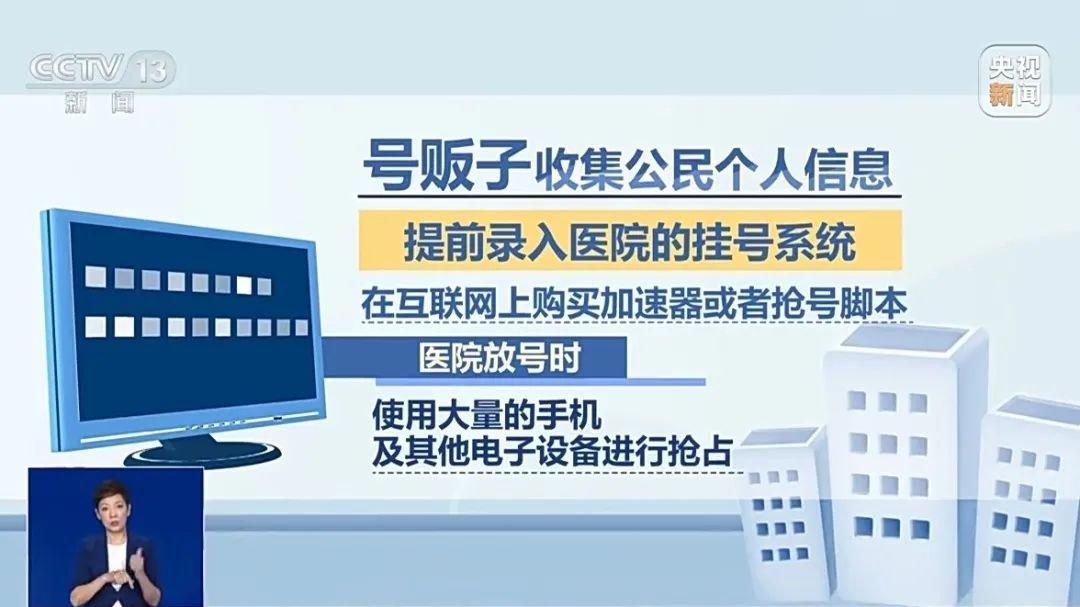

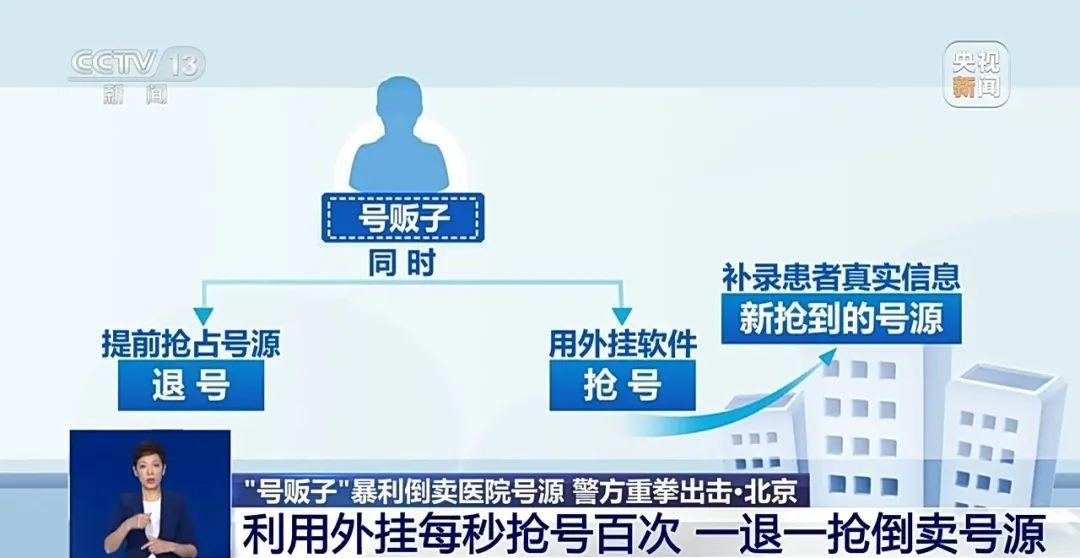

“号贩子”群体积极适应时代变迁,摒弃了传统挂号排队的做法,转而探索技术手段。他们借助外挂软件在挂号平台预占名额,以高代价倒手这些珍贵的专家号源给迫切求医的患者。此类软件可模拟人工进行快速点击、自动填写等操作,显著提高抢号成功率,远超一般病患。嫌疑人王某供称,仅一年时间,其通过此方式非法获利超过十万元,令人震惊。

二、号贩子网络:遍布全国的黑色链条

令人瞩目,这些“号贩子”不仅独立行动,更构建了一个覆盖全国的黑色网络。他们利用网络聊天群、微信群等社交工具,相互勾连,互通情报,搭建起庞大的非法交易体系。在该体系中,有专人争夺号源,有专人开拓客户,另有专人负责交易与流转。这种高度组织性的运作模式助力“号贩子”迅速锁定号源,并以高额利润转手倒卖。

三、患者之痛:医疗资源分配不均的牺牲品

“号贩子”现象对广大患者构成严重威胁。患者们本已承受病痛折磨,却需忍受挂号环节的额外煎熬。因号源匮乏,众多患者耗尽大量时间精力排队,部分人远赴北京仍面临“号已约满”的困境。此外,“号贩子”的介入使得问题加剧,他们非法抢占号源,并以高价位转售,使得稀缺的医疗资源愈发难于获得。

四、警方行动:重拳出击打击号贩子

针对猖獗的号贩子行为,北京警方迅速部署,全力开展侦查与打击工作。通过大规模侦查取证和走访排查,逐步掌握了违法者的身份及作案技巧。在全国统一抓捕行动中,警方成功逮捕了33名嫌疑人,查获400余部手机及其他电子设备。此次行动充分展示了警方打击医疗领域违法犯罪的坚定决心和强硬措施,同时为患者构建了更公平公正的医疗环境。

五、技术背后的伦理困境

号贩子借助外挂软件抢号,不仅越界法律界限,还引发了对技术道德的深入探讨。医疗领域内,技术进步本旨在为病人提供更便捷、高效的医疗服务,却常被不法分子投机利用。这促使人们反思:在推动技术进阶之际,是否亦需强化对技术使用的监管与规范?

六、完善机制:多措并举治理医疗乱象

为根本消除“号贩子”现象,须多管齐下优化医疗资源配置。首要,医疗机构需强化内部治理,优化挂号流程,提升号源公示与公平。其次,政府需增加医疗投入,扩大优质医疗供应。此外,强化对违法“号贩子”的打击和惩处,以增强威慑力。同时,推广预约诊疗和远程医疗等创新服务模式,以减轻医疗资源压力。

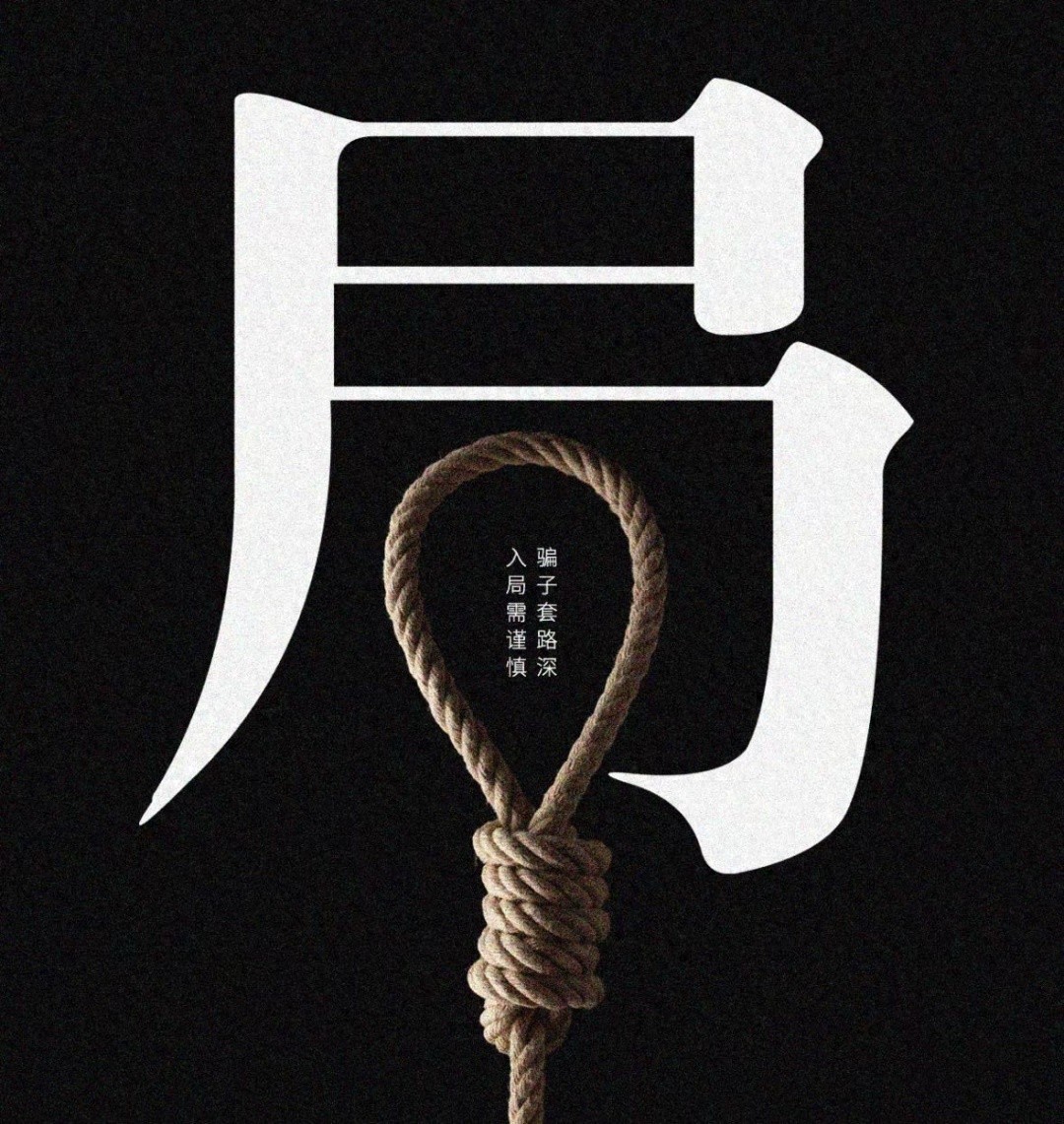

七、公众呼吁:共同守护医疗公平

“号贩子”活动猖獗,侵害患者权益,严重扰乱医疗秩序。作为社会成员,我们应积极投身于维护医疗公平的行列。通过增强防护意识,识别“号贩子”诈骗伎俩,我们能降低受害风险。此外,我们还应主动参与社会监督,向相关部门检举“号贩子”违法行径,助力打击医疗领域犯罪。

“号贩子”活动猖獗,警醒我们:在推进技术进步的同时,不可放松对技术应用监管与规范;在享用医疗资源之际,不可忘却那些排队挂号的病患。携手确保医疗公平,使每位患者享有应得服务。请问各位,对于“号贩子”现象,有何看法与建议?敬请评论区留言,共同助力打击医疗违法行为。