政府采购项目的中标结果常常是公众关注的焦点。在本事件中,采购方在正式发放中标通知书前,以A公司提交的检测报告存在造假为由,意图剥夺其中标资格,转而由B公司接替。然而,代理机构对此提出质疑,认为缺乏充分证据支持。这一争议点无疑成为了各方关注的中心,同时也揭示了政府采购领域内的一系列关键问题。

采购人的主张

采购方自认作为购买方及委托方,有权利要求中介机构对A公司的中标资格进行复审并予以取消。此立场在角色定位上似乎存在一定合理性。在众多采购案例中,采购方普遍期望对采购品质进行把控,以实现自身利益的最大化。例如,在一项某地的大型办公耗材采购活动中,采购方便凸显其权益,意图选择最符合标准的供应商。但在此事件中,采购方仅以检测报告造假为由提出诉求,这一理由缺乏充分依据,显得不够严谨。此举亦令中介机构面临进退两难的困境。采购方是否过于主观地行使其权力?

依据法律规定,采购者在参与政府采购时承担着特定的责任,然而,他们并不享有随意启动重新评审的权力。任何决策都必须依照法定程序进行。在政府采购的各个阶段,法律法规均有明确的规定,任何一方均不能仅凭个人意愿擅自修改评审结果。

代理机构的考量

代理机构未认可采购方的请求,该请求与政府采购的相关规定不符。在政府采购的流程中,代理机构扮演着关键角色,必须遵守既定的政策和法律法规。以某城市的基础设施材料采购为例,代理机构对每家供应商的资质和文件进行了严格的审查,确保了过程的无误。

当前事件中,代理机构坚持维护评审结果的原则,此原则建立在严格遵守政府采购法规之上。在法律规定的责任范围内,代理机构不得无原则地迎合采购人的不合理要求。若代理机构随意依采购人的指令重新组织评审,将可能扰乱采购的正常秩序,损害其公信力,甚至可能触犯法律法规,面临处罚。

重新评审规定的审视

我国政府采购法规中包含多项关于重新评审的条款。《中华人民共和国政府采购法实施条例》第四十四条规定,采购人和代理机构在重新评审时,需向同级人民政府财政部门提交书面报告。此规定明确了重新评审并非任意行为。

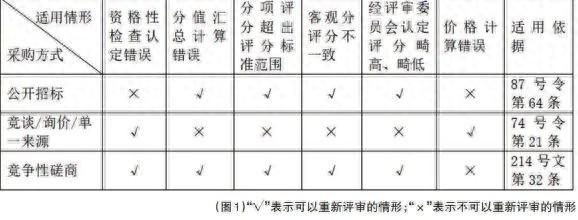

《关于进一步规范政府采购评审工作有关问题的通知》详细罗列了需重新评审的情形,其中包括资格性检查认定错误在内的五种情况。随后的74号令、214号文和87号令等文件,则对不同采购方式下的重新评审进行了进一步的细化。这些规定严格规定了重新评审的启动条件。因此,并非采购人单方面提出要求即可启动重新评审,必须满足规定中的具体条件。

政府采购中的实际困扰

在政府采购的实际操作中,常常遭遇各类问题。例如,评审环节易受评审人员能力及采购文件质量等因素制约,评审失误难以完全避免。某些项目中,供应商报价存在大小写不统一、分项报价表与开标一览表不符等情况,这些问题均给采购工作带来了诸多困扰。

在处理此类问题时,必须遵循既定规则。以本次事件为例,尽管遭遇若干实际挑战,但不应因小失大,擅自更改既定的评审结论和程序。唯有在确保合法合规的基础上,方能维护政府采购的公正性与秩序。

评审后纠错的方式

评审结束后,纠错方式需予以明确界定。若在评审阶段发现错误,处理相对简便,例如可通过现场更正并在评审报告中予以记录。然而,对于评审范围以外的错误,又应如何应对?

针对超出复审范围的情况,相关代理机构应循正规流程处理,诸如向财政部门进行报告,并请求其执行监督审查。此举是确保政府采购体系公正与透明运作的关键措施。代理机构不得擅自行动,而应依赖法律规定的正当途径来妥善解决问题。

从业者的职责要求

政府采购从业人员肩负着至关重要的使命。他们需主动提升自身能力,加强专业知识的学习,并严格按照规定执行监督与核实任务。目前,部分大城市已着手开展针对从业者的培训活动,目的是提高他们的职业素质以及遵守相关法律法规的自觉性。

此事件亦警示从业者,必须依法行使职权,确保各方权益得到维护。代理机构在遭遇采购方不合理诉求时,应坚守法律的红线;而采购方亦不应无度要求复审。于是,我们不禁提出疑问:在繁杂的政府采购流程中,各方应如何有效增强法律意识,以降低类似纠纷的频发?我们期待读者在评论区发表见解,并欢迎点赞及转发本文。