近期,伴随社会文明进步和公众健康意识的提高,心理健康成为日常生活中的关键议题。尽管如此,一种误解亦渐显——众多人对精神疾病与神经疾病混淆,误以为不过是名目之别,实质却相同。这种误差不仅干扰了对心理健康的准确认识,还可能贻误患者治疗之机。记者探访北京安定医院,国家精神卫生中心的翘楚,力图揭示两者间的界限。

一、迷雾初现:名称背后的真相

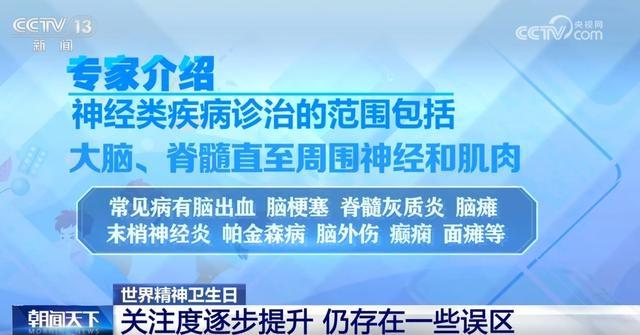

在公众见解中,“精神疾病”与“神经疾病”常被视为一体的双胞胎,但实质上,它们各自独立构成了医学研究两大独立的分支。神经学科专注于中枢和周围神经系统的器质性病变,诸如阿尔茨海默病、帕金森氏症等,这些疾患的病变在影像学或病理学上具有明确的物质变化。相比之下,精神疾病涉及大脑物质基础无显著变化时的高阶神经活动紊乱,例如抑郁症、焦虑症和分裂症等,它们主要表现为情绪、思维和行为上的异常。

二、界限分明:学科差异与诊疗挑战

尽管神经疾病与精神障碍在性质上明确区分,临床诊疗中却常出现交织,构成重大挑战。记者调查发现,众多神经疾病患者在病程演进中,会并发精神症候,包括幻听、妄念、情绪波动等,这些症状处理往往更为复杂,需多学科联合治疗。此外,精神疾病患者亦面临较高的神经系统疾病风险,如脑血管疾病,两者关系密切,凸显了精神神经联合诊疗模式的必要性。

三、案例剖析:一位患者的双重困境

郑女士之夫成为此类病症的典型案例。去年,其被诊断为脑白质病变,一种神经系统疾病,经治疗后病情逐渐稳定。不幸的是,近期其突发严重精神症状,包括言语混乱、幻觉等,令家人措手不及。在张家口多家医院治疗无果后,家人赴北京安定医院求诊。经专家会诊,确认其精神症状源于神经器质性病变。这一诊断令家人释然,并为后续治疗提供了明确指导。

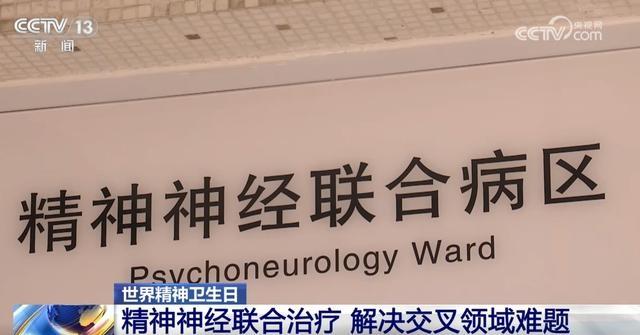

四、联合诊疗:破解双重困境的新路径

面临精神和神经系统疾病相互交织的现状,众多医疗单位正探索精神与神经综合诊疗机制。该模式依托精神科与神经科的深度融合,确保了患者病情的综合评估和精确治疗。在北京安定医院的精神神经联合治疗单元,记者目睹了众多诸如郑女士丈夫般的病患。在这里,患者不仅接受了精神科的专业治疗,还接受了针对神经系统问题的综合治疗方案,病情得以有效管理。

五、早期干预:预防胜于治疗

专家着重指出,针对精神神经交叉疾病的预防和早期干预至关重要。早期阶段,此类疾病症状多不明显,易被忽视,却可能逐渐加剧,导致严重后果。因此,公众需增强健康意识,留意自身和家人的情绪波动和行为异常,一旦发现异常,应立即就医,以免错过治疗良机。

六、社会支持:构建心理健康的坚固防线

心理健康议题不仅关乎个人及家庭,更涉及社会整体关注。政府、医疗组织、社会团体及每位公民均须投入于心理健康提升与保障工作中。实施心理健康教育强化、优化服务体系、提升服务可及性与品质等策略,助力打造更为健康和谐的社会氛围。

七、未来展望:科技引领心理健康新篇章

科技迅猛进步,人工智能、大数据、云计算等前沿技术日渐融入医疗健康各环节。心理健康领域亦将深受其益。展望未来,精确高效的评估工具与治疗方法有望涌现,以满足公众对个性化和全面心理健康服务的需求。伴随社会心理健康认识深化与公众关注度上升,我们有信心心理健康事业将迎来更加辉煌的未来。

心理健康构成幸福生活的关键支柱。针对精神与神经疾病复杂性,我们不应困惑。通过加大科普力度、提升民众认识、推动学科交流与合作、以及借助科技创新服务模式,我们有望逐步破除迷雾,让心理健康之光照耀人间。在此,我亦关切地询问:您对精神或神经疾病是否有过误解?您有何建议助力心理健康事业进步?欢迎在评论区留言交流,共筑健康、和谐的社会氛围。