广州市地铁建设在规模及客流量方面位居全国前列,这一成就实属可喜。但值得注意的是,随着地铁网络向郊区扩展,低效的轨道交通站点数量有所增加。这些站点的基础设施使用率不高,已成为社会关注的焦点,同时也亟待解决。

客流低效站点现状

广州市内部分客流站点效率低下,现状令人担忧。随着地铁线路延伸至外围城区,诸多站点面临客流量极低的问题。据相关数据统计,这些站点在日间客流高峰时段,其客流量普遍低于市中心站点。以某外围城区站点为例,高峰时段每小时客流量仅为市中心站点的三分之一。此现象导致基础设施资源浪费,包括设备闲置和运营成本上升。同时,部分站点工作人员数量并未显著减少,进一步加大了运营的经济负担。

此类客流量低效的站点在城市中分布较为分散,覆盖了多个外围区域。部分站点周边多为荒芜之地,发展潜力尚未得到充分开发。尽管如此,这些站点已建成并投入使用。这种现象不仅对地铁建设的长远发展不利,从城市整体规划的角度来看,也显得安排不当。

识别客流低效站点的举措

广州市在客流低效站点识别领域大胆走在前列。市规划和自然资源局积极响应,遵循国家政策及盈亏平衡原则开展相关工作。他们通过对轨道站点客流进行连续监测和评估研究,成功识别出客流低效站点,并深入分析了其发展变化趋势。这一监测过程历时较长,覆盖了多个季节,全面捕捉了不同人流状况。

该识别工作的依据严格规范,在国内外领域均展现出一定的创新性。其考量不仅局限于当前的人流数据,还全面评估了未来趋势及区域规划等因素。这一做法为后续具体措施的制定提供了坚实可靠的数据基础。若缺乏前期这一工作,后续工作将难以有效推进。

客流低效的主要原因

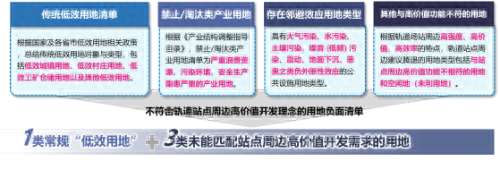

轨道交通站点建设与周边土地开发未能有效协同,成为影响客流效率的重要因素。若周边土地的开发方向和用途未能与轨道站点的布局相匹配,则难以实现相互促进的效果。以某些站点为例,其周边仍是农业用地或未开发的荒地,缺乏商业或居住建筑以吸引人流。

轨道交通对周边地区发展的推动作用不足,亦是关键原因之一。尽管某些区域已设有地铁站,却缺乏相应的配套设施建设和产业吸引力,导致人气低迷,客流量自然减少。众多国内外案例表明,唯有交通与周边区域实现协同发展,方能成就繁荣景象。

提升客流效益的土地利用策略

依据“轨道建设即城市建设”的指导思想,众多土地资源利用策略正逐步实施。首先,着重改进站点周边的土地利用管理机制,将关键发展资源汇聚至价值最高的轨道站点周边区域。在规划实施中,例如,部分站点周边的土地开始转向多元化的开发模式,由原先单一的工业用地向商业住宅混合等多种用途转变。

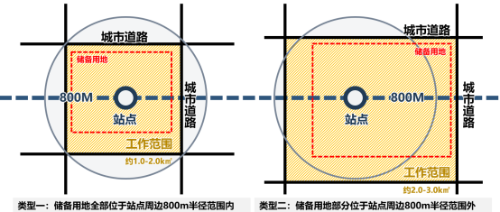

市方对半径约800米的土地区域进行了细致排查,识别出众多与高价值开发理念不符的用地,包括低效的“三旧”用地等,并编制了负面清单。此外,市方还构建了土地储备、预留及预控机制,目前已对84宗地(涉及51个站点)实施了预控措施。这一举措是主动调节土地资源的重要方式,有效保障了站点周边资源的合理分配。

保障性住房布局规划

根据保障性住房发展的相关要求,项目布局的重点聚焦于轨道交通站点周边区域。在城市中心区域,以45分钟通勤圈为半径,着力提升配套设施,填补住房不足。以某社区为例,该社区原有房屋较为陈旧,但地处地铁站附近,目前正纳入改造计划,融入保障性住房的建设理念。同时,计划增加商业配套设施,以满足居民的生活需求。

城市外围区域在站点附近推进功能新区建设,同步优化居住、产业及城市服务设施的配置,并适度提升保障性住房的供应比例。此布局策略有利于推动产业与城市的融合,吸引更多居民和工作者迁往外围区域,进而提升外围轨道交通站点的乘客流量。

构建低效客流站点周边土地储备项目库是一项关键举措。在评估过程中,需综合考虑区域发展成熟度以及重点功能平台的规划等因素。项目实施时间将分为近期、中期和远期三个阶段,逐步推进。例如,初期将优先选择周边发展潜力显著且实施难度较低的区域,以便快速获得收益,并逐步优化客流低效的现状。

末了,需向大家咨询,贵地的城市是否同样面临轨道交通与周边区域发展不匹配的困扰?期待广大读者踊跃点赞并转发本篇文章,让我们共同深入探讨城市发展的相关议题。