立冬已至,公众的目光集中在了取暖议题上。民政部随即启动了“寒冬送温暖”的专项援助活动,应急管理部和财政部亦同步在全国范围内展开了冬春救助工作。这些措施能否保障各群体温暖过冬,成为了公众关注的焦点。

救助行动基本情况

我国“寒冬送温暖”专项救助活动已连续进行至第十二个年度。该活动通常从每年的10月底至11月初开始,一直持续到次年的3月。与此同时,应急管理部等相关部门也同步启动了冬春救助工作。这些举措的主要目的是在寒冷季节为生活困难的群体提供必要的温暖。在气温急剧下降的背景下,这些救助工作显得尤为关键。许多临时陷入困境的人士在街头流浪,他们缺乏保暖的设施,急需救助工作的关注和帮助。

这些援助活动历时较长,持续向受助者提供援助。应急管理部等相关部门针对受灾地区的居民,灾害往往让他们在冬季面临极大困难,但及时的援助确保了他们在寒冷季节获得基本生活保障。

救助任务新挑战

南开大学的关信平指出,今年的救助任务遭遇了新的挑战。尽管参与人数可能减少,但受助人群的复杂性和多样性却在持续增加。这一变化使得救助工作的形势愈发复杂。与此同时,对救助工作的要求也在提升,目的是为了防止道德底线受到冲击,避免有人陷入绝境。这无疑给救助工作带来了更大的压力。以过往为例,救助工作主要关注基本的生活需求,而现在则需要拓展至更广泛的救助范畴,包括人格尊严和精神层面的需求。

在社会发展的不断推进中,对于救助工作的需求正发生着演变与升级,传统的救助模式已逐渐显示出其不适用的迹象。

重点关注群体

关信平强调,需特别关注的群体数量众多。这其中包括城市和农村的低保对象、特困供养人员等,他们均应得到特别关照。农村地区中,那些脱贫不稳固、存在返贫风险的困难家庭亦不容忽视。对于孤老、孤残、孤儿及空巢家庭而言,所面临的风险更为严重。例如,部分空巢老人由于缺乏日常的照料,冬季取暖设备可能维护不周或无力购置新设备,这些群体应对冬季的挑战能力较弱,因此,救助工作显得尤为紧迫。

实施针对特定群体的精细援助,体现了社会对弱势群体的深切关怀,并且彰显了救助工作在专业化领域的持续发展态势。

受灾地区过冬状况

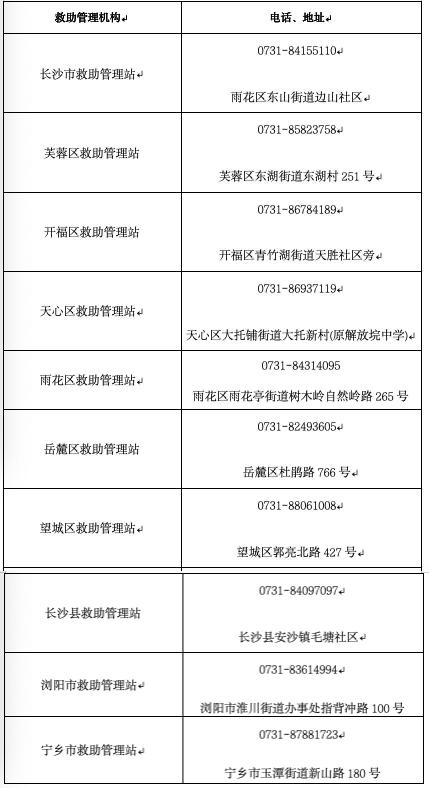

今年前三季度,自然灾害频仍,多地灾区正处于重建与安置的关键阶段。以甘肃省积石山地震灾后重建为例,受灾群众正遭遇重重困难。甘肃省民政厅社会救助处副处长窦培诚指出,在全省范围内推行的困难群众温暖过冬措施之外,特别对积石山受灾群众的具体困难给予了高度关注。他们推行了一对一的帮扶政策,并持续进行动态监测。

温暖冬日,积石山灾区救助工作成效显著。据统计,煤炭已发放至910户特困家庭,共计1365吨;棉衣棉鞋等物资已向1624户家庭提供,总支出高达425万元。同时,临时救助涉及人次及资金额度,以及纳入低保和特困的人数及支出资金,均充分展现了救助工作的全面性。这些措施有力保障了灾区群众在冬季的安全与温暖。

救助工作的意义

国家与社会对弱势群体的关怀,通过一系列救助措施得到了充分展现。这些措施有力保障了民众的基本生活权益,让每一个处于困境中的人都能体会到社会的温暖。特别是在寒冷的冬季,所提供的物资有效满足了人们取暖和保暖的基本需求。此外,在救助过程中,还能有效抑制一些不良社会现象的滋生,例如防止因贫困引发的不道德行为。

从宏观角度审视,救助工作是社会稳定的基础,其与道德评价标准紧密相连,同时显著影响着公众及社会对整体满意度的认知。

未来救助工作面临新挑战,我们应如何有效应对?能否吸引更多社会力量参与其中?随着社会的发展,救助工作或许可以利用科技手段,更精准地识别困境中的群体,并对其生活状况进行实时监控。同时,关注受助者的心理健康,这一领域同样亟待深入研究。

随着救助标准的提高,社会各界亟需探讨如何高效分配资源以应对新增的救助需求。我们热切期待广大读者踊跃参与这场讨论,并对文章点赞、评论及分享。