福建三明地区的郑湖水柿产业传来喜讯,果农们迎来了丰收的季节。此外,他们还引入了先进的烘干技术,以推动产业的进一步发展。这一系列举措,无疑成为了一个值得关注的产业发展的典型案例。

丰收盛景

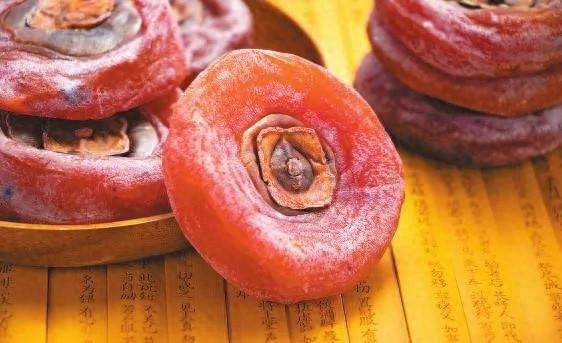

福建省三明市沙县区郑湖乡庆洋村的老区福利果场,目前正处于柿子收获的高峰期。果农吴祥桢面带丰收的喜悦,他透露每天可收获超过一万斤柿子,预计年产量将接近百万斤。柿子林风光旖旎,树上挂满了形似灯笼的柿子。郑湖水柿作为当地的特色农产品,以其硕大的果实、鲜艳的色泽、甘甜多汁的口感和薄皮无核的特点,在省内外享有盛誉。

郑湖乡拥有3000亩水柿种植区域,这一规模在长远视角下显得尤为显著。这里的柿子不仅寄托了众多果农的期望与生计,更是大自然对这片土地的慷慨赐予。树上挂满的柿子,正是丰收景象的最佳写照。

传统加工困扰

郑湖水柿的传统加工模式存在不少问题。果农们制作柿饼依赖自然条件,需先手工剥皮,再置于阳光下晾晒。吴祥桢提到,若空气湿度较高,柿饼极易变质。从新鲜柿子到柿饼,需经过选果、去蒂、剥皮等多个步骤,整个过程大约需要7至8天。这种传统加工方法风险较大,效率不高,遇到恶劣天气,果农往往无计可施,最终产品容易因自然因素受损。

在传统加工过程中,恶劣天气对果农而言缺乏有效应对手段。每当柿饼加工季节来临,果农们心中忐忑不安,担忧辛勤付出可能因天气因素化为乌有。这种依赖天气的加工方式,极大地限制了郑湖水柿柿饼产业的进步。

新技术介入

陈伟,国网沙县区供电公司营销部负责人,表示在了解到柿子种植及保存过程中所面临的诸多实际挑战后,该公司联合县农业农村局向果农推广了电热泵加热智能烘干技术。这一创新烘干方式具备显著优势,其利用柿子电烘干机(房)的智能温湿度控制系统以及自然风模拟循环系统,有效保留了柿子的软糯和香甜口感。

烘干过程无需专人看护,封闭环境确保了清洁与卫生。与传统依赖自然晾晒的方法相比,这一技术革新显著不同。新技术不仅有效减少了人力成本,同时在质量控制方面更为精确,有效避免了因天气等不可控因素对柿饼品质造成的负面影响。

多方评价新技术

三明市沙县区农业农村局农艺师张小莺指出,电烘干技术在节省时间、劳力、心力和资金方面具有显著优势,并且环保。果农们已经真实体验到了这项新技术的积极影响。该技术的应用让郑湖水柿的加工摆脱了对天气环境的依赖,并保障了产品质量的稳定性。

该技术涉及多部门协作,非供电公司独力成就,更是农业农村局等机构共同努力,为果农带来福祉的体现。这种跨部门合作确保了新技术能够顺利推广并应用于郑湖水柿加工产业。

产业规模与经济价值

郑湖乡水柿种植覆盖面积高达3000亩,年产量预计可达1500吨。依据目前市场行情,其产值可望达到360万元之上。这一系列数据背后,凝聚了众多果农的辛勤耕耘与持续创新。该产业已发展成为当地农民收入的重要支柱。

新技术的广泛应用预示着未来在产量和产值方面存在显著的提升潜力。郑湖水柿产业对当地经济的增长贡献显著,这一产业从种植、加工到销售的全过程,促进了相关产业链的发展。它对于提升当地居民的生活水平具有深远影响。

未来展望

郑湖水柿产业目前虽已取得显著成效,但挑战依然存在。市场竞争愈发严峻,如何有效提升郑湖水柿及其加工产品在市场上的份额,成为亟待思考的问题。虽然电烘干技术有效解决了产品保存和加工的关键难题,但在市场推广方面,仍需加大力度。

读者朋友们,关于郑湖水柿产业的未来发展,您觉得在哪些领域需要实现新的突破?若您对此话题感兴趣,不妨点赞、转发,并留下您的宝贵意见。