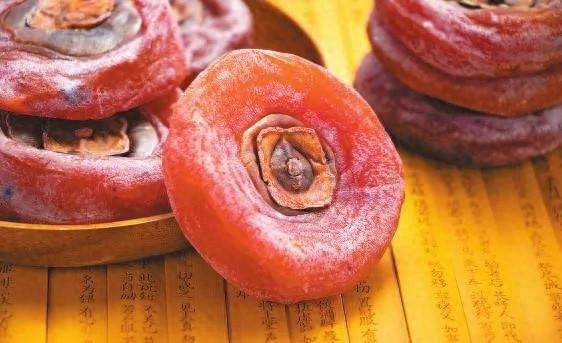

有人对柿饼表面所见的白霜提出质疑,认为是防腐剂的添加,与此同时,也有人持相反观点,认为这种白霜富含营养,且认为其含量越高越好。那么,这一现象背后的真实情况究竟如何?

高洁教授阐述白霜成分

近期,中国食品科学技术学会科普工作委员会秘书长高洁教授在接受媒体采访时强调,柿饼表面的白色物质并非人们普遍认为的防腐剂或柿子独有的营养成分。实际上,这种白色物质是柿子在晾晒过程中,果肉中的水分与糖分结合,渗透至表面,随着水分的逐步蒸发,糖分结晶逐渐累积形成的果糖。

该果糖品种甜度较低,适合食用。河北农业大学进行的研究实验亦表明,这种通过天然白霜生成的果糖是合理的。

众多消费者对于柿饼中的白霜成分缺乏认识,导致他们对柿饼的态度呈现多样性,既有喜爱之情,亦有不悦之感。若相关知识的普及能够得到广泛推广,消费者在食用柿饼时将会感到更加放心。鉴于此,相关部门是否应加强此类食品知识的宣传教育,这一问题值得深入思考。

多种因素影响白霜量

柿子含糖量高时,通常会产生较多的霜。然而,高洁教授指出,这并非是决定霜量的唯一因素。在晾晒过程中,温度、湿度以及制作工艺等多种因素,都共同影响着霜的形成量及其最终的存留情况。

在山西等地区的部分柿子饼传统制作村落中,村民们指出,即便是来自同一片柿子树所产,由于每年晾晒过程中气温和湿度的波动,以及制作工艺上的细微差别,最终制成的柿饼在白霜含量上存在明显不同。

生产企业是否应在柿饼包装中详细列出影响白霜量的相关因素,以便更有效地引导消费者了解相关信息?

白霜受热会融化

柿饼表面天然白霜的形成依赖于一段较长的晾晒时间,且对温度波动极为敏感。当气温上升时,柿饼表面的白霜便会开始溶化,进而产生所谓的“回霜”现象。

在若干销售柿饼的店铺里,若柿饼存放处的温度偏高,或是靠近热源,其表面的白霜会逐渐减少。这一现象导致消费者观察到的柿饼白霜量存在差异。因此,仅凭白霜量这一指标,无法准确评估柿饼的品质。

那商家是否应该以更科学的方法存放柿饼以保障白霜量稳定?

警惕人工撒粉现象

部分商家在市场上采取了不恰当的做法。为了增强柿饼的外观,吸引顾客购买,他们可能会对白霜含量较低的柿饼施加人工撒粉处理,采用面粉、滑石粉等材料。

在部分购物节期间的抽检行动中,有迹象表明,部分小型柿饼加工企业涉嫌将普通柿饼伪装成白霜柿饼出售。此行为不仅损害了消费者的信任,而且可能对消费者的健康造成潜在威胁。

有关部门应该如何加强监管,杜绝这类事情再次发生?

天然人工白霜的鉴别

高洁教授提醒消费者,在区分天然与人工撒粉的白霜时,应关注以下要点:天然白霜粉末分布不均,质地较为坚实,不易脱落。食用时,它能迅速溶解,并略带甜味。

柿饼若采用人工撒粉,其表面粉末显得较为浓密且分布均匀;而粉质较为松散的柿饼,则更容易出现粉末脱落现象,且其口感似乎缺乏自然感。在市场上挑选柿饼时,一般消费者只需轻轻吹拂柿饼表面,注意观察白霜的变化,便可以初步判断其品质。

消费者是否仅通过自学鉴别技巧,便能够确保购得优质柿饼?

知识普及的重要性

市场上柿饼种类丰富,消费者对其评价各异。但遗憾的是,大众对柿饼表面白霜的认识普遍较为欠缺。若消费者能全面掌握相关信息,无疑将更有利于他们有效保护自己的权益。

某城市消费协会近期开展了食品知识普及宣传活动,此举导致该地区针对食品的投诉量明显减少。对此,我们期待更多社会组织和媒体能够参与到食品知识推广的活动中来。

读者朋友们,是否有过购买到疑似人工撒粉柿饼的遭遇?欢迎在评论区分享您的个人经历。