11月12日,山西临汾的陶寺遗址博物馆将迎来开馆仪式。这一事件标志着考古研究及遗址保护与利用的重要进展。该博物馆不仅作为成果展示的场所,更在多个层面承载着特殊价值。其建筑风格与展览内容独具特色,而遗址的考古发现亦具有深远的历史意义。

陶寺遗址博物馆亮点多

国家文物局近期公布,陶寺遗址博物馆将于11月12日正式对外开放。该馆特别设立专区,以示对考古成就及学者的敬意。自1958年陶寺遗址被发现以来,60余年间,考古工作取得了丰硕成果。馆内展陈内容丰富多样,多种陈列与展览从不同视角展现了中华文明早期的风貌。这些精心安排旨在使观众更深入地了解考古学的相关知识。

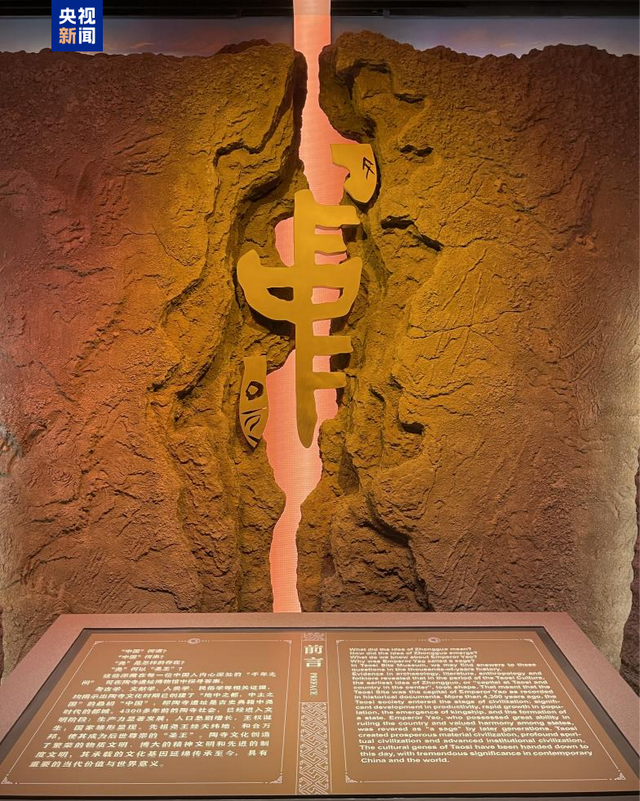

该博物馆建筑采用独特元素符号,其外观呈现出“中”字造型。这种设计并非随意为之,它寓意着陶寺遗址的发掘对中华文明的起源具有极其重大的价值。其独特的外观设计,使得这座博物馆在众多同类建筑中显得格外突出。

陶寺遗址概况

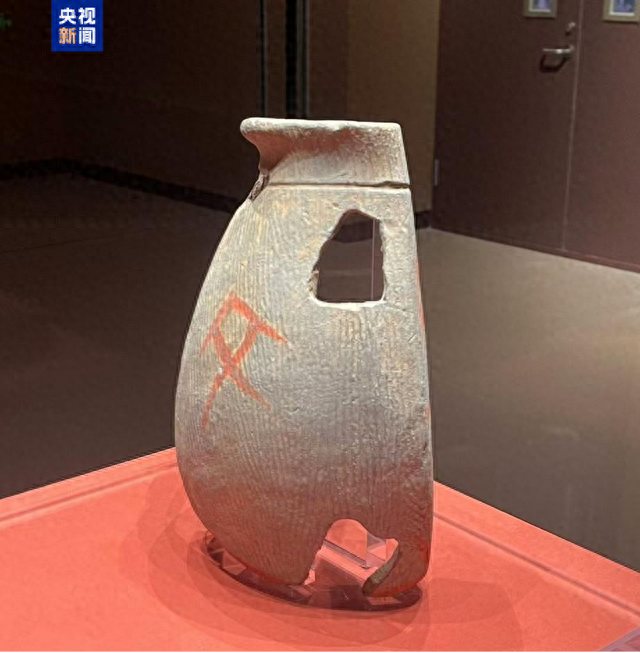

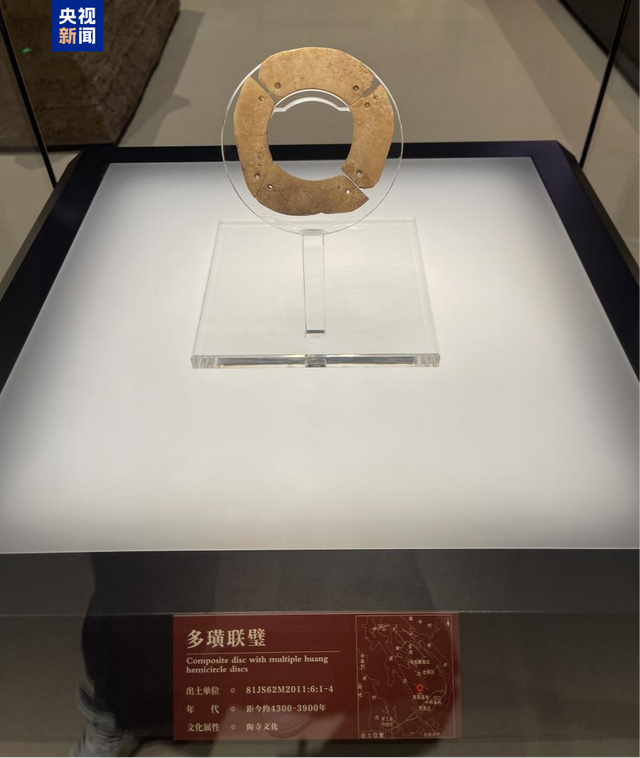

陶寺遗址属于新石器时代晚期的大型聚落遗址。该遗址距今约4300至3900年,于1978年被正式发掘,并于1988年被评为全国重点文物保护单位。陶寺文化已被广泛认知。遗址内已发掘出1300余座墓葬,出土文物超过5500件。这些数据充分证明了陶寺遗址的规模宏大和文物丰富。在此时期,该地持续吸收并融合了各地的文明要素,进而推动了当时文明格局的发展。

中华文明早期形态的揭示

国家文物局对陶寺考古给予了高度重视。该考古项目已被列为重点。在此地发掘的众多遗址中,大量文物揭示了当时社会的多元面貌。其中,可以观察到中原地区已形成了独特的文明模式,并迅速发展壮大,趋向统一。在这一融合进程中,该文明不断塑造自身特色,新的文明格局亦逐步显现。这些发现为研究中华文明的发展历程提供了丰富的线索。

依据这些出土文物及考古新发现,我们得以深入挖掘距今约4000年的中原文明发展之谜。当时的社会结构、文化交流以及文明融合的诸多方面,均一一展现在世人面前。

早期国家特征初现

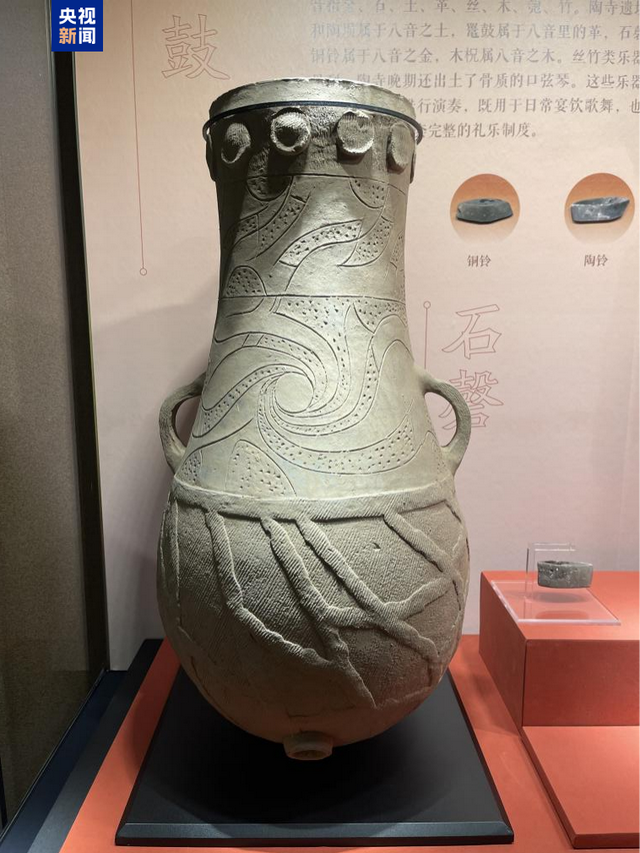

陶寺遗址的早、中期聚落展现了早期国家的某些特征。在这些大型墓葬中,常常伴随着丰富的随葬品。特别是鼍鼓、土鼓、石磬等器物,其出现频率较高,这似乎预示着礼乐制度正初步成型。然而,小型墓葬中却鲜见随葬品。这种鲜明的对比揭示了当时社会地位的巨大差异以及阶级分化的严重程度。这一现象深刻反映了当时的社会发展状况,同时也昭示了中华文明正迈向一个新的发展阶段。

当时发现的墓葬差异等众多现象均显示,陶寺在早、中期阶段,其社会结构已显现出复杂性。这一时期,一个具备特定政权形式和明确等级关系的社会模式正在逐步形成。这一过程标志着陶寺正逐步迈向早期国家的形态。

陶寺遗址研究的深入推进

国家文物局将持续贯彻考古工作的指导思想。在现有考古项目的基础上,陶寺的考古研究将持续深入。对城址的结构与功能、历史演变、族群与社会结构等关键问题将进行深入研究。同时,将进一步加强多学科协作和科技支持。目前,考古资料的整理和报告的出版工作正在加速进行。这些举措将有助于更全面地揭示陶寺遗址在中华五千年文明史中的重要地位和作用。

持续的研究深入挖掘,有助于我们从更多视角和层面认识陶寺遗址。多学科紧密协作,能够使考古发现得到更为全面和精确的展现。资料整理的加速,则使得研究成果能够更快地对外公布,让更多人得以及时了解。

陶寺的未来与我们的期待

陶寺遗址博物馆的对外开放,标志着对古老问题的深入探究步入新阶段,预示着未来将吸引众多目光聚焦于中华文明早期的形态。这一富含深厚考古价值的地域,无疑将成为学术界的新焦点,并激发广泛的关注和学习热情。期待更多读者关注此事,为文章点赞,并在评论区分享您的见解。