当前社会,技术与治理方式的结合,以及主体在这一过程中的位置,已成为公众关注的焦点。在新自由主义的治理框架下,治理技术已经发展到何种水平?主体能否在其中确立自己的定位?

新自由主义治理技术的现状

当前,多种治理技术显现出多样化趋势。正如王运捷等人所指出的,监视的普遍化已成为不可逆转的趋势,其基础稳固。这一现象与福柯对新自由主义的剖析存在某种联系。在我国众多城市,监控设备无处不在,街头巷尾随处可见,这正是监视普遍化的一个缩影。这些设备持续搜集人们的行为数据,反映出监视技术的广泛运用。这种治理技术对人们生活的各个领域产生深远影响,显著改变了人们的日常行为。

在数字化时代,此类治理技术经历了些许演变。尽管它在技术层面上并未对福柯所提出的“全景敞视主义”理论产生根本性改变,但其呈现出了新的形态。以互联网平台为例,这些平台通过算法收集并分析用户数据,这在某种程度上构成了监视,且相较于传统监视,其道德合法性有所增强。

监视权力的强化与中心化

普遍化的监视并未对监视者的权力构成实质性影响。最新的一项研究指出,在众多企业的管理实践中,尽管员工普遍接受了各种监视方式,但这些监视手段对于限制管理者权力的效果极其有限。相反,个体间的自我监督和相互监督现象日益普遍,使得监视权力变得更加集中。在教育领域,学生之间相互监督学习状况,同时利用学习软件记录个人学习进度等方式进行自我监督,这些现象在一定程度上加剧了监视权力的集中趋势。

监视权力的增强,对个人及社会均具有显著影响。在社会领域,这种权力的强大可能干扰公共话语权的公正性;而在个人领域,隐私安全遭遇更多挑战,个人自由空间亦随之进一步受限。

主体在治理技术中的状态

虚假的完美形象,这是自满的主体试图寻求纯粹自我完善的产物。在当下,许多员工为了晋升和获得认可,不遗余力地满足公司设定的标准。与此同时,一些人选择通过发展自身主体性和认同感来对抗和挑战现状。例如,某些环保志愿者通过抵制破坏环境的行为来强化自我认同。然而,这些主体往往未能认识到自身的局限性,而是追求一种不切实际的完美。

数字时代的主体同质性

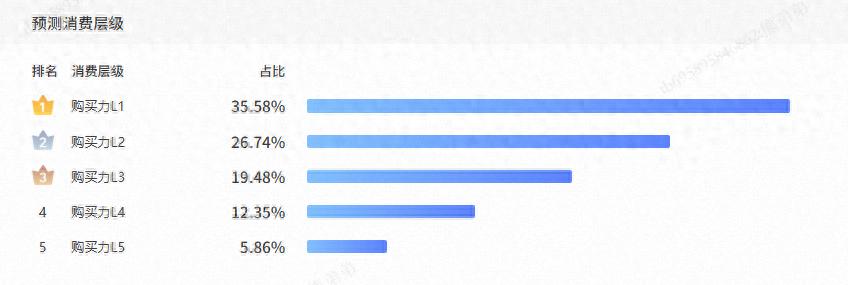

主体的同质化源于享乐与积极情绪的交织。在网络社交领域,众多个体展现出相近的兴趣与生活观念,这主要归因于网络环境及文化氛围的塑造。这种同质化现象导致主体难以与社会的象征秩序产生冲突,进而缺乏反抗的动力。以消费文化为例,在当前消费主义盛行的背景下,人们普遍热衷于参与各类消费活动,难以形成对消费主义的批判力量。

主体通过自我呈现等行为,融入了全景敞视监狱的构建过程。以社交媒体为例,用户频繁地分享个人生活琐事,这些内容可能被视作信息资源而被加以利用。尽管如此,用户依然对此感到愉悦。

关键词检索技术的角色

关键词检索技术在舆情监测领域扮演着关键角色,其核心功能在于迅速揭示社会中的不满与反抗情绪。运用此技术,能够迅速锁定公众对特定事件的消极情绪反应。作为新自由主义治理技术的重要组成部分,关键词检索技术揭示了社会深处潜在的矛盾情感。以公共政策发布为例,通过检索相关关键词,我们能够了解公众对政策的疑虑及反对态度。

该技术虽能识别问题,却采用类似殖民主义的手段,导致众多群体被边缘化。在大规模数据搜集过程中,弱势群体的数据常遭忽视,其诉求亦常在社会治理中被忽视。

主体对资本权力规训的应对

面对资本权力的全面规训,主体的反抗行为遭遇了诸多限制。在当代企业管理的框架内,员工的反抗空间极为有限。然而,主体的本质特性意味着“被遥控”这一现象具有其历史局限性。回顾历史,那些一度被视为不可动摇的规训权力,如封建时代的农奴制度,最终都随着社会变革而消亡。这一历史经验启示我们,在当前资本权力规训面前,我们不应轻易接受其合理性,而应积极探索超越之道。

读者们,在当前技术治理的背景下,究竟何种因素将决定主体能否突破现有限制,重塑自身与社会的关系?我们期待您的观点,欢迎发表评论、点赞及分享。