近期,沪渝蓉高铁崇太长江隧道盾构工程取得重大进展,成功在长江水下挖掘至1100米的深度。工程完工后,高铁穿越长江时将无需减速,这一成就预示着我国高铁建设的美好未来。

隧道的基本情况

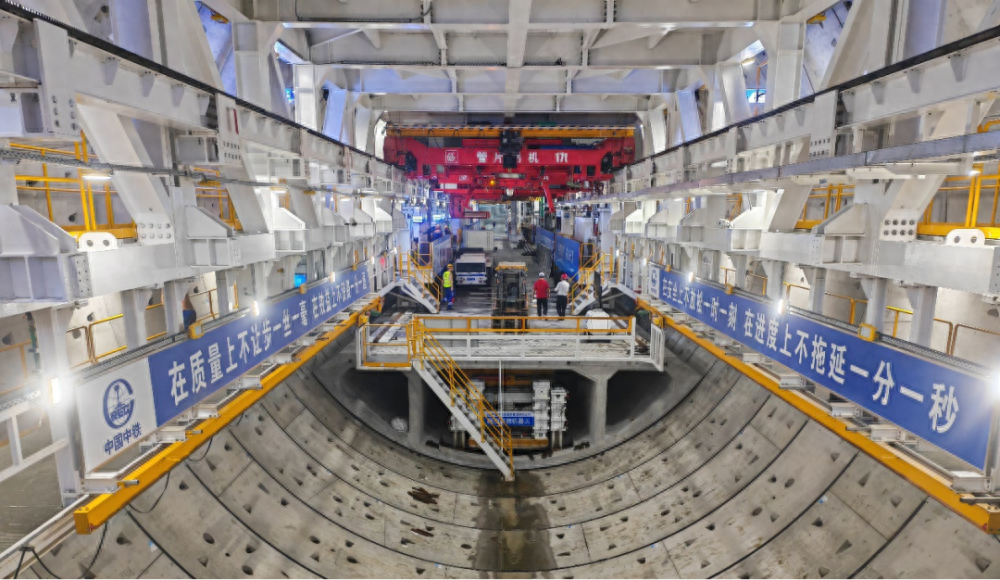

崇太长江隧道全长14.25公里,规模巨大,堪称巨型工程项目。该隧道盾构段长达13.2公里,采用单洞双线的独特设计。在全球范围内,该隧道创下多项纪录:独头掘进距离最长,达11325.5米;盾构直径最大,达15.4米;过江设计时速最高,达350公里/小时;长江水下最深点达89米。这些数据充分体现了隧道工程规模的宏大和所面临的挑战的艰巨性。

该隧道坐落于关键战略位置,其数据指标表现突出。崇明岛及其周边长江水域区域不仅生物多样性丰富,自然景观亦十分多样。因此,在建设过程中,必须全面权衡生态保护等众多平衡因素。

面临的风险挑战

技术层面,该盾构项目遭遇众多风险与挑战。设备可靠性和耐用性需优先解决。鉴于长距离独头掘进特性,盾构掘进参数及泥水环流控制需极其精准,否则将对工程造成重大影响。施工通风与物流运输保障亦是一大难题。此外,盾构掘进姿态与隧道线型控制需确保无误。工序间时间与空间干扰,以及组织协调能力,对工程整体规划构成严峻考验。同时,生态保护和泥浆绿色处理需严格执行,任何疏忽都可能损害生态环境。

技术突破意义重大

王乐明,中国铁设崇太隧道专业负责人,明确指出,该隧道的建成标志着我国在软弱富水地层和深水复杂环境中,成功突破了高速铁路特长越江跨海隧道建造的技术难题。其中,超长距离水下独头掘进技术的应用,有效解决了水中竖井及富水软土地层水下对接等问题。这一系列重大技术突破,显著提高了我国在高标准长大水下隧道建造技术领域的水平,并在盾构隧道智能化建设方面取得了显著进展。

我国在工程建设技术领域实现了显著突破,成功弥补了技术空白,并向全球展示了我国在工程技术领域的创新实力。特别是,此次盾构独头掘进长度达到了11.3千米,成功穿越了长江,这一壮举标志着我国在超大直径泥水盾构施工技术方面取得了重要进展。

环保措施在工程中的实施

崇太长江隧道的建设者为减少施工对周边环境的影响,采用了大直径盾构机,成功完成了11.3公里的独头掘进,实现了对长江的单次穿越。在项目实施过程中,他们借助中国铁设长大桥隧科研力量和创新成果,对盾构隧道下部实施了双层衬砌,并建立了综合防水体系,同时引入了隧道智能健康监测系统。这些举措在设计阶段便提高了隧道的工业化建造水平和工程质量,保障了工程进展的顺利进行,并在最大程度上保护了环境。

对天津相关区域的推动

天津港保税区内的中国铁设,作为天津市轨道交通智能建造技术创新中心,近年来在战略布局方面十分活跃。该区域致力于深化以企业为主导的产学研融合,积极推动技术创新中心、产业技术研究院、企业技术中心、重点实验室等机构的发展。崇太长江隧道的工程技术成就,不仅从侧面展示了天津在科研技术支撑领域的成果,还显著促进了地方高水平创新生态建设的快速进步。

呼唤读者互动

各位读者,这一宏大项目自规划伊始至技术革新,均承载着不凡的价值。然而,在施工建设及正式运营过程中,往往遭遇重重困难。在工程建设后期,如何平衡工程进度与生态保护,您有何高见?欢迎点赞并发表您的观点,共同探讨该工程未来的发展趋势。