2024年,中国国际大学生创新大赛总决赛在上海圆满结束。在众多参赛队伍中,南开大学的“灵犀意通”脑机接口项目团队表现突出,成为了关注的焦点。经过全球153个国家和地区的激烈角逐,他们从5406所学校的514万个项目中成功晋级,最终荣获了金奖。这一卓越成就,无疑是科技创新领域中的一颗璀璨明珠。

脑机接口发展方向

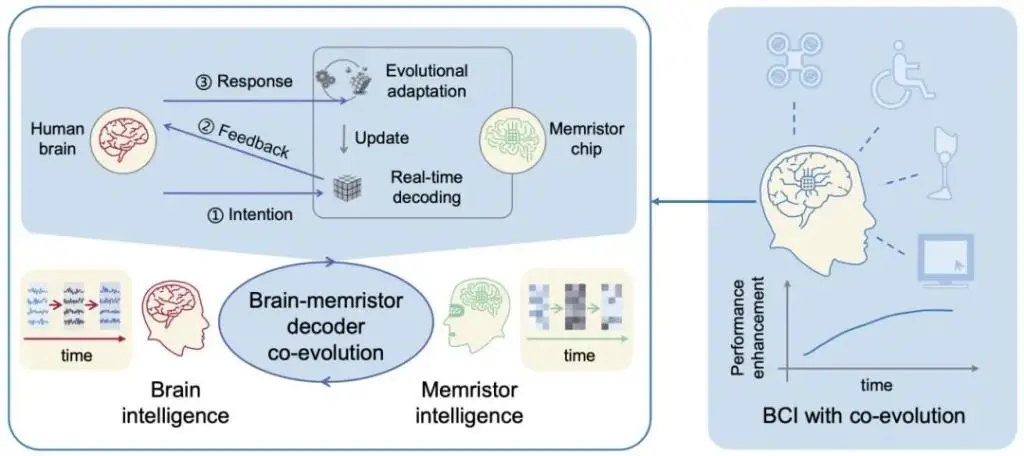

脑机接口技术被视为人工智能未来发展的关键领域之一。然而,当前该领域正面临诸多挑战。例如,传统的侵入式脑机接口手术风险较高,可能对患者造成严重伤害。此外,非侵入式脑机接口在信号精度方面存在不足,难以满足某些精确性要求。这种状况既为侵入式脑机接口技术发展带来了机遇,也促使众多研究团队投身于解决相关难题。南开大学在此领域投入了丰富的研究资源,此次获奖项目正是对该领域进行深入研究的结果。

未来,脑机接口技术的发展方向备受关注。其核心在于探讨如何将侵入式和非侵入式技术的优点融合,以期为患者带来更安全、更精确的治疗手段。这一议题已经成为众多专业人士共同探讨的热点话题。

国内介入式脑机接口难点

国内脑机接口技术领域正面临三大关键挑战,这些挑战的重要性不容小觑。首先,电极支架的定位精度需要进一步提升,否则将影响脑电信号的采集质量。其次,传统电极尺寸较大,不易在脑血管回路中安全穿越,从而限制了技术的拓展应用。再者,体内电源的留置存在安全隐患,且电极支架难以安全移除,这些因素共同构成了技术发展的重大障碍。在此背景下,项目的效益发挥和推广工作面临显著增加的难度。

我国众多科研机构正积极应对这些挑战。然而,对于何时能够完全解开这些谜题,以及如何全面推动介入式脑机接口在国内的进展,这一议题亟需我们进行深入研究和讨论。

团队创新举措之一

南开大学研究团队为应对这些挑战,采纳了一系列创新策略。他们率先聚焦于脑机接口技术领域,并成功研发了我国首个支架全程显影技术。此技术具备显著的应用潜力,能有效消除血管显影的盲区,使得手术的精确度提升至30%。这一技术突破为后续手术提供了坚实的保障。在提升手术安全性和精确性的关键阶段,该技术取得了重大进展。

关于该技术未来的发展前景,以及其他科研团队是否能够借鉴或在此之上实现创新,这些问题目前仍待进一步深入研究。

该团队成功研发出全球体积最小的颅内脑电传感器。其厚度仅是头发丝直径的六分之一。如此之微,几乎难以被察觉。这种传感器能够在直径至少为2毫米的脑血管内进行信号采集。这一创新性突破成功解决了核心传感器件的“卡脖子”难题。此举为介入式脑机接口实现高精度信号采集提供了新的解决方案。

未来,我们正遭遇一项新挑战——如何进一步减小传感器的体积,同时保证在极其有限的区域内,传感器能够持续稳定地运行。这一课题已迫在眉睫,我们必须正视并解决。

该团队在全球范围内实现了无线传输系统的首次研发成功。该系统不仅具备传输高频信号的功能,还能保证支架在三个月内安全取出。这一技术突破对于保障信号传输的稳定性以及设备的安全性具有极其重大的意义。系统具备灵活调节的特性,并能有效消除长期植入可能引发的潜在安全风险。

无线传输的效率与稳定性是关键议题,有必要探讨其提升潜力。该领域的研究值得进一步深入,具有显著的研究价值。

团队过往成果与基础

该团队源自人工智能学院、医学院及天津市介入脑机与智能康复重点实验室。自2013年起,在段峰教授的指导下,他们专注于研究,成功研发出介入式脑机接口的全新模式,并制造出一种能够在脑血管内采集脑电信号的介入式电极传感器。2023年,他们领导团队实现了全球首次非人灵长类动物的介入式脑机接口试验,证实了该技术实现人机交互的可能性。同年8月,他们再次领导团队完成了全球首次介入式脑机接口传感器的血管内取出试验,显著提高了介入式脑机接口的安全性。这些显著成就为团队此次获奖奠定了坚实基础。

我们持续关注未来是否将进一步推广新的实验成果及其潜在的重大突破。我们热切期待读者在评论区发表各自的观点。此外,通过点赞和转发本篇新闻,我们可以共同助力科技创新的持续发展。