近期,一条关于“判决书中时间错误导致刑期由4年缩短至3年”的新闻引发了公众的广泛关注。这一涉及司法公正性的错误计算,在舆论场上激起了广泛的讨论和争议。

判决书刑期之错

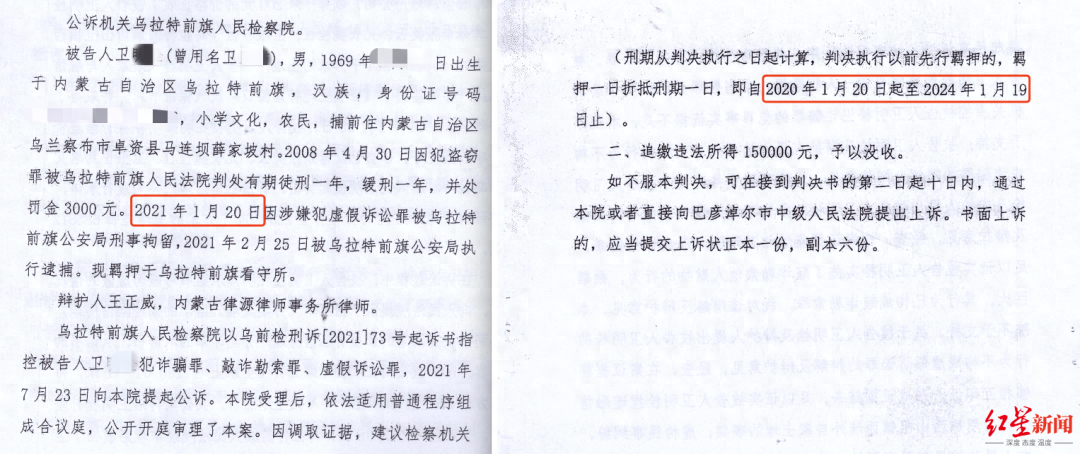

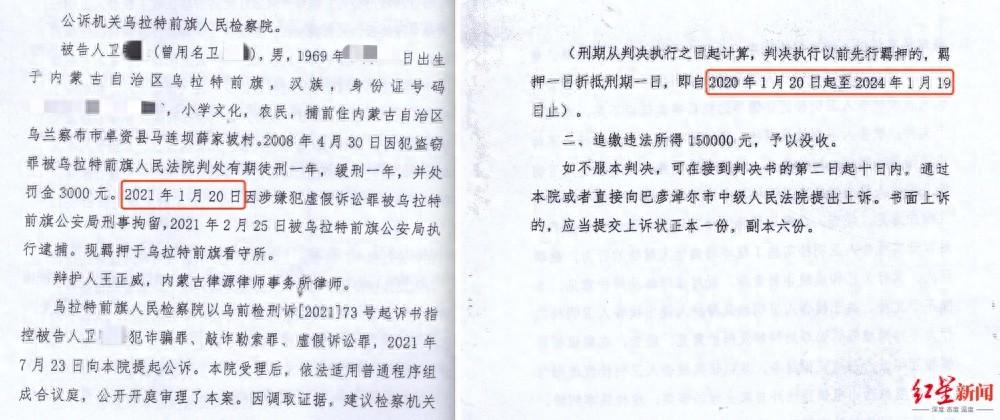

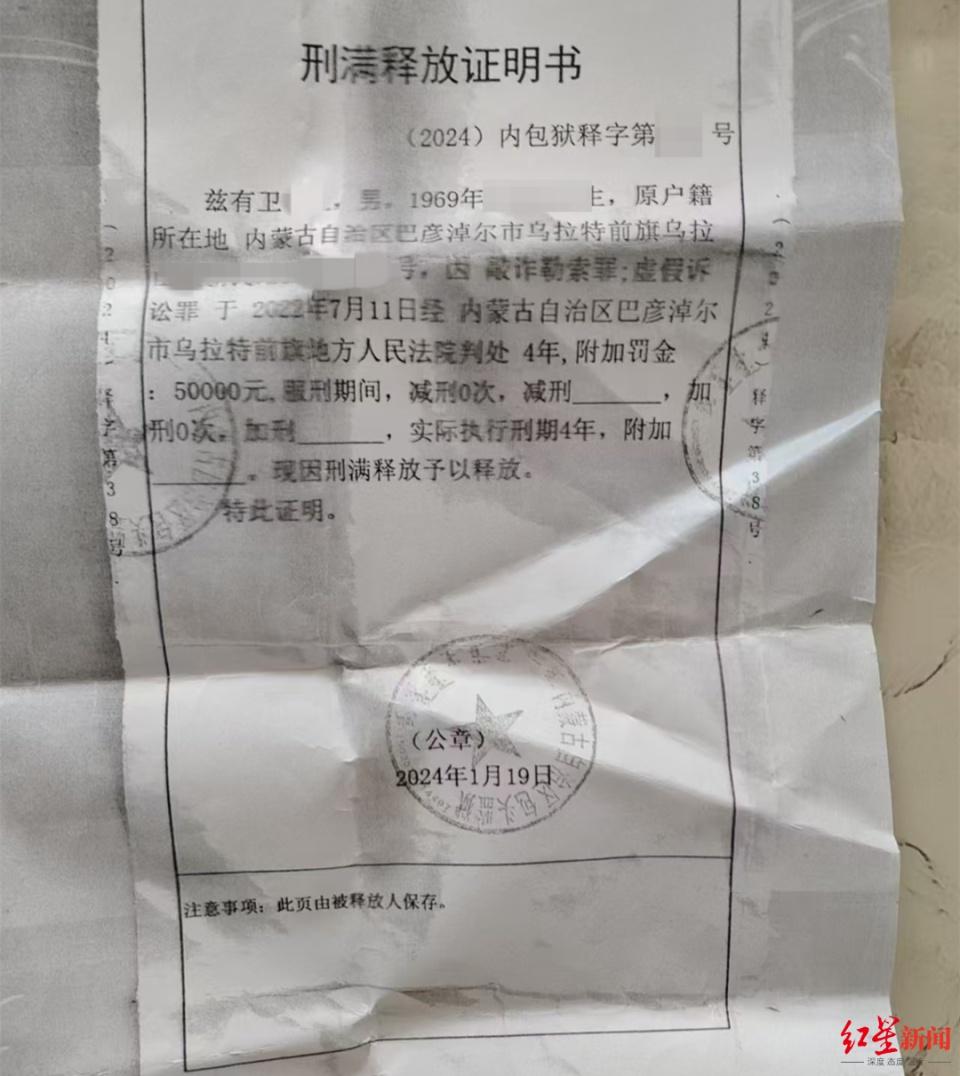

2022年,内蒙古乌拉特前旗法院以敲诈勒索罪和虚假诉讼罪对卫某某作出有期徒刑4年的判决。卫某某自2021年1月起被刑事拘留,其刑期应自该月起始计算。然而,判决书中却将刑期起始日期误写为2020年1月,导致刑期实际缩短了整整一年。原本预定于2025年1月19日释放的卫某某,最终于2024年1月19日提前出狱。

法院的这一失误极其严重。刑期的准确计算直接关联到司法的严肃性与公正性,哪怕是细微的误差,都可能对囚犯的自由期限产生重大影响。这一错误不仅可能干扰卫某某对自身罪行的认知和改正过程,同时也可能损害公众对法律的信任。

卫某某家属的诉求

卫某某家属对事件处理提出了具体要求。他们期望卫某某的刑期能至2025年1月19日,以此确保法律判决的一致性。同时,家属要求法院以书面形式道歉,以减轻错误对他们心理造成的伤害。此外,家属还希望法院承担起责任,对事件给家庭带来的影响负责,包括因事件导致的社会舆论压力和精神损害等。这些诉求体现了家属对司法公正的期待以及对自身权益的坚持。

家属的诉求并非无理取闹。司法失误发生时,家属有权要求得到适当的补救。这一点间接表明,一个公正的判决对于家庭及其他相关方面具有重大影响。

事件审查与处理情况

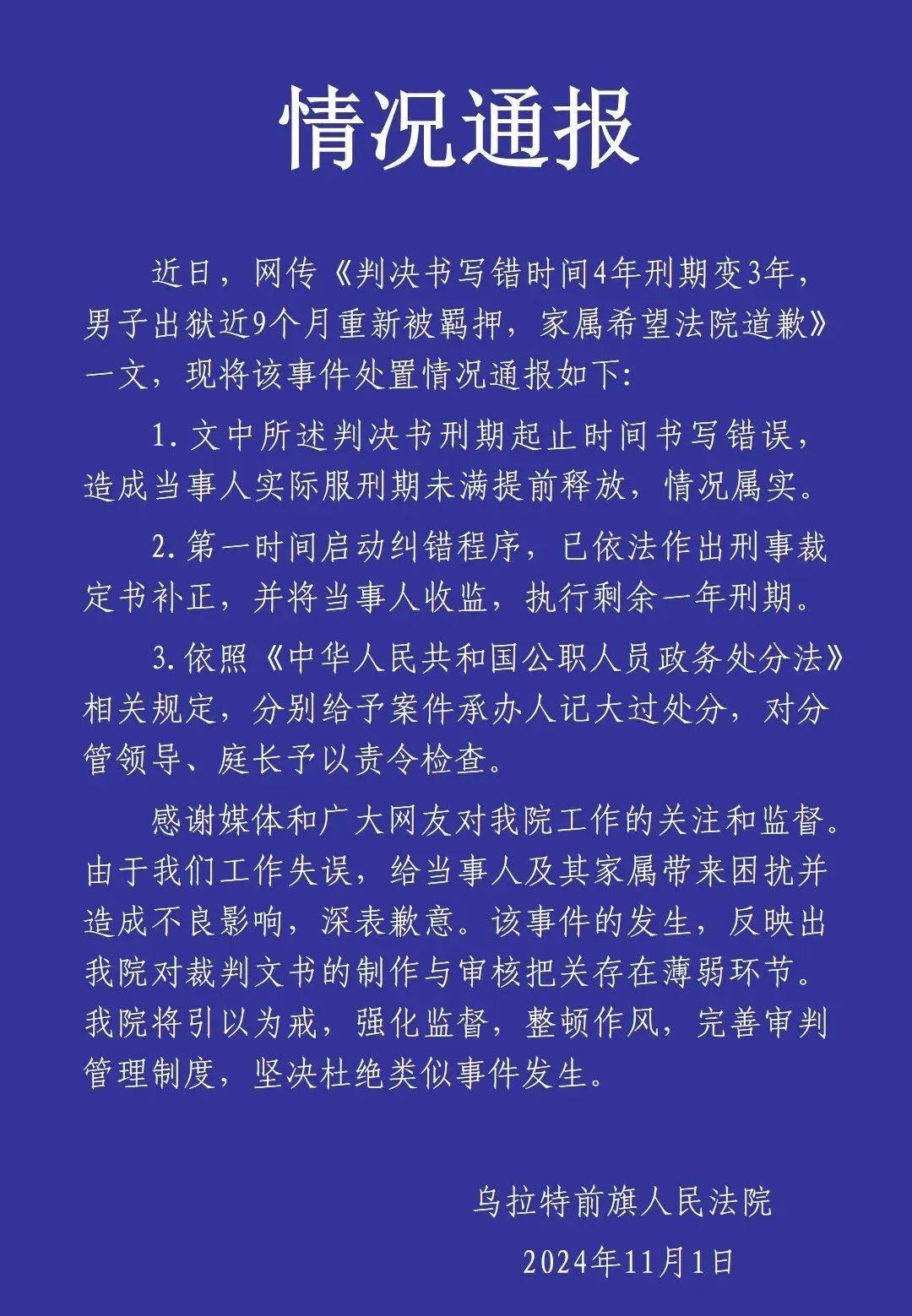

11月1日,乌拉特前旗人民法院官方微博发布了一则通报。通报中首先确认了网络上有关刑期起止时间记录错误,导致当事人被提前释放的信息为真实情况。法院能够直面错误,这一点至关重要,它是确保司法公正的基础。紧接着,法院迅速启动了纠错流程,依照法律程序作出了刑事裁定书的更正,并将卫某某重新收监执行剩余的1年刑期。法院这种快速纠正错误的做法值得赞扬。

然而,该事件亦揭示了法院内部审批及审核体系可能存在的缺陷。判决书中竟出现刑期时间错误,此现象表明相关人员的工作流程是否符合规范,亟需进行深入审查。

人员责任追究

通报中明确指出,依据相关规定,对案件承办人实施记大过处分,同时责令分管领导及庭长进行检查。此类处罚彰显了失误必须承担后果的原则,反映了法院内部监督与问责机制的有效运行。然而,这样的处分能否充分弥补此次事件带来的影响,仍是一个值得深思的问题。

案件承办人若遭受记大过处分,其职业生涯可能受到波及。分管领导和庭长下达的责令检查,促使他们对工作管理和审查给予更多关注。然而,从维护司法系统公信力的角度出发,对这类处罚的合理性和有效性仍需进一步深入探讨。

事件的社会影响

卫某某及其家人并非此事件的唯一受影响者,社会公众对司法系统的信任亦遭受波及。判决书中的错误,在公众眼中可能暗示着司法程序的疏漏。公正作为司法的核心价值,一旦判决书出现此类显著失误,公众对自身在司法程序中权益的保障难免产生疑虑。

法院在及时通报及纠正错误的过程中,体现了其自我纠错的能力。然而,在恢复公众信任这一方面,或许还需采取更多措施。例如,增强审判流程的公开性,以及提升工作人员的专业技能培训。

事件的反思

该事件促使我们深入思考司法程序的完整性。在司法审判的全过程中,每一个步骤均需进行周密的审查,这包括从案件审理的初始阶段直至最终判决书的撰写。对于刑期等至关重要的信息,必须进行反复核对。

此举亦向其他法院发出了警示。必须重视对工作人员职业素养与责任感的培育。乌拉特前旗法院事件是否能让其他法院引以为戒?这无疑是一个值得我们深思与讨论的议题。我们期待着大家踊跃发表评论、点赞,并广泛传播对本文的观点。