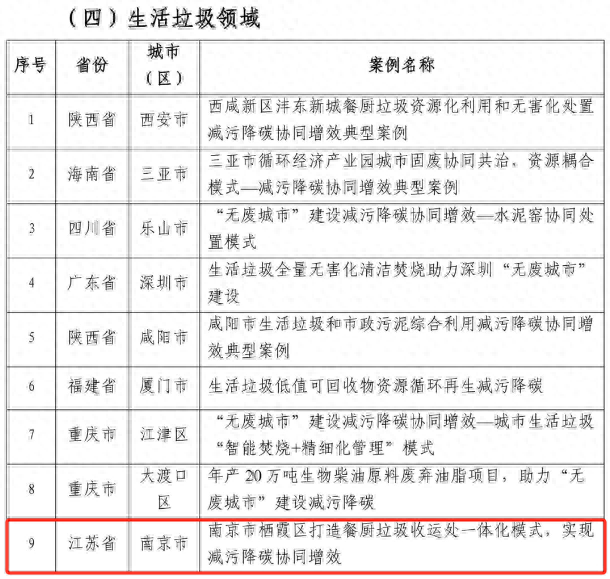

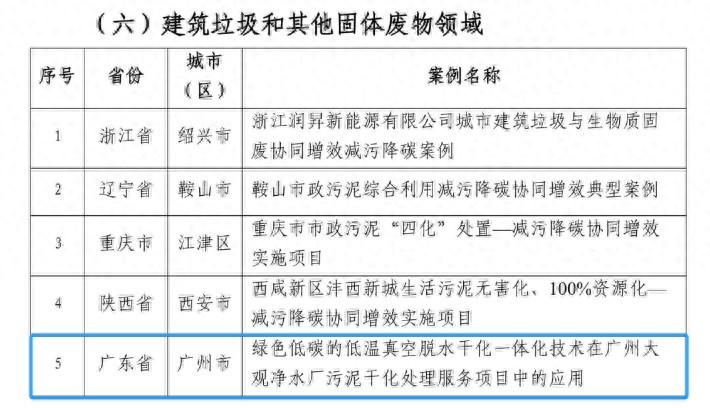

“无废城市”理念在城市发展领域备受关注,近期,巴塞尔公约亚太区域中心发布了2023年度“无废城市”在减污和降碳方面实现协同效应的典型案例推荐名单。该名单一经公布,便引起了广泛关注。其中,全国共有来自6个不同领域的36个案例成功入选,脱颖而出。

天河区的入选背景

天河区在名单中表现优异。该区位于广州市,并辐射至广东省,在“无废城市”建设方面积极寻求创新路径。2023年,在全国范围内进行的评选中,天河区推荐的案例成为广州市的唯一代表,并在建筑垃圾及固体废物处理领域,成为全省唯一入选的案例。天河区近年来持续专注于固体废物管理相关事务。比如,在多个领域积极采取措施,推动固体废物源头减量等任务,并在“无废机关”、“无废文商旅综合体”等多个方面取得了显著成果。在此背景下,天河区的案例入选显得顺理成章。

天河区的发展战略持续秉持绿色全面转型的核心理念,这一理念已渗透至各个行业领域。无论是公共领域的机关单位,还是商业服务的文商旅行业,亦或是教育机构的学校、农业生产的农场,以及普通企业乃至工厂,众多不同性质的主体均致力于实现“无废”目标。这一共同追求,为其在全国范围内的脱颖而出,打下了坚实的群众基础和行业支持。

大观净水厂独特之处

广州市净水有限公司的大观分公司具有特殊性。在天河区的众多“无废细胞”中,该公司堪称“无废工厂”的杰出代表之一。在污泥处理领域,它拥有独特的技术方法。从传统工艺的角度来看,目前净水厂普遍采用的板框压滤机和叠螺压滤机在处理污泥方面存在一定不足。这些设备处理后的污泥含水率仍高达60%至80%,高含水率的污泥不仅后期处理难度大,而且容易引发环境问题。

大观净水厂通过BOT模式进行建设和运营,并引入了低温真空脱水干化一体化技术。该技术依据物理原理,将压滤脱水和真空干化相结合,有效将污泥的含水率从97%降至30%至40%。此举显著减少了污泥的总量,并在运输过程中实施了环保措施。例如,采用全封闭车辆将污泥运送至发电厂、水泥厂等地,确保了污泥的无害化处理及资源化再利用。

创新技术减排效果显著

大观净水厂在污泥处理减量化领域取得了显著成效,同时在碳排放减少方面亦表现出色。作为一所以地下为安置的净水设施,其能源供应方式存在一定的局限性。过去,该厂使用传统的电热水锅炉来加热至85℃,这一过程不仅能耗巨大,而且碳排放量也较高。对于秉持绿色转型理念的企业而言,这无疑是一个亟待解决的问题。

天河区指导采用水源热泵技术,该技术将净化后的中水转化为热量,用于污泥干化。此举不仅扩大了中水的使用范围,实现了资源的再利用和能源的再开发;同时,显著降低了运营成本、能耗和碳排放。据具体数据,处理每吨含水量80%的污泥可减少约190公斤的碳排放,若按设计负荷运行,每日可减少31.2吨碳排放。这些数据直观地反映了其在减污降碳协同增效方面取得的显著成果。

案例在区域中的示范价值

该案例在区域内具有显著示范效应。以天河区为例,大观净水厂的成功实施,标志着该区在“无废工厂”推广方面树立了典范。其他工厂可借鉴其技术应用与模式创新,获取宝贵经验。

广州市的视角下,这一案例更显示范价值。对广州市内其他面临污泥处理挑战的净水厂及类似企业而言,大观净水厂的经验在设备工艺的优化、污泥的后续处理以及资源循环利用等方面,提供了宝贵的借鉴。同时,这一做法亦有助于广州市在推进“无废城市”建设过程中,朝着更加高效、环保、经济的方向发展。

对全国的借鉴意义

在全国范围内,该案例具有不容忽视的参考意义。当前,众多我国城市正致力于“无废城市”的建设实践。天河区在这一案例中,针对污泥处理这一特定领域,提供了有效的解决方案。特别是在高含水率污泥处理的技术创新方面,以及同步推进减污与降碳的思路上,表现尤为突出。

北方部分工业城市在污泥处理方面,普遍存在含水量高、难以有效处理的难题,同时,正处于转型期的城市对减污降碳的协同需求尤为迫切。天河区大观净水厂的成功案例,其经验完全可依据当地具体情况进行适当调整后推广,此举将助力全国其他城市加速推进“无废城市”的建设进程。

未来发展的展望

天河区及大观净水厂虽已取得进展,但发展空间仍大。大观净水厂未来是否将深化技术革新,降低污泥含水率或提升能源循环利用效率?天河区能否涌现更多类似大观净水厂的“无废细胞”典范?广州市乃至全国其他城市能否借鉴成功经验,在“无废城市”建设中实现更多实质性突破?这些问题均值得关注。期待这一典型案例能激发更多地区探索“无废城市”建设,并欢迎读者留言点赞,分享个人见解。