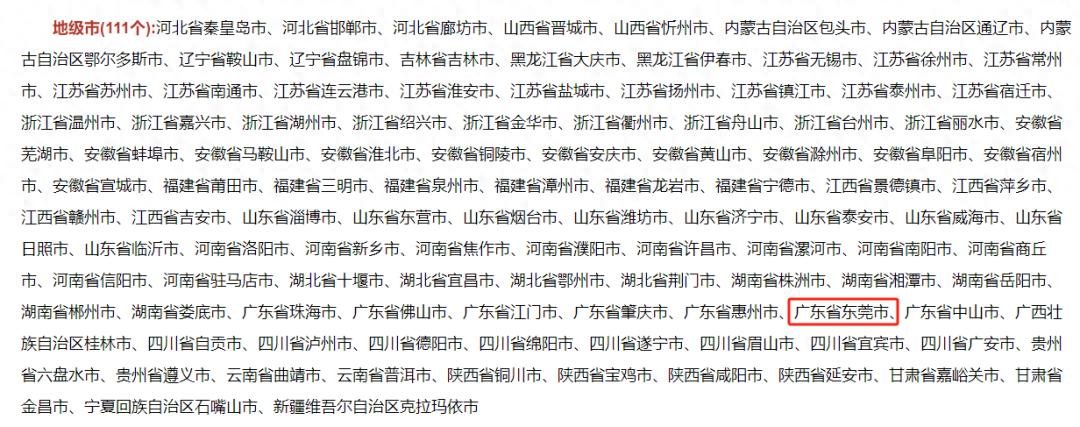

近期,海南藏族自治州畜牧业领域呈现多样新进展。特别是贵南县森多镇股份经济合作联合总社推动的牦牛品种改良工程,为传统畜牧业向现代化转型增添了一抹亮色。这一举措背后,实则反映了海南州在长期畜牧业发展过程中所进行的探索与变革。

自然优势奠定产业基础

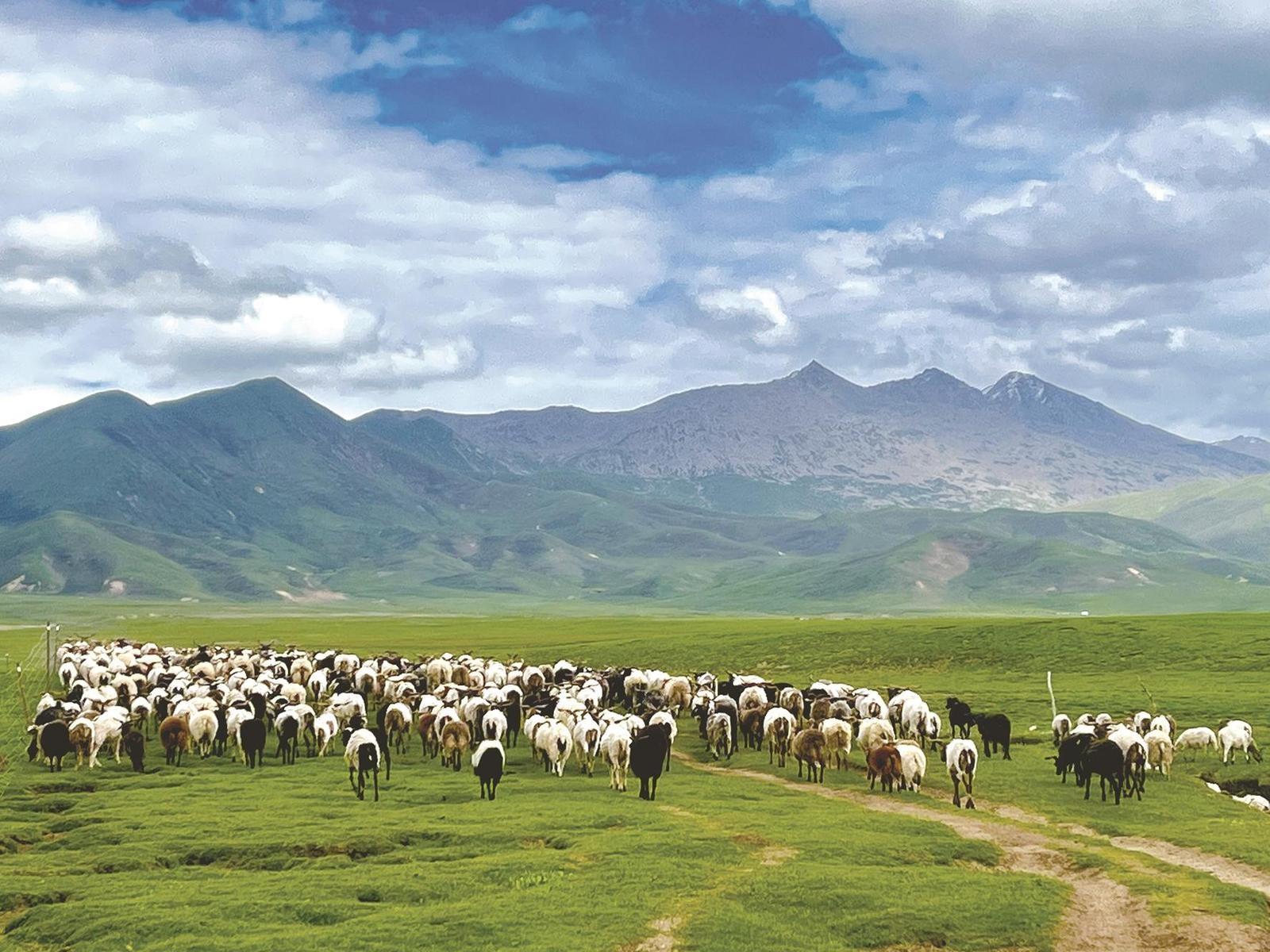

海南州生态环境纯净,草场辽阔,牲畜种类繁多。这些优势使其成为青海省关键的畜产品生产区,同时也是全国独一无二的生态畜牧业可持续发展示范区。该地区优越的自然条件,包括地理位置和气候因素,为畜牧业的发展提供了肥沃的土壤,确保了畜牧产业规模和品种的多样性。在这片土地之上,牲畜全年均可获得充足的饲料,适宜的海拔和气候条件也促进了多种珍稀牲畜品种的繁衍。

据数据统计,该区域依托的畜牧业资源构成了其发展的稳固基础。在现代农业畜牧业观念兴起之前,该地区便依托自然恩赐,悄然进行了畜牧业的原始积累。当地养殖的牦牛、藏羊等牲畜种类繁多,且畜产品外销量同样显著。

旧模式下的发展瓶颈

草原畜牧业迅猛发展,草畜矛盾随之日益显著。贵南县农牧业生产过去主要依赖自然条件,以粮食种植和牲畜饲养为主。数十年前,该地区发展模式缺乏长远规划和现代管理思想,导致土地产出与畜牧规模不成比例,过度依赖草场资源的传统畜牧方式逐渐难以维持。

数据显示,彼时农业与牧业活动引发了草原生态的恶化,同时,牧民的经济收入增长遭遇了停滞。伴随人口的膨胀与对畜产品需求的上扬,传统的养殖方式已无法满足可持续发展的需求。牛羊数量的攀升并未伴随着相应场地和管理手段的升级,进而导致了植被的破坏,草畜之间的矛盾愈发尖锐,这一状况亟待得到有效解决。

探索转型之路

贵南县为突破草畜平衡与畜牧业发展的制约,历经多年不断探索。在此期间,该县实施了包括牧民定居点建设、草地围栏设置、人工草地种植、棚舍修建、畜群结构优化以及疫病防控等多项措施。通过引导牧民转变生产方式,由游牧转向定居,并推动家庭牧场模式的建立,实现了产业化经营的初步实践。这些举措逐步形成了新的畜牧产业架构。

在牧民定居问题上,当地政府精心挑选了适宜地点设立集中居住区,并配备了完备的水电和医疗等基础设施。针对畜群结构优化,依据草场承载能力及市场需求的变动,政府实施了减少低效益牲畜养殖、提升高品质牲畜比例的措施,从而显著提升了畜牧业的整体产出效益。

创新发展模式

目前,海南州正探索新的发展路径。通过实施高原“水培牧草”技术,有效降低了天然草场的放牧压力。在专用温控设施内,采用现代种植技术培育牧草,实现了生长周期缩短、产量提升以及品质优化。同时,生态光伏牧场模式将光伏发电、生态保护与生态农业相结合。在太阳能电池板的覆盖下,既可产出清洁能源,又可进行放牧与养殖活动。

此外,农牧民形成了关于保护生态草场的广泛共识。社区通过普及环保知识,并设立奖励机制,激励牧民保护草场。这些举措使牧民深刻意识到生态环境对畜牧业长期发展的重要性,大家齐心协力,共同守护这片绿色的家园。

科技助力畜牧业

“耳标”在此次流程中扮演着至关重要的角色。据青海青晴智能科技有限责任公司的技术总监王晓龙所述,耳标的功能远不止简单的追溯来源,它还具备诸多智能化特性。随着科技企业的融入,海南州的畜牧业正迈向智能化管理的时代。

科技的进步在多个领域得到体现。例如,智能化养殖监控系统能够对牲畜的健康状态及生长环境进行实时监控。凭借这项技术的支持,一旦牲畜出现疾病,能够迅速发现并得到治疗,显著提升了牲畜的存活率和养殖效率,同时,也改善了畜产品的品质。

成果凸显发展潜力

经过连续的探索与实施,海南州实现了阶段性进展。农畜产品加工转化率提升至60.2%,农林牧渔业总产值达到70.7亿元。国家对于海南州的发展成效给予了认可,其耕地保护及土地节约集约化利用措施荣获国务院表彰。共和县荣获国家草原畜牧业转型升级试点县称号,藏羊产业园亦被纳入国家级现代农业产业园名录。

海南州目前正实现高原生态畜牧业的良性循环与持续发展。此成功模式是否可被其他具备相似畜牧业资源的地区借鉴?海南州在畜牧业发展方面的实践与故事,预计将吸引众多人的关注与分享,并有望激发更多深入的讨论。