10月28日下午,虎门司法分局举办了道德大讲堂活动,主题为“每逢佳节倍思亲”。活动中,20名社区矫正对象参与其中。此次活动的核心在于弘扬中华优秀传统文化,并引导矫正对象培养感恩情怀。此举无疑是对特殊群体进行思想教育的一次有益探索。

活动趣味性开场

活动伊始,虎门司法社工精心策划了一场别开生面的“自画像”破冰活动。参与者们通过观察同伴的面部特征,轮流进行绘画,并在画作上留下真挚的祝福。此游戏形式既简单又富有创意。在指定场所,20名矫正对象借此机会消除了彼此的陌生感。在轻松愉快的氛围中,每个人均参与其中,最终获得了一份附有独特祝福的画像,这不仅为后续活动营造了良好的氛围,而且这个开场游戏不仅是为了娱乐,更是精心设计的,旨在帮助矫正对象放松身心,融入集体。

这种开场方式在类似活动中较为罕见。它区别于传统的说教式活动起始,采用互动游戏的形式,促使矫正对象由被动接受转变为主动参与,成为活动组织的一大特色。那么,其他地区的社区矫正活动是否能够参考并采纳这种富有趣味的开场方式?

感恩教育深入开展

司法社工开展了感恩教育活动。他们指导矫正对象回顾与父母相处的细节,使矫正对象深刻感受到父母的关爱。社工引用孟郊的《游子吟》以激发矫正对象的感恩情感。通过经典诗词的启发,社工唤醒了矫正对象对父母养育之恩的深刻认识。此活动将抽象的感恩情感具体化,促使矫正对象铭记父母恩情,进而增强与家庭的联系。

该环节是活动情感高涨的关键阶段。通过回顾日常生活的点滴以及经典诗词的熏陶,能够直接触动矫正对象的内心。这种蕴含丰富文化底蕴的教育手段,究竟能在多大程度上对矫正对象的价值观塑造产生实质性的影响?

原生家庭话题分享

司法社工针对原生家庭对个人成长的影响、如何应对这些影响以及家族精神等方面进行了深入探讨。此举旨在深入剖析社区矫正对象的价值观和思想根源。在分享过程中,矫正对象得以正确认识原生家庭,并更加重视家庭教育。这一过程旨在引导他们从根本层面理解自身的行为模式和性格形成。

现代心理学研究将原生家庭问题作为焦点领域,社会工作者将其应用于社区矫正实践,实现了理论与实践的结合。然而,这种应用对矫正对象在认识自身及家庭关系改善的深度与持久性方面的影响究竟如何,尚需进一步探讨。

家族精神传承倡导

司法社工大力倡导矫正对象传承和发扬家族优良传统。此举旨在通过家族精神的传承,增强矫正对象对家庭和家族的认同感和使命感。此举亦是对弘扬中华优秀传统文化号召的积极响应,从家庭层面的家族精神入手。

家族所拥有的精神财富独具特色,对于矫正对象而言,意识到并延续这种财富具有极其重要的价值。然而,在现实操作中,矫正对象究竟该如何在生活中实际践行家族精神的传承?

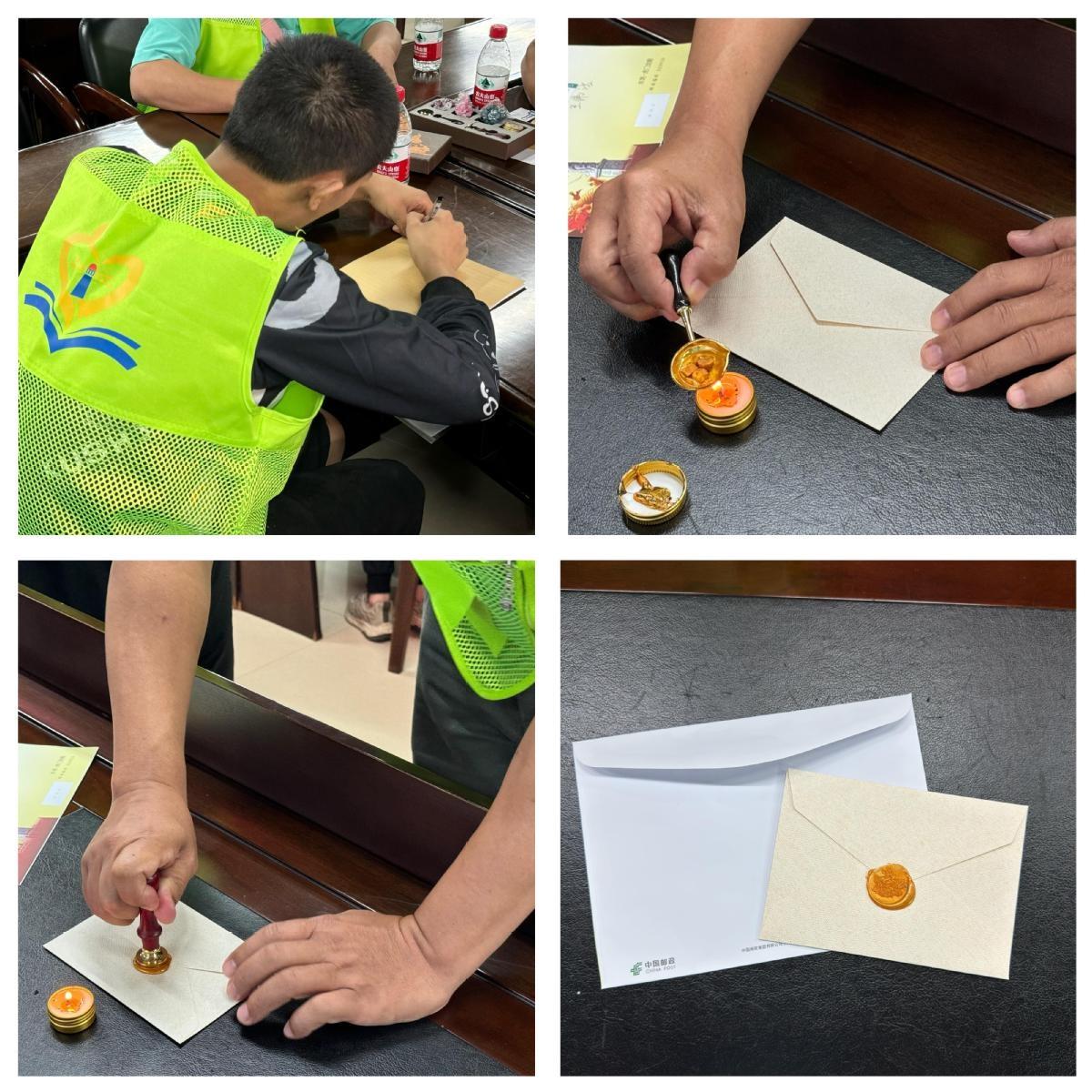

家书传递感恩情

在通信技术高度发展的今天,司法社工机构引导矫正对象向家人写信。矫正对象细致入微地撰写家书,并亲自制作信封,借此传达对家人的感激与怀念。在这一刻,文字的温度得以显现,相较于电子通信,这种传统方式显得更为真挚与深切。

此次活动重返了传统以文字表达情感的途径。矫正对象得以借此机会,静心沉思对家人的情感。这样的文字记录,是否能够持久地作用于矫正对象与家人之间的关系?

活动意义与价值沉淀

虎门镇社区矫正学堂项目中的“道德大讲堂”系列活动包括此次活动。在此活动中,矫正对象得以受到激励,主动与家人交流,以恢复和加强家庭联系。此外,矫正对象在活动中逐步形成了正确的世界观、人生观和价值观,增强了守法意识,并自发地维护社会稳定。这一过程体现了从个人至家庭,再到社会的递进意义。

此类活动对整个社会社区矫正体系起到了一定的示范效应。读者们,您认为此类活动对社区矫正工作的长远发展将产生怎样的影响?期待您的点赞、分享与评论。