社会的边缘地带,存在着一群精神疾病患者及其家庭,他们正默默承受着生活的重压,这成为了社会的一大痛点。他们的处境鲜为人知,却充满了无尽的无奈和辛酸。

患者的自身处境

精神疾病患者常感孤立。例如,徐为可能徘徊街头,遭受幻听的困扰,难以对他人建立信任。他们的内心世界处于混乱之中,行为与思维失去控制。雷玉在病发时会对人恶语相向,迫使家人不得不将他强制送医。沈壮图则因双相情感障碍,病发时会有自伤行为,自身亦承受极大痛苦。他们不仅要忍受疾病的折磨,还需应对社会的不解和异样目光。在街头遭受欺凌,或是被路人鄙夷,他们缺乏必要的社交接纳。

精神疾病患者的日常生活充满变数。由于病情发作难以预测,患者们随时可能面临危机状况。以雷玉为例,若病情复发,其家人可能会考虑更换医院,并认为之前的治疗效果不尽如人意。患者在疾病困扰中奋力挣扎,却往往难以找到摆脱困境的途径。

家人的挣扎与坚持

胡秀苗的家庭是她的精神支柱。自雷玉患上精神分裂症以来,胡秀苗便承担起照顾儿子的重任,自儿子发病之初便未曾间断。即便邻居劝她放弃,建议将儿子送入养老院,她依然坚决拒绝。她不仅全力保护儿子免受欺凌,还承受着大女儿的抱怨,但始终没有放弃对沈壮图,这位患有双相情感障碍的外孙的照顾。

家庭在照看精神疾病患者时面临沉重的负担。以雷玉为例,在其发病期间,其父母不得不费尽周折将他带至医院就诊,这一过程耗费了他们大量的精力。钱月珍的外孙沈壮图入院后,家中仅剩她一人,生活因而显得单调乏味。此外,精神疾病的治疗过程通常较为漫长,家属需长时间承受这种压力。

社会关心的困难

社区正努力关注这些家庭。马建正尝试为这些患者及其家庭提供援助。他通过电话进行回访,然而,一些家庭,如雷玉家,拒绝接受电话回访,他们更需实地关怀。当面对刘淑芳一家时,居委会和民政局的人员试图调查情况,却难以进入家门。他建议沈壮图的外婆让外孙在医院多住以恢复其社会功能,但这一建议也遭遇了家庭内部观念的障碍。

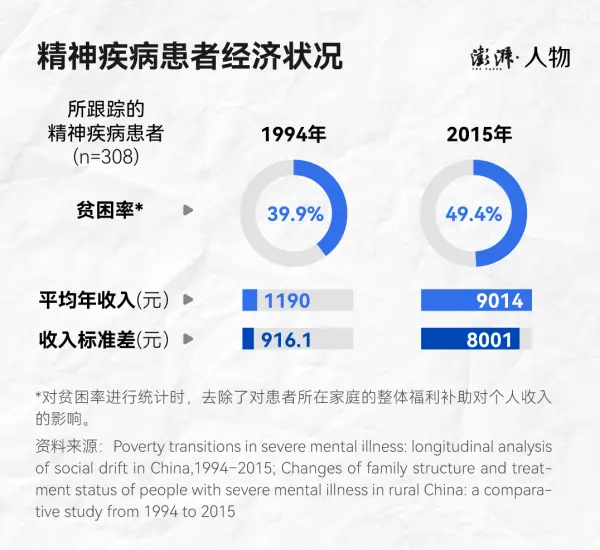

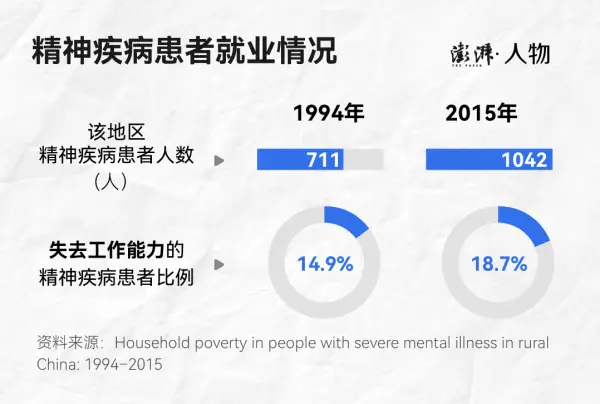

在社会整体上,对精神疾病患者的认知和关怀不足。众多患者及其家庭仍处于孤立无援的状态,缺乏足够的外界援助。根据当地统计数据,1994年时,不到十分之一的患者缺乏照顾者,而到了2015年,这一比例上升至16.1%,反映出有更多患者遭受家庭忽视或无法得到妥善照护。

家人观念的阻碍

部分家庭对患者的治疗持有不利观念。刘淑芳坚称女儿胡敏并非患有精神疾病,即便儿子及丈夫生前均曾提及此事。她认为女儿在卫生间中的状态是痛苦的,更愿意与女儿共同生活,而未考虑接受治疗。此外,胡敏的家属在为其求医时选择自费,不愿留下医保记录,且未按照规定规律复诊。此类观念导致患者病情未能得到及时、正确的治疗与控制。

诸多家庭中存在类似错误观念。这些观念可能源于关爱或其他动机,但家人在处理患者康复问题时,常未从长远角度考虑,仅着眼于短期症状,致使患者错失了更佳的治疗机会。

患者面临的社会歧视

社会对精神疾病患者存在歧视现象。雷玉在遭遇争执与欺凌时,其母亲称其患病以解释其未受身体伤害。此情形反映出社会对这一群体持有偏见,认为他们可能引发麻烦。沈壮图在医院食堂因迟到而抱怨无饭可吃,这间接表明医院在管理此类患者时可能缺乏人性化关怀。

这种社会歧视使得患者的生存空间进一步受限。他们不仅要与内心的疾病抗争,同时亦需时刻提防来自外界的冷漠目光及不公正待遇。

呼吁对精神疾病患者的重视

应当充分关注这些患者及其家庭所面临的困境。家庭内部需更新观念,更加重视患者的健康需求。社会各界应增强对此类群体的关注,为像马建这样的工作者提供更多资源和支持。同时,医院和社区等机构亦需提升对精神疾病患者服务的质量。

值得关注的是,我们作为社会成员,应当思考如何为身边的精神疾病患者及其家庭提供帮助。期待大家积极参与评论、点赞及转发,以扩大对该群体困境的关注度。