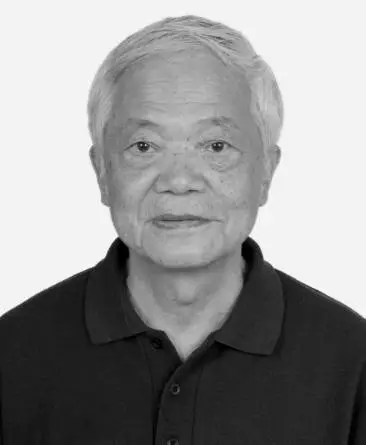

近日,一则令人悲痛的消息传出。澎湃新闻记者从相关部门了解到,国际宇航科学院院士,航天科工四院十七所前任所长陈世年,于10月26日6点46分在航天中心医院因疾病治疗无效离世,享年91岁。陈世年院士的逝世,是我国航天科研领域的巨大损失。

陈世年院士生平成就

陈世年曾担任我国航天重要型号的总设计师。在其职业生涯中,他始终坚持求真务实,全身心投入科研事业。他敢于创新,在科研遇到难题时,总能积极寻求解决方案。此外,他乐于教导他人,不厌其烦地将自己的知识和经验传授给年轻一代。正因为这些卓越的成就,他多次荣获航天劳动模范、有突出贡献的老专家等荣誉,为我国国防事业的发展做出了巨大贡献。他长期隐姓埋名,默默地为我国导弹事业的发展作出了卓越贡献,并在岗位上践行着航天精神。

他的人生观是在职业生涯中逐步形成的。根据清华大学新闻网2013年的报道,他曾担任电机系辅导员,这段经历促使他确立了以国家贡献为己任的人生观。即便在耄耋之年,他依然对那段时光怀有深深的怀念。这种情感反映了他对自身职业生涯的深厚热爱与深切缅怀。

十七所发展历程开端

1968年2月,历史的长河回溯至彼时,众多科技工作者汇聚于北京西城区木樨地,共同创立了中国航天科工四院十七所。彼时的目标清晰明确,即投身于国家急需的固体导弹控制系统研发。自此,十七所踏上了“服务国防,铸剑长空”的伟大征程。这一起点昭示了十七所在我国航天与国防领域的重要地位,并吸引了众多人才纷至沓来。

当年组建的事实表明,我国在60年代末便深刻认识到航天与国防领域的战略意义,并投入大量资源成立了专门的科研团队。这一决策展现了国家在战略规划上的远见卓识,并标志着我国航天和国防事业发展的关键开端。

十七所阅兵成果展示

自半个世纪以来,十七所在航天领域取得的成就熠熠生辉。1984年、1999年、2009年国庆大阅兵上,该所主导研发的我国重要武器装备吸引了广泛关注。在近年来的“九三阅兵”和“朱日和阅兵”中,十七所精心打造的实战化强国重器,持续彰显我国装备建设的崭新高度。这些成果充分展现了十七所在航天科技研发领域的持续进步,同时也标志着我国航天实力在国际舞台上的稳步上升。

这些成就非一日之功,背后汇聚了数代航天人的辛勤耕耘,他们夜以继日地攻克难关,并投入了庞大的人力、物力和财力。这些成果不仅展现了我国强大的军事力量,也象征着我国在国际舞台上地位的持续上升。

十七所的发展价值观

在十七所内部,陈德仁、陈世年、栾恩杰等老一代航天科学家,传承着他们的精神财富。他们秉持“国家利益至上”的核心信念。在此信念的指引下,十七所与“科技强军”紧密相连,与“航天报国”并肩前行。这一信念同样鼓舞着每一位科研工作者,激励他们为实现“民族复兴”的伟大目标不懈努力,贡献力量。

十七所的持续发展得益于这种价值观的传承,这是其精神动力的核心所在。这种价值观赋予科研人员以使命,确保他们在科研道路上的坚定,避免迷失,并激励他们坚定不移地投身于维护国家利益的伟大事业。

人民日报对十七所的报道

2018年2月13日,《人民日报》刊登了一篇题为“铸大国利器促军民融合——中国航天科工四院十七所50年发展纪实”的文章。该文从多个角度详细阐述了十七所五十年的发展历程与取得的成就。文章内容涵盖服务国防、技术发展、军民融合以及文化传承等多个方面。此举是对十七所所取得成就的一次全面总结和高度评价。

《人民日报》的报道不仅揭示了十七所取得的显著成就,还向公众展示了我国在航天国防领域军民融合及文化传承等方面所取得的多元化成果及其背后的故事。凭借《人民日报》强大的传播力,十七所的知名度亦随之显著提高。

承载的意义与未来的展望

陈世年院士的离世令人哀痛,然而,他所做的贡献将永载史册。十七所在过去多年里取得的成就预示着我国航天事业的辉煌前景。尽管如此,航天事业的发展道路依然漫长。在此,向读者提出一个问题:陈世年院士离世之后,我们应如何更好地传承和发扬航天精神,确保十七所乃至我国航天事业能够持续稳健发展?我们期待读者的积极参与和评论,同时也欢迎点赞与分享这篇文章。