近期,余华英拐卖儿童案再审一审的判决结果受到社会各界的广泛关注。审理结果与庭审前公众普遍预期一致,最终判决死刑。这一判决结果赢得了广泛赞誉,充分展现了我国法律对拐卖儿童等严重犯罪行为坚决不宽容的坚定态度。

案件回顾

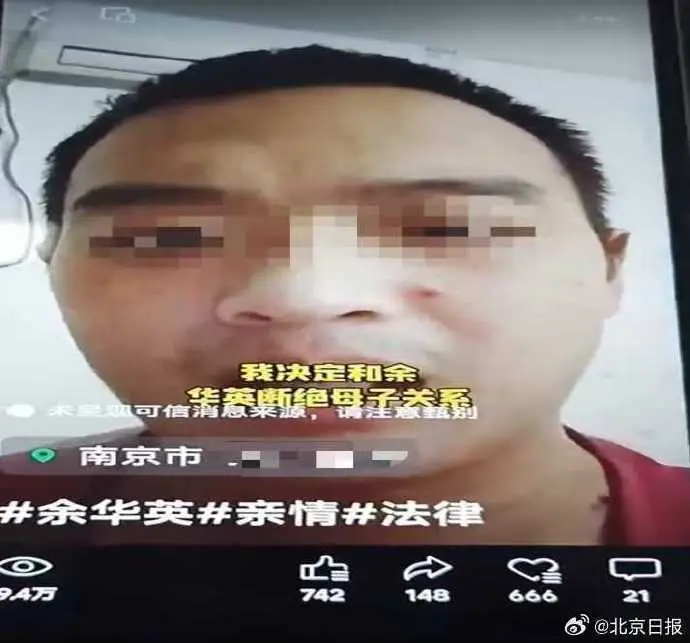

10月25日,贵州省贵阳市中级人民法院对余华英作出裁决。她因犯拐卖儿童罪被判处死刑,并永久剥夺政治权利,同时其所有个人财产被没收。特别指出的是,这并非余华英首次面临死刑判决,这已是她的第二次。在二审过程中,法院揭露了未被追究的犯罪事实,随后,贵州省高级人民法院决定将案件退回重审。之后,贵阳市人民检察院补充了起诉内容,指控余华英拐卖了包括李某在内的6名儿童。

10月11日,贵阳中级人民法院启动了该案的重新审理并公开开庭。在审理过程中,法院查明,自1993年至2003年,涉案人员与他人共谋拐卖儿童,受害者多达17名。这一数字令人震惊,同时也揭示了众多家庭因拐卖儿童而遭受的破裂和难以言说的痛苦。

拐卖导致的悲剧

余华英的行为所造成的悲剧令人震惊。在长达十年的期间,她为了个人利益,拐卖了17名无辜儿童。这一恶劣行径,直接导致了12个家庭遭受了骨肉分离的痛苦,家庭结构遭到了严重的破坏。被拐儿童的生活发生了巨大的转变,他们与亲人无法相拥,家长们承受着无法言喻的痛苦。有些家长因无法承受失去孩子的悲痛,过早地离开了人世,这无疑是人间最悲惨的悲剧。失去孩子的家庭,生活失去了依靠,他们在痛苦与寻找中挣扎,其悲惨境遇让人不忍直视。

拐卖儿童的罪行极其恶劣。此行为严重侵蚀了家庭伦理的根基,不仅对被拐儿童及其家庭造成了深重伤害,而且对人际间最基本的信任纽带造成了巨大冲击,进而威胁到了社会稳定的基础。

法律服务于正义

我国法律规定,拐卖儿童行为须遭受严惩。司法实践中,最重的刑罚可至死刑。实际案例显示,此类犯罪并不罕见。这一现象表明,法律持续努力保护公民权益,特别是对易受伤害的儿童群体提供特殊保护。余华英的犯罪事实清楚,涉及儿童众多,持续时间长。其行为造成了恶劣的社会影响,态度强硬,拒不悔改。这些情况均符合法律严惩标准,故对其的判决完全依据法律执行。

在诉讼的各个阶段,包括一审、二审,以及目前的再审一审,每一步都严格依照法律规定进行,体现了极高的法律合规性。这一情况同样证明了司法的公正性,确保了犯罪者难以规避法律的惩处。

主刑附加刑全“顶配”

本次裁决以死刑作为核心刑罚,并同步剥夺其终身政治权利,同时实施没收其所有个人财产。这一判决形式展现了主刑与附加刑的同步提升,达到了最高刑罚标准。从这一裁决中,可以清晰地看出司法机关对余华英所犯罪行的严厉谴责态度。这种严厉的惩处不仅是对余华英等犯罪行为的坚决打击,也是对法律权威的坚定捍卫。

刑罚的判定完全依据她的犯罪事实。考虑到她犯有拐卖17名儿童的重罪及其所引发的严重后果,唯有实施严厉的刑罚,才能充分体现法律的公正性。

案件后续走向

尽管一审和再审的判决已经公布,但此案尚未完全终结。在庭审过程中,余华英明确表示了上诉的意愿,据此推测,案件将进入二审程序,甚至可能面临复核。所有后续的程序都将严格按照法律的规定进行执行。

各程序均得到严格执行,以保证案件审理的公正性和准确性。此举亦显示出,该案件将受到社会各界的密切关注。公众期待审理过程保持透明,并严格遵循公正原则,确保完全符合相关法律法规。

受害者家庭的未来

判决虽为受害者及其家庭带来了心理上的慰藉,但他们所遭受的伤害依然深刻。在如此创伤面前,这些家庭如何开展心理康复?如何恢复到正常生活?这不仅需要他们自身的努力调整,更迫切需要社会各界的关注与支持。

社会各界需加大支持力度,涵盖心理关怀与经济援助。众人应齐心协力,帮助受害者家庭走出困境。我国正努力实现“天下无拐”的美好愿景,对犯罪分子的惩处,每一步都是向该目标靠近。关于如何更高效地帮助受害者家庭,您的看法如何?