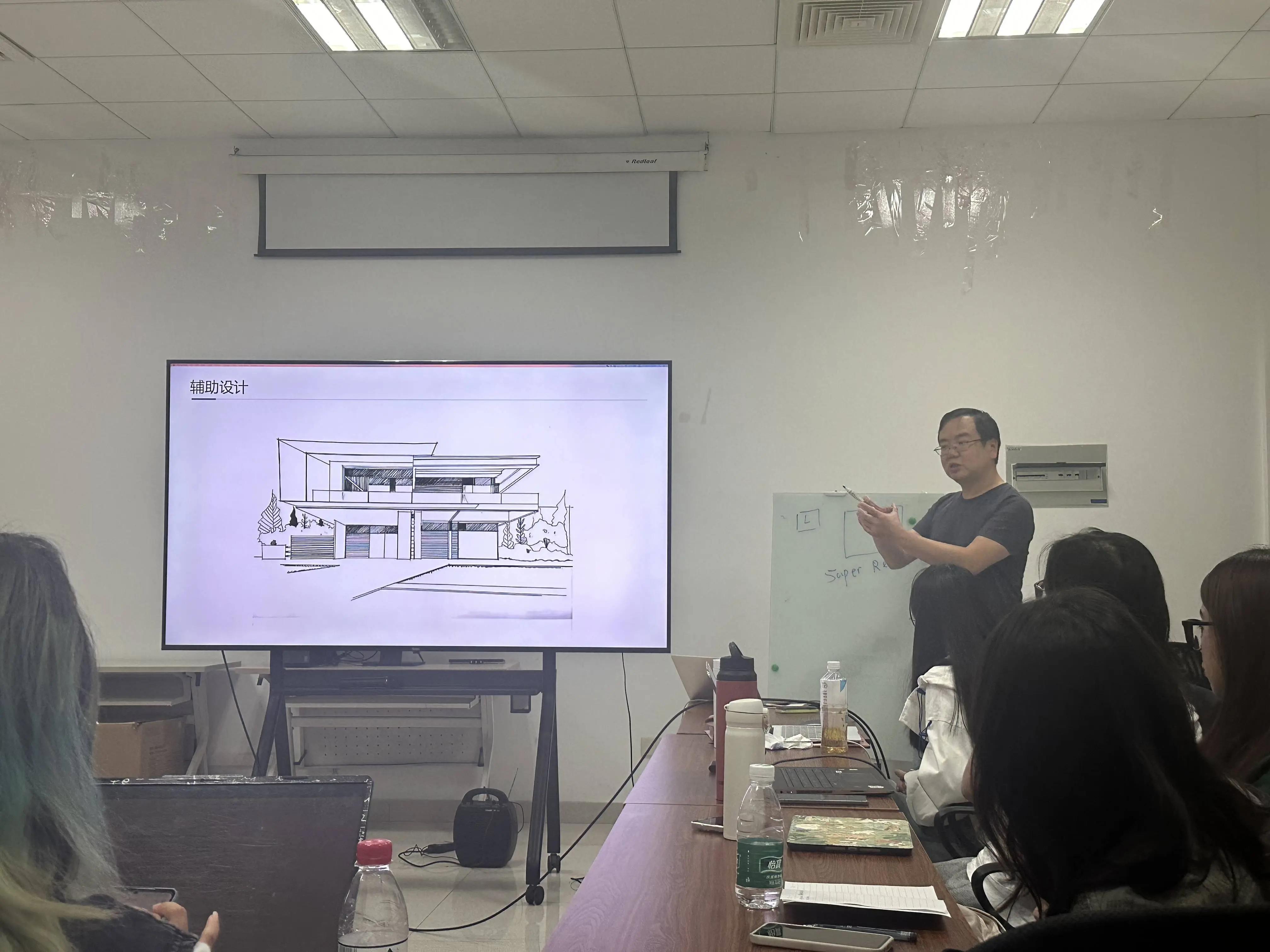

在复旦大学校内,《AI考古》课程正热烈展开。计算机科学学院的金城教授与学生们共同挖掘AI技术在图像生成领域的潜力。同时,教授还提出了互动问题。这一教学场景生动展现了AI与传统学科融合教育的现状,值得关注。

AI在考古图像处理上的优势

考古领域图像处理中,AI技术展现出卓越的优势。在复旦校园开设的相关课程中,学生们得知,相较于人力,AI在处理效率上更为突出。例如,对于一些复杂的考古图像数据,人工处理往往耗时费力,且容易出现错误,而AI却能迅速且精确地完成这些任务。学生们对此优势有了深刻认识,对AI与考古学的结合前景充满期待,并渴望挖掘其更多的应用潜力。

在考量实际应用价值方面,过去的考古图像分析多依赖于经验丰富的专家进行人工判断,这一过程不仅耗时较长,而且判断标准难以实现完全的量化与统一。相较之下,人工智能通过算法实现了标准的统一化,其在数据处理上的效率显著提升。

金城教授的跨学科理念

金城教授在授课过程中,秉持着独到的教学理念。他亲自参与了壁画数字化修复等前沿工作,并致力于在课堂上运用AI技术,构建考古学与计算机科学之间的沟通桥梁。以他个人实际工作案例为证,他向学生展示了AI技术在文物保护方面的巨大作用。

他寄望于AI技术能够切实地服务于具体业务领域。以博物馆数据的跨区域整合为例,仅凭传统的人力资源,实现规模化操作几乎是不可能的,而借助AI技术则具备了较高的实现可能性。

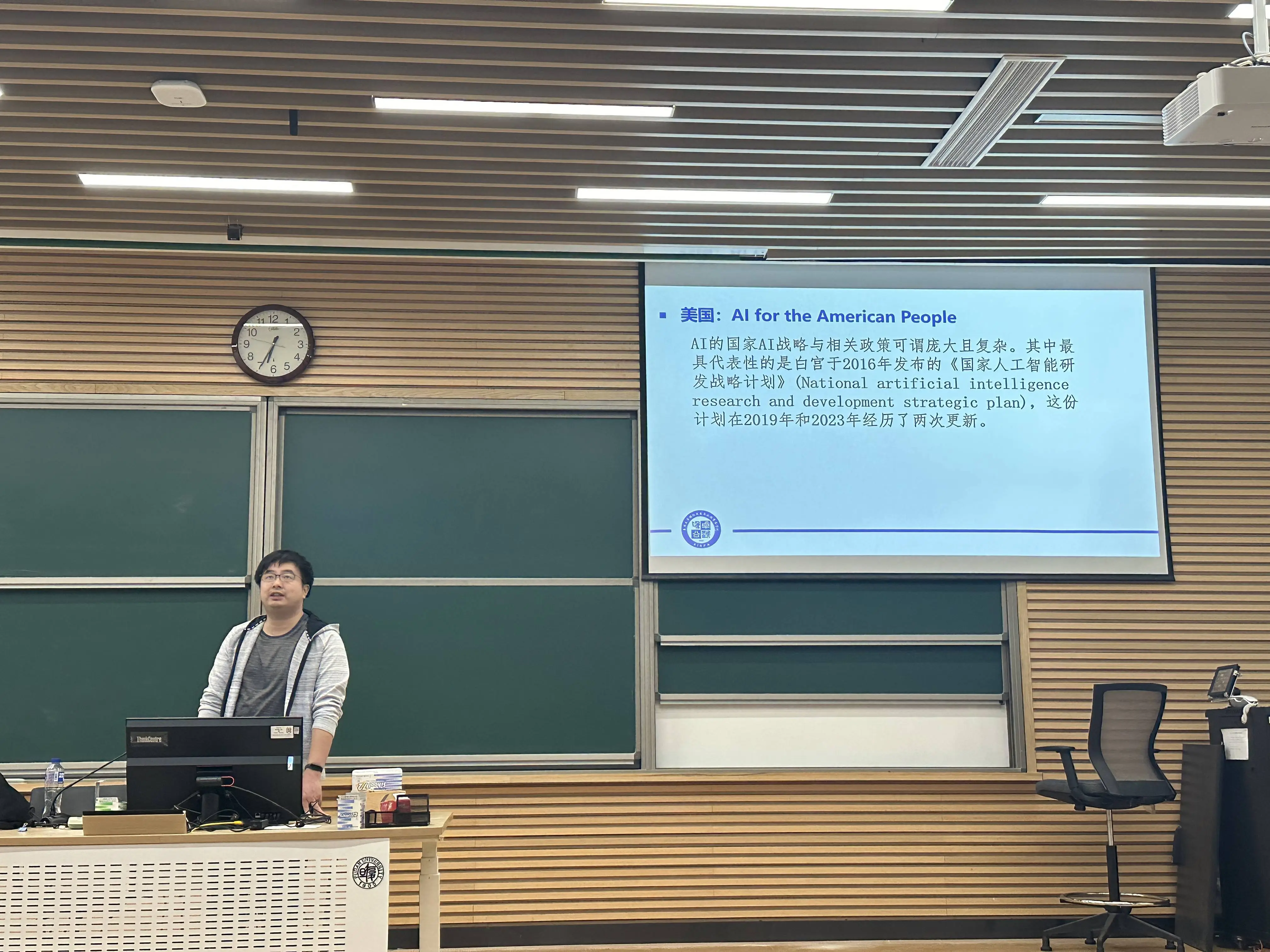

AI与政治学的结合

在AI与政治学交汇的领域,众多同学曾认为二者并无直接联系。然而,就读于大学行政管理专业的郭同学在听完课程后,对这一观点有了全新的认识。以往,老师们在梳理各国AI政策与发展规划时,发现人工智能在国家治理中扮演着优化治理手段的积极作用。

在教学实践中,人们逐渐意识到人工智能在政治学领域的应用并非如想象中那样遥不可及。目前,大语言模型与机器学习技术已逐步融入公共政策制定以及国家治理等关键事务之中。

跨专业授课带来的碰撞

本课程的一大亮点在于其融合式的教学方式。这种形式不受专业和年级的限制,从而激发了众多新颖的思考与观点的碰撞。具备计算机背景的教师能够分享前沿的技术知识,而来自人文社科领域的同学则能提供多样化的思维视角。以算法教学为例,当计算机背景的教师讲解相关内容时,行政管理专业的学生便能结合行政决策等知识,提出独到的见解。

在过去的四周课程中,此类跨学科讨论普遍存在。并非各自为政,而是在寻求共识与差异共存的前提下,大家共同致力于探讨人工智能在多个学科领域的广泛应用及其特定应用。

课程的整体接受度与深度体验

该课程广受好评。面对学生们的不同起点,授课教师亦能灵活应对。金城教授在其授课中融入了AI科技伦理等前沿议题的深入思考,这些内容是他基于个人丰富工作经验提炼而成的。

后续课程将使学生与AI软件进行更深入的互动。此举旨在降低学生对AI的陌生感。例如,尽管许多学生在理论层面似乎对AI有所了解,但在实际操作时却显得手忙脚乱。通过深度接触,学生能够在实际操作中更好地理解AI。

AI课程对学生未来的意义

本堂AI课程对学生未来的影响极为重大。正如张晓栋老师所言,它有助于缓解人文社科学生的焦虑情绪。部分文科学生曾担忧与人工智能脱节,然而,通过这门课程,他们了解到人工智能在政府公共事务等多个领域的广泛应用。

无论是选择继续深造或是步入职场,该课程犹如初次会面的礼物。它助力学生拓宽跨学科的知识领域,为他们的未来规划增添了无限可能。不知您所在的学府是否也设有此类跨学科的课程?诚挚邀请您在评论区留言,点赞,并分享这篇文章。