患者在多个医疗单位接受重复CT检查的情况屡见不鲜,这一现象已广泛引起社会关注。这一流程不仅加重了患者的经济负担,还耗费了他们大量的时间和精力。许多患者对此产生疑问:转院治疗是否真的需要再次进行检查?这种做法不仅加剧了患者的经济和心理压力,降低了就医的满意度,同时也对医疗资源的合理分配和使用效率产生了不利影响。

医院检查结果互认的现状

截至目前,医检互认政策推进取得了一定成效。2022年3月,《医疗机构检查检验结果互认管理办法》正式实施,对相关操作规程进行了详细规定。但不同地区在执行力度上存在差异。有网友指出,部分地区实施进度缓慢,甚至未能有效执行,未能满足公众期待。具体来看,一些病人在接受不同医疗机构治疗时,仍面临检查结果不被认可的问题。这种发展不平衡的状况亟需得到有效改善。

信息互通共享的必要性

信息与资源共享至关重要。对于患者而言,这有助于显著减少不必要的重复检查。比如,当病人在不同医疗机构接受治疗时,若其检查结果被相互承认,就能节省医疗开支和时间成本。从医疗资源利用效率的角度来看,这有助于优化资源配置,减少相同检查的重复进行,从而节省人力和物力资源。反之,信息互通共享的缺失可能会使患者持续遭受困扰,并引发不满情绪。

各地在互认工作上的积极探索

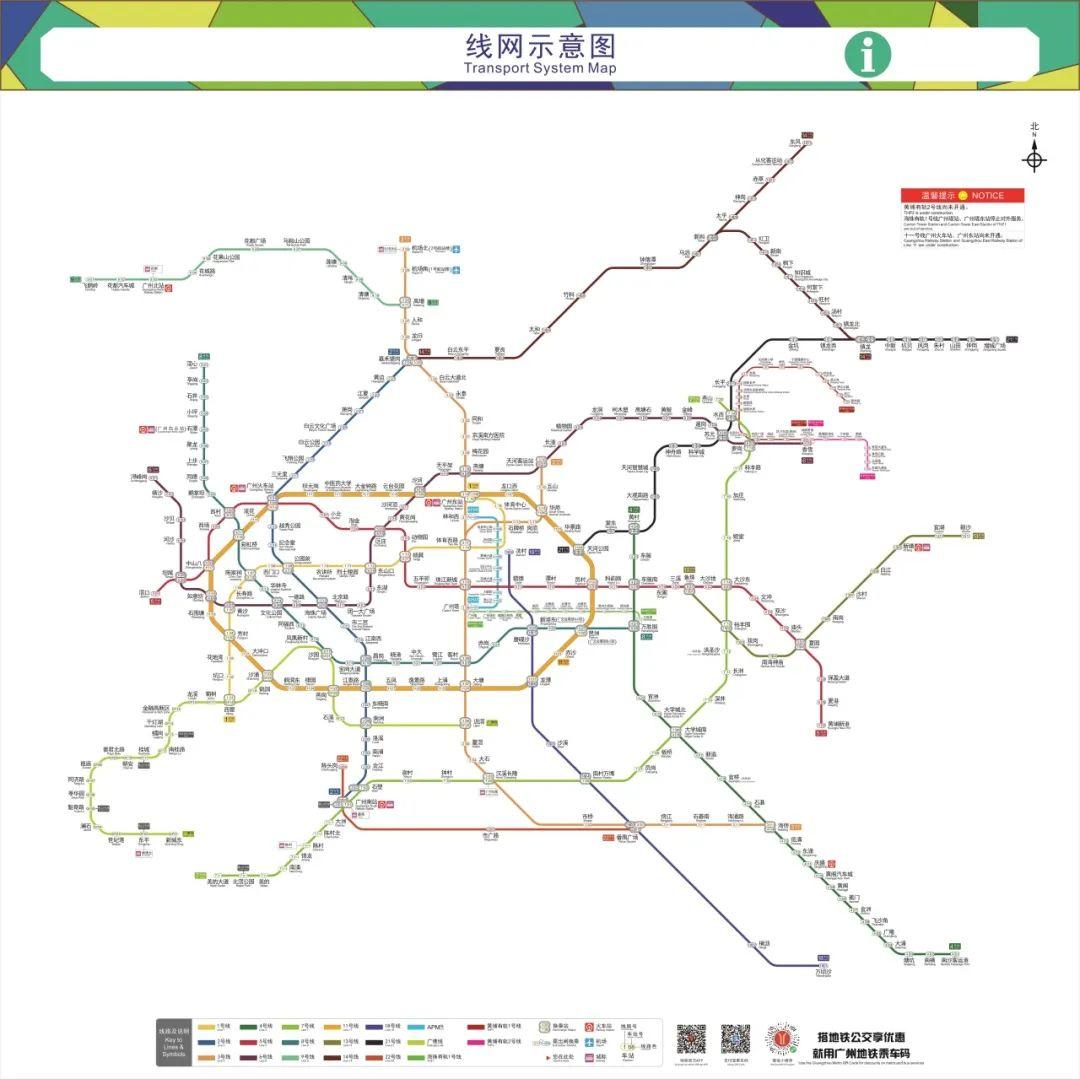

我国多地对检查结果互认制度进行推广。浙江省、福建省、江苏省、甘肃省等地已搭建省级数据平台。其中,广州市已在该市公立医疗机构全面实施检验检查结果互认平台。这些数据平台的建设为检查结果互认提供了技术保障,使部分患者受益。这些举措是针对“医检互认”问题所进行的初步探索及其取得的成果。

解决“不愿”背后的利益问题

不愿互认现象背后,涉及与“以检养医”模式相关的利益纠葛。此现象可能导致部分医院收入下降。《办法》明确强调,互认不应导致预算调整,这有助于缓解医院的担忧。然而,在深化支付方式改革的进程中,仍有众多待挖掘的领域。比如,可以设立更多激励政策,对积极促进互认工作的医院提供额外补贴,以此提高医院的参与积极性。

解决“不敢”背后的责任划分

医生对外院检查结果持谨慎态度,主要担忧是若出现任何问题,责任归属难以界定。在依据外院检查结果进行治疗时,许多医生心中常存疑虑。各地可借鉴先行者的经验,制定详细的指导方针。比如,需明确不同检查结果的责任归属,以及若检查结果在规定有效期内出现问题,责任应由哪一医疗机构承担等。

推进医检互认的呼吁

尽管国家已实施了一系列政策与措施,并在某些地区进行了积极的探索,然而,要在全国范围内实现医疗检验结果的互认,仍面临着诸多挑战。这一任务既漫长又艰巨,迫切需要各方的共同努力。各地需加速推进基础设施建设,合理处理利益分配问题,同时明确责任归属。各位读者,您所在地区的医院在检验结果互认方面取得了哪些进展?欢迎点赞、分享,并在评论区积极参与讨论。