在城市繁华的喧嚣声与校园紧凑的空间里,探索打破传统进行体育活动的途径成为一大热点。温州市建设小学成功开设的街区酷跑课程,提供了一个新颖的解决方案。

酷跑课程的开启

10月21日早上9时,温州市建设小学五马校区约700名学生参与了这场别开生面的酷跑活动。活动从校门起步,沿着打铁巷至五马街,学生们被分为18个班级方阵,每个方阵均由“火炬手”引领。在800米的赛道上,学生们依次经过多个地标性建筑。此次跑步活动并非寻常,它将校园内的体育课搬至了街头。这种创新之处在于打破了传统体育课的场地限制,让学生在运动过程中接触到丰富的文化元素。同时,这也是该校首次在校外尝试如此大规模的体育课程,将整个街区变成了运动场。

这种模式为师生带来了全新的感受,他们不仅在运动中收获了快乐,知识也得到了拓展。可以说,酷跑课程为学校体育教学开辟了新的路径,它超越了校园操场的局限,引领着教学模式的发展。

创意的火炬传递

戚政楠在“五匹马”建筑处率先起跑,揭开了酷跑活动的序幕。在与第二名同学相遇时,他们进行了富有创意的交接,成为活动的一大亮点。18棒火炬传递活动自始至终贯穿其中。在整个过程中,每位同学都积极参与了接力。他们所参与的不只是一次简单的校外体育活动,更是一场充满仪式感的文化传承活动。与一般的校园接力赛相比,这里的环境有所不同,周围不再是熟悉的校园设施,而是充满了历史感的街区建筑。

火炬传递不仅对同学们的体能提出了挑战,同时也锻造了他们的团队协作能力。在这一过程中,每位同学都扮演着文化传播者的角色,利用跑步的契机向行人展示出学校与街区融合所孕育的独特魅力。

应对场地挑战的创新之举

位于老城区的建小,正遭遇运动场地不足的困境。过去,学生们做早操时,不得不站在操场外围。自今年6月起,该校被纳入温州市义务教育学校体育课(体育活动课)每日一节的试点名单,如何满足学生的体育活动需求,已成为一大挑战。

学校计划将体育活动迁移至户外进行。副校长洪蕾提出的这一方案,既是对场地不足的应对之策,也旨在突破现有限制。经过周密考察,学校最终选定了位于附近的五马街历史文化街区。该街区不仅是学校的起源地,其96年的办学历史与街区文化内涵相得益彰。此外,街区内的步行街无车辆通行,确保了活动的安全性,成为举办体育活动的理想场所。

“五马文化街区”课程体系

“五马文化街区”课程体系内,跑酷扮演着关键角色。该体系与街区文化紧密融合。在参与酷跑活动过程中,孩子们得以亲身经历并感受老香山、瓯柑会客厅等标志性建筑所承载的丰富文化内涵。

在这个课程体系中,孩子们的学习方式与传统书本知识的灌输截然不同。他们通过参与运动实践,亲身体验和感受历史与文化的魅力。在奔跑的过程中,孩子们得以领略五马街独有的风情。这种充满活力且深入的学习方法,有效地增强了他们对本土文化的理解和认识。

学生的积极投入

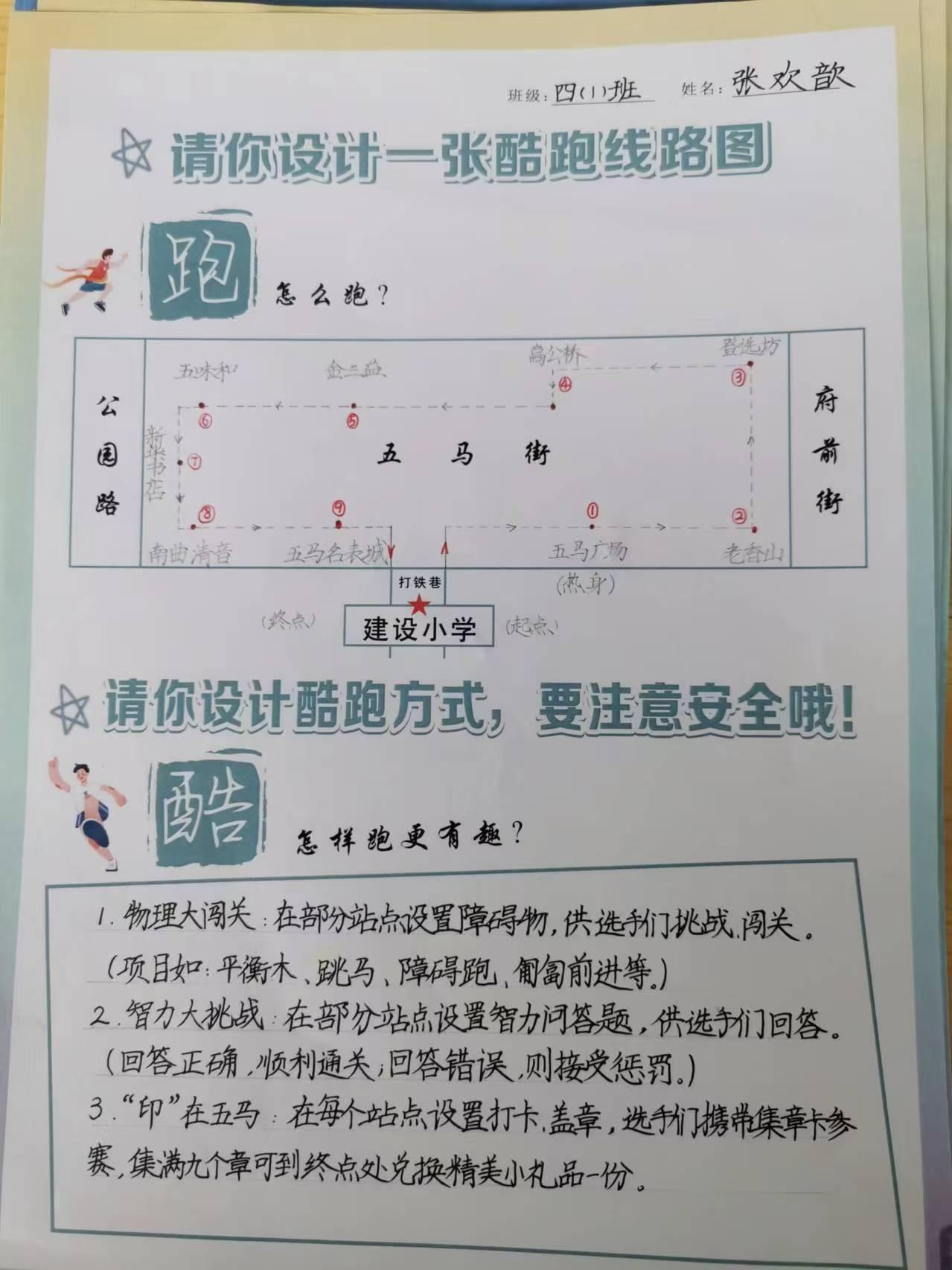

在这场激烈的酷跑活动中,同学们积极投身于策划工作。他们精心绘制了路线图,打造了独特的火炬标志,并运用了跨学科的知识。这种参与模式使得学生们不仅成为了体育赛事的参与者,更上升到了策划者的角色。以路线图设计为例,他们需综合考虑安全性、合理性和观赏性,这便要求他们具备地理学的相关知识。

戚政楠在完成全程跑后,兴奋之情溢于言表。这项新颖的活动空间不仅更大,而且孩子们还能学到额外的历史知识。这一现象反映出学生们对走出校园、动静结合的教学模式的青睐。

多方协作与课程常态化

鹿城区历史文化街区负责人对该次酷跑活动给予了大力支持。此次活动标志着街区的一次创新尝试,同时也是学校与街区之间联动合作的新模式。在活动中,双方共同致力于探寻运动、文化以及商业等多领域融合发展的新路径。

建设小学计划将酷跑课程纳入常规教学,在大课间时段,各班级将轮流在五马街展开活动。此举旨在更高效地满足学生的体育锻炼需求,并有望深化学校与周边社区的紧密合作与共同发展。此类活动模式是否对其他学校和社区具有参考价值?我们期待读者在评论区交流意见,并诚挚邀请大家点赞及转发分享。