近期,大连理工大学的退休教师吴宗盛与陈望娘夫妇,委托沙河口区黑石礁街道振华社区的书记靳艳,将6000元款项发放给那些有需要的学生。这一行动凸显了这对老夫妇多年来持之以恒的善行。

退休开启捐资助学惯例

自吴宗盛退休三十余载,他与妻子便着手资助家境困难的学生。尽管具体金额已难以追溯,但他们始终未曾停止“助人为乐”的善举。在他们从教的岁月里,他们教授了无数学生,目睹了一些学生的不易生活。即便当时已有助学金制度,但从学生食堂就餐等细节,他们仍能察觉到家庭背景的差异。正是这些观察,激发了他们资助学子的决心。资助学子并非一时冲动,而是持续多年的坚守。在三十多年的时光里,这种持之以恒的精神显得尤为珍贵。

初衷源于心疼学生

在被问及为何资助教育事业时,两位长者认为这仅是微不足道之举,甚至显得有些羞涩。在他们漫长的教育生涯中,深刻洞察了学生的真实境况。尽管早年已有助学金,但部分学生生活上的差异看似不大,然而在细节之处仍有明显区别。目睹这些情况,两位长者深感痛心,于是决定倾力相助,以改善学生的生活。这种源自内心的同情与关爱,正是他们资助教育事业的根本动因。

更倾向资助中小学生

他们倾向于资助中小学生。与拥有助学金的大学生相比,他们认为在人生的重要抉择时刻,中小学生的需求更为迫切。他们深知“知识能够改变命运”,在中小学生遇到困难时伸出援手,或许能改变他们的未来走向。这一决策体现了老人对各个阶段学生状况的深刻洞察,他们选择将帮助之手伸向那些更需要支持的人群。

历年捐款数额不等

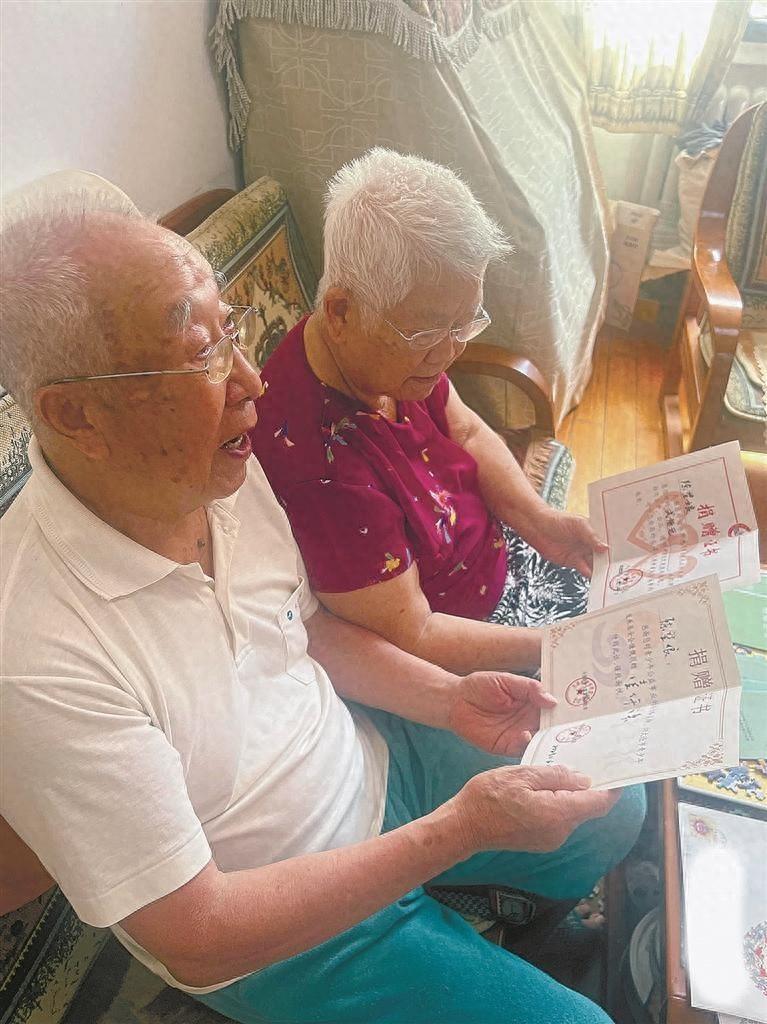

老人家中陈列着若干捐款证明,金额跨度从数百元至数千元。记忆中,最早的捐款金额为150元,几乎等同于他当时一个月的薪酬。仅在今年2月与9月,吴宗盛老人便分别捐赠了6000元。然而,老人自身记忆中却只记得“今年只捐了一次”,直至靳艳的聊天记录纠正了他的认知。这些信息表明,老人捐款频率较高,金额可观,且对捐款记录并非特别重视。

积极参与各类慈善

靳艳不仅接受了捐资助学的款项,还得到了老人在其它慈善活动中的捐赠。当老人看到靳艳朋友圈中公益活动的呼吁后,她主动询问并迅速作出回应。尽管他们的行动存在不便,但在慈善事业上却毫不马虎。这种积极参与多种慈善活动的精神,令人深感敬佩。

不求回报热心豁达

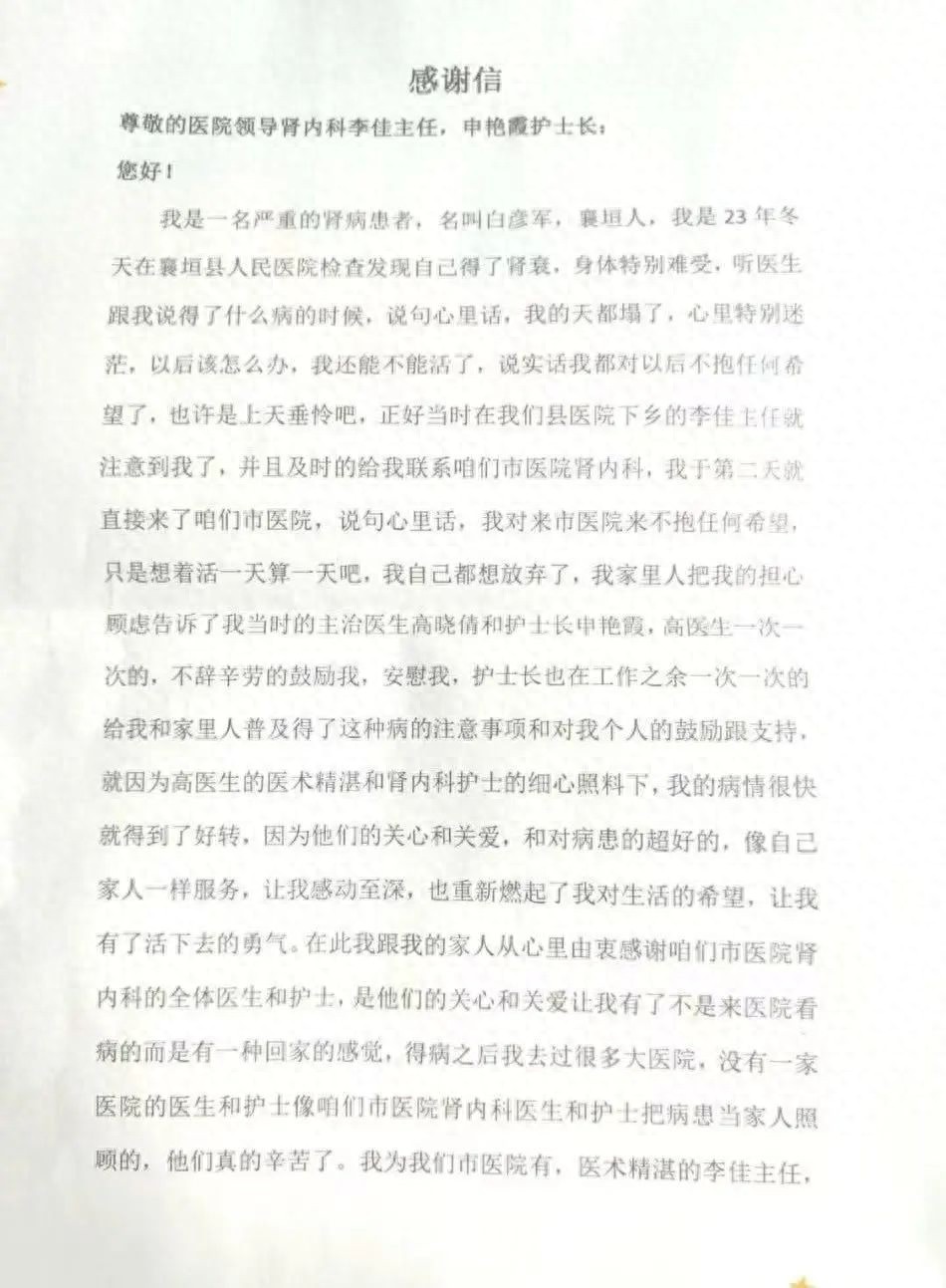

他们态度热情,不愿给他人带来不便。在靳艳捐款时,他们感到颇为尴尬。当社区招募志愿者时,因身体状况不佳,他们未报名参与,却通过赠送水果来传递支持。他们并未刻意记录受助者的名字,却珍藏着受助学生所写的感谢信。孩子们的爱心传承让老人们感到无比欣慰。从这些事例可以看出,老人行善纯粹是出于奉献爱心的目的,而非寻求任何回报。

两位长者长期以来的善行令人动容,在我们周围是否也存在类似的无私奉献的善举?众人是否曾目睹过这样令人感怀的善行?期待大家给予点赞,并积极传播这两位长者带给人们的温馨故事。