10月21日,历史人物宋应星再次引发公众关注。这位被誉为“科技达人”的人物,其著作《天工开物》对古今中外的多个领域产生了深远影响。同时,他的舞剧巡演及其背后的众多事迹,同样值得我们深入研究和探讨。

西方受青睐中国曾失传

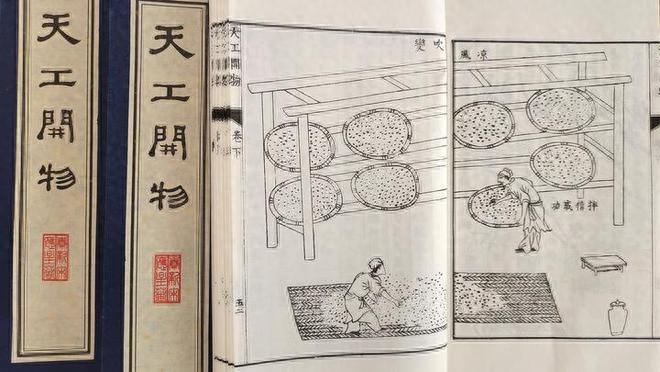

《天工开物》系宋应星编纂,书中图文并茂。在清代中后期,长达近200年的时间里,这部作品在中国鲜有知晓。然而,它却在西方世界广为传播,影响力广泛,甚至对达尔文等科学家产生了显著影响。遗憾的是,由于战争和朝代更迭,该书在中国失传了两百多年。直到民国初期,这部著作才得以重新面世。

宋应星及其著作的命运颇为坎坷。在特定历史时期,诸多因素导致其作品未能流传至今。然而,与此同时,西方世界却对其作品给予了高度赞誉。这种文化传递的差异性引发了广泛思考。面对这一现状,我们应如何更高效地传承我们本土的优秀文化著作?

舞剧巡演引发关注

近期,全国范围内上演的跨界舞剧《天工开物》深受观众喜爱。这一现象激发了公众对宋应星及其著作《天工开物》的关注。通过各种途径,公众开始对这位非凡人物及其非凡作品产生浓厚兴趣。许多人最初是在初中历史教材中接触到这本书。

在当今娱乐文化多元繁荣的背景下,舞剧作为一种艺术形态,激发了公众对古代书籍及人物的浓厚兴趣,这并非偶然。这种兴趣源于公众对我国优秀传统文化的深切关注。那么,如何充分利用这种关注,广泛传播宋应星的历史贡献?

《天工开物》的价值

邱尚仁,作为《天工开物》全新译注系列的主编,强调指出,书中记载的诸多技艺与工具,如造船、锻造铁器、水利设施等,至今仍在广泛应用。这些内容在现代社会中,依旧承载着重要的实际价值。

袁隆平在六十年前对水稻杂交技术的研究可能源于某种灵感。1963年,袁隆平成功完成水稻人工杂交试验,对杂种优势现象坚信不移。追溯至1637年,《天工开物》中便已记录了养蚕业杂种优势的相关内容。这些历史事实充分彰显了其超越时代的意义。然而,在众多技艺逐渐消失的当今时代,我们究竟应如何依据这部著作来恢复那些失传已久的技艺?

博主复原走红

目前,大量自媒体制作人制作了关于《天工开物》所记载的生产工具与技术的复原视频,这些内容深受观众喜爱。网友们普遍认为,这些视频唤起了公众对科技基因的觉醒意识。这一现象从民间角度出发,显现出公众对传统技艺的浓厚兴趣。

这些博主通过创新手段将传统文化融入网络。但他们在重现过程中是否确保了其准确性与严谨性?他们是否与技艺传承者进行了深入沟通与紧密合作?这些问题直接关系到文化的正确传承。

宋应星其人

1587年,宋应星在江西奉新县降生,自小便显露出了非凡的聪慧。他不仅对经史子集有着深刻的理解,而且对天文地理等多个领域均有涉猎。在那个年代,他并未追随常规的价值观,却对农业与手工业的技艺产生了极大的兴趣,并立志为民众撰写实用性强的书籍。这种与众不同的视野和博大的胸怀,赢得了族人的高度评价,被誉为“才学双全”。

他的情感成就了他成为古代杰出的科学家。他对功名利禄并无热衷,却始终关注民众福祉。这种精神在当代社会仍具有显著的榜样意义。那么,我们当代人应如何从他的事迹中提炼并汲取这种精神力量?

《天工开物》的影响力

达尔文将其称为“权威性著作”,英国的李约瑟则将宋应星比喻为“中国的狄德罗”,并认为其与法国的百科全书相媲美。书中记载的众多发明领先于西方。此外,该书在全球范围内发行了约20个版本,印刷次数接近50次,这在中国的古科技文献中极为罕见。

徐光华,作为舞剧的出品人,强调观众在欣赏舞剧后所激发的激动情感,正是舞剧价值的显著标志。这一情感共鸣从侧面凸显了《天工开物》的深远价值和独特魅力。在全球范围内,探讨如何提升这部杰出作品的知名度,成为一项重要议题。对此,您有何高见?我们期待您的留言、点赞和观点分享。