文物承载着历史记忆,这些记忆是人类宝贵的文化遗产。然而,自然灾害,尤其是地震,不断对文物构成威胁。在国际上,如何有效地在地震灾害中保护文物,确保其安全,已经成为一个备受瞩目的重要议题。

各国专家汇聚成都

2024年10月20日,成都成功举办了一场意义重大的学术活动。在这次文物防震技术国际学术研讨会上,来自中国、希腊、意大利、日本等国的约150位专家齐聚一堂。会上,全球文物保护领域的顶尖学者分享了他们的研究成果和丰富经验,进行了深入的交流和讨论。作为东道主,成都为各国专家构建了一个国际化的交流平台,这不仅促进了专家之间的互动,也展现了成都在国际文化交流领域不断增强的影响力。这场研讨会宛如一个思想的交汇点,中外专家在此将激发出何种火花,备受期待。

葛家琪团队成果展示

葛家琪研究员,任职于中国航空规划设计研究总院有限公司,同时也是全国工程勘察设计大师。他所带领的团队在文物建筑研究领域取得了卓越成就。该团队聚焦于砖石与木结构文物建筑,对建筑损伤预测模型的理论方法进行了深入探讨。其中,“中医号脉式”方法尤为突出,这一创新方法不仅实用性强,而且能够诊断文物建筑的关键性能参数。研究成果已从理论阶段走向实践,例如在四川阿坝直波碉楼等文物建筑的修缮保护工作中得到了应用。这一成果的应用对我国传统文物建筑的保护具有重大影响,它不仅是理论模型,更是实际操作的指南。

吴来明的馆藏文物防震理论

吴来明,上海博物馆资深研究员,同时也是国家文物局重点科研基地馆藏文物保存环境副主任,近期发布了其团队的研究新成果。该团队成功构建了馆藏文物一体化防震的理论体系。这一体系涵盖了地震波、馆舍结构、柜架、文物本体四大风险诱因,对整体风险进行管理,展现了创新性。此外,该团队对馆藏文物的防震策略进行了多层次、多角度的深入探讨。然而,吴来明强调,还需对各种情境下的风险因素进行更细致的研究。这一研究有望制定出更精确、科学的风险评估技术方法,为风险防控提供更有效的指导,从而保障馆藏文物的安全。

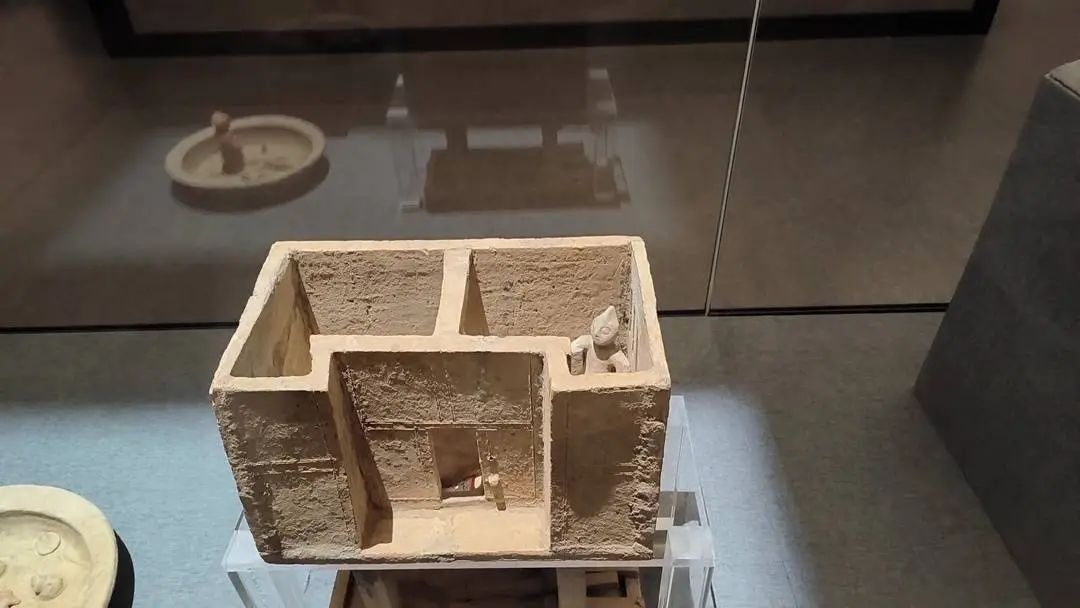

裴强强的土遗址保护成果

敦煌研究院的研究馆员裴强强,身为保护研究所副所长,对丝绸之路沿线土遗址保护的研究成果进行了详细介绍。他详细介绍了用于对夯土遗址进行足尺静动力试验的成套测试装置。这套装置虽不引人注目,却成功建立了土遗址在静动力作用下的多层界面不连续结构稳定性计算模型及评价方法。同时,这一成果还促进了土遗址夯筑支顶、锚固灌浆、捆扎揽拉等成套稳定性控制技术的发展,为土遗址保护在理论和实践操作层面提供了关键的技术支持。

和田浩的“减损”理念

和田浩研究员,作为日本东京国立博物馆学艺研究部保存科学课课长,提出了“减损”这一核心观点。他认为,在应对博物馆文物的防灾工作中,“减损”理念至关重要。博物馆需结合自身经验和实验预测,采取有效措施以减轻地震对文物的损害。在此过程中,博物馆需具备前瞻性思维,不仅需在灾难发生时迅速应对,更应在日常中评估地震风险,并制定相应的应对策略。

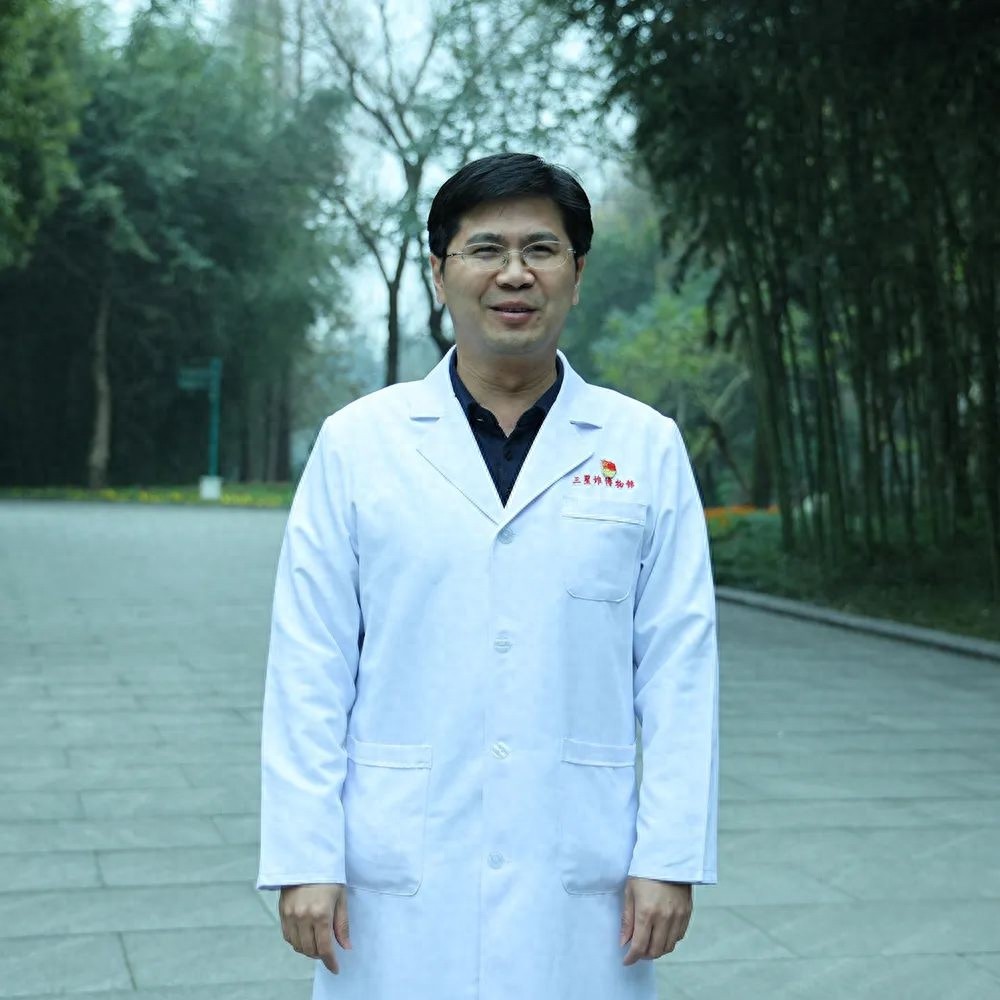

余健的三星堆文物防震举措

余健,担任三星堆博物馆研究馆员及副馆长,明确强调,对文物实施科学量化,并辅以系统性的设计和措施,至关重要。这一步骤是增强博物馆藏品抗震能力的关键环节。以三星堆博物馆为例,他们针对青铜神树、青铜大立人等不规则大型文物进行了三维数据扫描。利用这些扫描所得数据,他们建立了三维仿真分析模型,旨在探究地震可能对文物产生的潜在影响,并完成风险评估。此创新方法标志着三星堆博物馆在文物抗震保护领域取得的显著研究成就。

当前全球自然灾害,尤其是地震事件频发,对文物抗震保护提出了严峻考验。对此,未来在文物抗震保护领域,我们必须关注并强化哪些关键环节?我们诚挚邀请读者朋友们踊跃参与,通过点赞、转发支持,并在评论区分享您的宝贵见解。