在当今文化多元融合的背景下,一位阿根廷籍的特别人物引起了广泛关注。他全身心投入于上海方言的保护与传承工作,这一行为本身就极具吸引力。

上海之旅开启方言探索之路

2018年,吴飞随妻子迁至上海。日常生活中,他观察到妻子与丈母娘用上海话进行交流。部分词汇与普通话相似,但不少表达方式让他感到困惑。为了增进家庭和谐,更好地融入上海,他毅然决然地踏上学习上海话的道路。这一决定不仅改善了他在上海的生活状态,还让他与上海方言文化有了更深入的接触。上海这座既充满活力又蕴含文化底蕴的城市,以其独特的语言魅力,吸引着他不断深入研究。

吴飞在对上海方言的研究领域展现出深刻的理解。他强调,提及沪语,人们往往首先联想到市区方言,然而,郊区方言亦是上海方言不可或缺的构成要素。这一观点凸显了他研究的全面性与深入性。

深入田间地头收集方言素材

吴飞硕士毕业后,生活变得异常繁忙。他频繁往返于市区与郊区,尤其是深入农村,与村民进行交流。比如,他曾拜访了77岁的新泾村农民陈金毛,在活动室中聆听陈金毛讲述过往的民俗和方言。正是这种深入民间的调查,为他积累了丰富的方言资料。

深入农村田野,这种方式显得尤为贴近生活。每一次交谈,都在探寻上海方言的珍贵财富;每一句词的记录,都为方言保护事业贡献了一份力量。这一切,源于他对上海方言文化的深厚情感与坚定信念,否则难以在田间地头持续坚守。

年轻群体上方言式微的现状

在研究过程中,吴飞发现了一个不容忽视的现象:年轻一代对当地方言的运用正日益减少。以“吴”字为例,在上海话中有着特定的发音,而在金山方言中则有所不同,且金山各地区的方言在声调上比上海话更为丰富。然而,这一特点在年轻人中却鲜为人知。这一情况凸显了传承和保护方言的迫切性。

当前状况表明,若不及时采取措施进行保护和传承,这些具有独特魅力的方言在年轻群体中可能会逐渐消失。如何激发年轻人对本地语言的兴趣,已成为一个亟需解决的紧迫问题。

鼓励大众学习的积极行动

今年上海书展期间,吴飞作为上海方言研究的专家,在“上海话系列图书”读书分享会上发表了演讲。他热情地倡导读者们,若想学好上海话,首要任务是开口说,只有开口讲,才有机会讲得更加流利。

他通过短视频平台推广方言,采用快速问答的趣味形式,生动呈现松江话与金山话的特色。起初以模仿字词入手,随后逐步深入。这种宣传手段贴合现代媒体的传播速度,有效吸引了更多人对上海方言的关注。

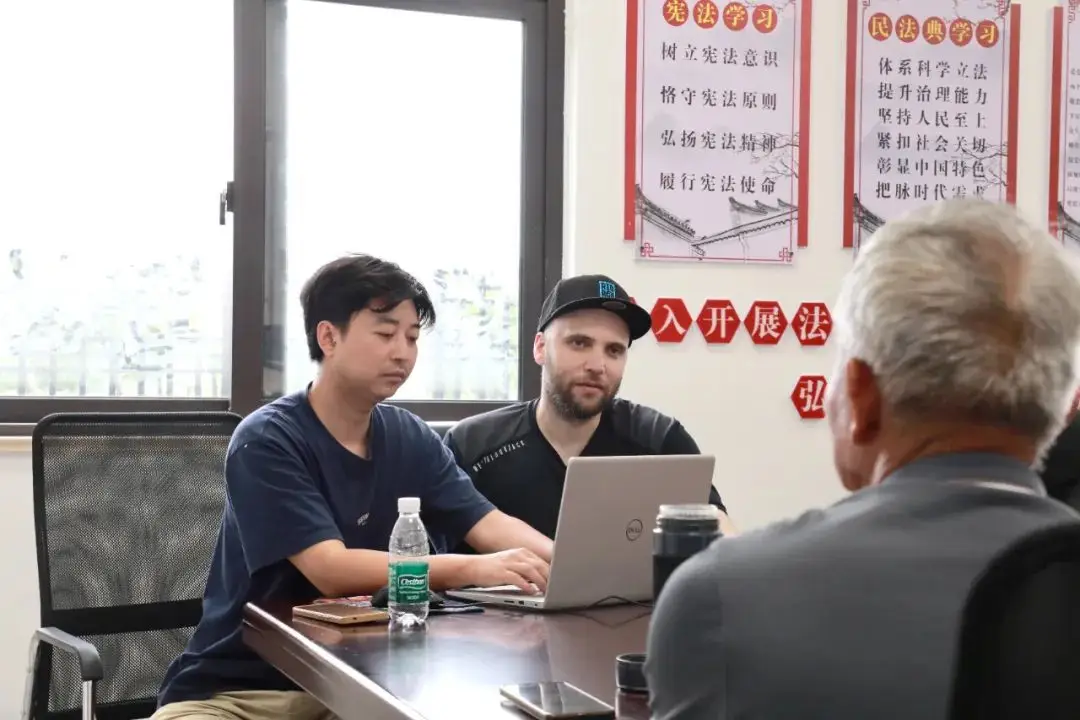

整理研究成果编撰成书

目前,吴飞计划将过去四年积累的研究成果整理成册。该著作主要针对金山方言展开,内容涉及语音、词汇、语法三大板块。此举可视为他对金山方言研究的一次全面梳理。

编撰此书的过程充满挑战。历经众多田间实地调查,再经过细致的分类与整理,每一步都倾注了吴飞得及其合作伙伴的辛勤努力。这些工作不仅凝聚了他们的心血,也将为上海方言研究提供宝贵的资料。

构建中外沟通的文化桥梁

吴飞怀揣着更为广阔的志向。他计划首先致力于上海方言的保护与传承,若条件允许,未来还将着手将部分上海话著作译介至西班牙语。此举旨在让阿根廷的异乡人领略中国方言文化的独特魅力。他期望,自己在上海的每一份努力,都能为这座城市乃至中外文化交流贡献一份力量。

他的努力在一定程度上消除了中外文化交流中方言文化的障碍。他凭借独特的身份,扮演着文化使者的角色。宛如文化交流的火种。你认为他的愿景最终能否实现?他的故事是否触动了你?欢迎留言、点赞及分享。