国家知识产权局最新公布的地理标志产品名单中,"合肥龙虾"成功入选。庐江县泥河镇,作为这一产品的关键生产地带,正沉浸在收获的喜悦之中。该区域的稻虾共育种植模式,标志着新的经济增长渠道的诞生。

近期,国家知识产权局发布了最新的地理标志产品保护名录,北京鸭等共计90种产品名列其中。特别值得关注的是,“合肥龙虾”凭借其独特优势成功入选。这一地理标志产品的认定,不仅对其品质给予了高度评价,也为其在市场上的推广和品牌价值的提升提供了有力支持。庐江县泥河镇,地处“合肥龙虾”这一国家地理标志的核心地带,其地位与作用尤为突出,影响力和重要性均十分明显。

丰收时节景象

五月,庐江泥河镇放马滩国家级稻渔综合种养示范区内,繁忙的景象比比皆是。清晨五点钟,虾农们便投入到工作中,他们开始收虾、分拣、装车。一筐筐青壳红螯的小龙虾在阳光下,显得充满生机,它们即将踏上征程,穿越山水,被运往全国各地的市场。朱宇兵,放马滩生态农业有限公司的总经理,表情中透露着愉悦,向公众展示了新鲜捕捞的龙虾。他对这些龙虾的壳薄、肉质厚实、口感紧实且富有弹性的特点给予了高度评价,并指出这种龙虾在全国范围内深受消费者喜爱。

优越生长环境

泥河镇位于北纬31°的黄金小龙虾生长带,该地区水质清澈,空气清新,气候宜人,为小龙虾的生长创造了极为优越的条件。这样的生态环境孕育出了优质的小龙虾品种。根据数据统计,核心示范区内的1.2万亩稻田,每亩稻田能够产出150公斤的小龙虾以及560公斤的高品质水稻,这一高产结果与当地的环境密切相关。

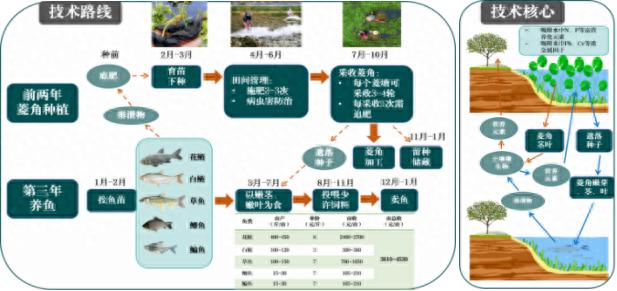

稻虾连作模式

泥河镇实施了“一田双效、粮食与渔业共获收益”的稻虾共生种植方式。在每年的7月中旬,虾田完成排水作业,紧接着便启动了水稻的机械化种植流程。到了10月份,水稻便进入了收割期。接着,稻田开始蓄水以养殖虾类,从而构建了“虾肥稻田、稻净虾水”的生态循环体系。许春林,担任镇农业农村办副主任,经过细致的核算,提供了该标准化基地的年度产量数据:龙虾产量为4200吨,水稻产量为1.75万吨。此外,该基地的全产业链产值已突破1.7亿元。相较于传统的种植模式,其整体效益实现了60%的增长。

相关产业发展

在“一田双收”的种植模式中,虾田米以其绿色无污染的特性,吸引了消费者的广泛关注。同时,“稻渔+休闲观光”以及“稻渔+文化”等多种经营方式正迅速兴起。泥河镇热切期待游客的到来,以体验捕虾的乐趣,品尝美味的小龙虾和虾田米,领略当地特有的稻渔文化,这些活动为当地产业带来了新的生机。

乡村振兴成效

庐江县实施了“渔稻共养、稻助渔兴”的生态发展策略,大力推广稻渔共生种植技术,该技术的种植面积已扩大至三十万亩。该模式每年能够生产出2.78万吨高品质的小龙虾,同时,水稻每亩产量达到1000斤,清水龙虾养殖每亩产量300斤,每亩土地的产值超过10000元,每亩土地的效益更是高达3000元。生态效益同样显著,化肥与农药的使用量与传统种植模式相比,已有大幅减少,降幅已超五成。放马滩龙虾的品牌价值持续攀升,虾田米的品牌价值亦在稳步提升。产业链条持续完善,产业效益逐步增强。在此过程中,农民收入稳步增长,生态环境持续改善。一条产业兴旺、农民富裕、生态增值的乡村振兴新路径正在逐步显现。

关于“合肥龙虾”在市场发展中的动态变化,您有何独到见解?我们衷心期待您在评论区发表您的观点。同时,我们也真诚地邀请您为这篇文章点赞,并积极将其分享,以增强其传播力和影响力!