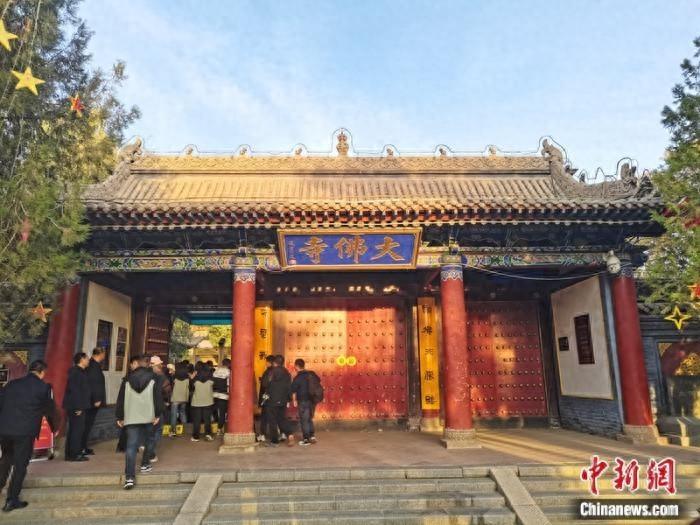

张掖,这座城市承载着丰富的文化积淀,其中,闻名遐迩的大佛寺,被誉为丝绸之路上的璀璨明珠。这座始建于西夏永安元年的古老寺庙,吸引了无数游客的目光。同时,关于其保护与传承的议题,也成为当前社会关注的焦点。

大佛寺的历史地位

张掖市西南角坐落着大佛寺,亦被称作“西夏国寺”,它是西夏时期的皇家佛教圣地。原名“迦叶如来寺”,后因寺内供奉有释迦牟尼涅槃像,故又称“卧佛寺”。自1996年起,该寺已被列入全国重点文物保护单位名单,这一事实充分体现了其在文化遗产中的显著地位。大佛寺是丝绸之路上的著名古迹,对张掖乃至甘肃省的历史文化积淀具有重大影响。通过这座寺庙,我们可以窥见西夏时期佛教的繁荣景象,同时也能领略到当时寺庙建筑艺术的精湛技艺。

整体建筑布局井然有序,以中轴线为轴心,两侧配殿对称分布。山门、牌坊、卧佛殿、万圣殿、藏经殿等众多古建筑至今保存完好。这些建筑不仅记录了时光的流转,也为研究当时的建筑风格和宗教文化提供了实物依据。游客可借此直观感受历史的深邃,古代社会的风貌得以一览无遗。或许,这能激发你探访这座古寺神秘魅力的兴趣。

建筑风格与特色

初次目睹大佛寺,其建筑风格常令人感到震撼。位于山门之后、正殿之前的牌坊,高耸交错,重檐之上色彩斑斓。气势磅礴的大佛殿,采用两层楼阁设计,重檐歇山顶式屋顶。殿门两侧,精美的佛经变故事砖雕引人注目,其精致细腻的造型,反映了当时高超的雕刻技艺。步入大殿,中央的释迦牟尼木胎泥塑涅槃像高达34.5米,其宏伟的规模令人惊叹。南北两侧的十八罗汉像环绕排列,进一步增强了大殿的庄重氛围。从建筑构件到雕塑细节,每一处都展现了当时的工艺水平与审美追求。

游客在古建筑群中漫步,宛如穿越时空,亲身感受古代的温度。这里的建筑风格独树一帜,与别处寺庙迥异,彰显出浓厚的地域文化特色。这些建筑是佛教文化对中国建筑风格产生深远影响的显著例证。在众多雷同的现代建筑中,这些历史建筑显得尤为珍贵。

大佛寺遭受的损坏

千年风雨洗礼,甘肃张掖的大佛寺亦历经沧桑。该寺文物研究所所长王康指出,寺内建筑、雕塑、壁画等因年代久远,普遍存在不同程度的损坏。岁月的侵蚀、自然力的破坏以及人为因素,都在这座历史悠久的建筑上留下了印记。这些损坏不仅损害了寺庙的外观,也对宝贵文物造成了损害。这些损害对于研究古代文化、建筑艺术和宗教发展构成了重大障碍。

众多宫殿的结构稳定性可能因这些破损而受到影响,壁画褪色和剥落使得我们无法全面了解古代绘画艺术的完整风貌,雕塑的损伤同样降低了其文化艺术价值。若不加以重视,任其现状持续恶化,我们将失去一项价值无法估量的历史文化遗产,这一现象是难以容忍的。

过往的修缮工作

大佛寺作为一项重要的文化遗产,已多次接受了修缮工程。大约在1987年,地方政府便启动了对大佛殿及其他建筑物的维修工作。随后,在2005至2007年间,遵循“修旧如旧”的原则,寺庙又经历了一次较大规模的落架式维修。这些修缮工作具有重大意义,每一次的修缮都严格遵循尊重历史和传统建筑工艺的原则。

1987年的修缮工程有效缓解了当时建筑因受损而引发的紧急问题,如部分建筑的渗漏和倾斜等。2005至2007年间,一场大规模的修缮行动对建筑结构进行了深入细致的整治,包括更换腐朽木材、修复壁画以及雕塑的残缺部分。这些修缮举措显著延长了大佛寺的使用期限,并在最大程度上恢复了其历史风貌,确保了这座历史悠久的寺院在张掖地区得以继续存在。那么,针对未来的修缮工作,我们应如何更有效地进行?

当下的数字化保护项目

目前,大佛寺正实施一项针对不可移动文物的数字化保护工程。该工程运用现代科技,对寺内木构建筑等实施全面扫描,以记录详尽数据。此乃一种创新的文物保护方法。工程完成后,大佛殿及其他历史建筑的相关信息将被妥善保存。这种数字化保护手段,有效突破了传统保护方法的限制。

存储的数据,对于古建筑的研究和修复提供了重要参考。比如,当建筑某部分受损,可借助过往扫描数据精确复原。此外,在自然灾害或未知破坏面前,数字化技术能预先保存原始信息。此现代化文物保护方法为古老大佛寺注入新生机与活力。您对这种数字化保护文物的做法持何种看法?

未来规划与文化传承

依托于当前数字化扫描与测绘技术的进步,大佛寺正迎来其新的未来蓝图。文物保护专家计划在寺内打造一个数字化展示馆。该展示馆旨在向公众呈现平日难以直接接触到的文物资料。例如,大殿二层上的清代壁画等,因保护措施或参观限制等因素,以往难以向游客展示,但未来借助数字技术,这些文物信息有望得以向公众呈现。

科技手段的应用之余,亦凸显了文物保护者的职责与使命感。大佛寺,千年古刹,承载着我国深厚的历史文化底蕴。守护并传承这一文化遗产,成为众人的共同期盼。文物保护工作者正通过各种途径,增进公众对古寺历史、文化等深层次内涵的了解,以期唤起公众对历史文化遗产保护的共鸣,进而促进我国历史文化遗产传承事业的繁荣发展。您,又愿意为我国历史文化遗产的传承贡献何种力量?