论文问题曝光

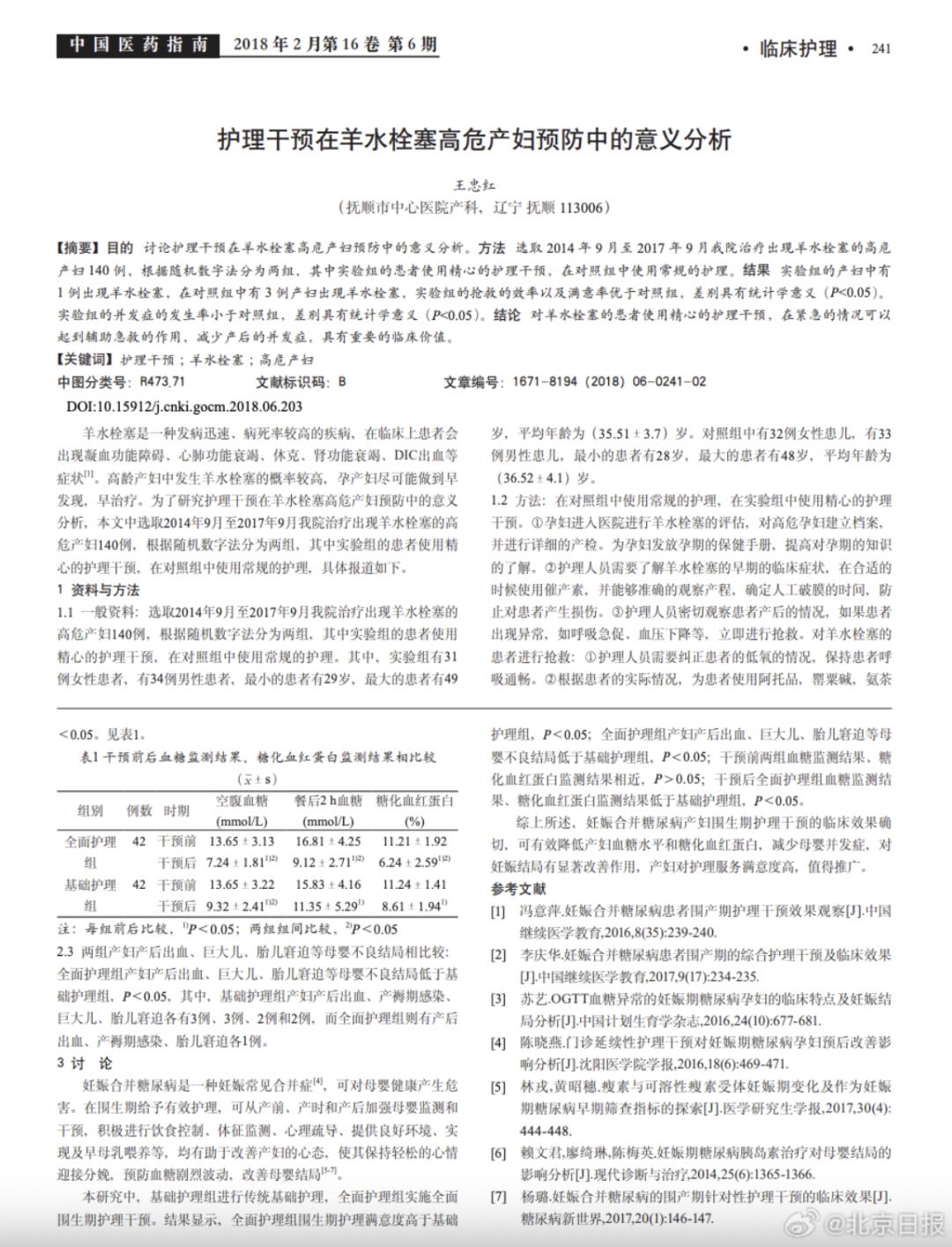

近期,学术界再次出现引人注目的事件。据《北京日报》先前报道,《中国医药指南》在妇产科领域的若干篇论文中,竟然出现了性别混淆的离奇现象。例如,2018年2月出版的第16卷第6期中,一篇关于羊水栓塞的研究论文指出,实验组共有34名、对照组则有33名男性“产妇”患上了该病;而在同年发表的关于子宫腺肌瘤的研究中,两组分别有18名和20名男性患者。

此类与医学基本知识相悖的现象一经揭露,即刻激起社会各阶层对那篇期刊论文质量的热切关注与广泛质疑。众多医学界的专家以及一般读者对于此类显眼的错误为何会出现在专业期刊上,均表达了极大的震惊与困惑。

杂志社声明回应

今日,《中国医药指南》杂志社对此事件发表了官方声明。声明内容显示,该杂志社确认了近期所发表的部分论文存在学术不端行为,经深入调查,确认部分文章确实存在错误。杂志社强调,他们已立即组建专项调查小组,对相关文章进行了全面审查。自事件公之于众以来,杂志社内部迅速作出反应,并希望通过调查结果提供合理的解释。

该声明展现了他们直面问题的决心,同时却激起了公众对事件深层原因的浓厚兴趣,人们急切地想要了解具体是哪些环节出现了问题。

问题原因查明

调查结果显示,本次学术不端事件起因于审稿过程中存在的缺陷。当时负责审核的人员未能对文章内容进行严格和深入的审查,未能及时察觉到这些显而易见的错误。以被提及的论文为例,在审查过程中,对于本不应出现在妇产科疾病中的男性患者,审核人员并未予以察觉。

同时,某些编辑与审核人员缺乏责任感,对学术规范的重要性缺乏深入理解。在日常工作执行中,他们未能严格遵守学术出版的规范与标准,这才引发了此类“性别混淆”的初级错误。

涉事人员处理

《中国医药指南》杂志社实施了严格的处理措施。该社宣布,涉事编辑已被解雇。此举充分展现了杂志社在捍卫学术尊严和自身形象方面的坚定立场。通过解聘相关责任人,杂志社向公众传递了一个明确信号:对学术不负责任的行为将不会得到容忍。

然而,部分人士对仅辞退涉事编辑这一措施能否彻底解决审稿流程及编辑人员意识等方面的根本性问题表示怀疑,并担忧未来是否还会发生类似事件。

事件负面影响

此次学术不端行为引发了严重的消极后果。《中国医药指南》杂志社的声誉与公信力因此遭受了严重损害。长期以来,专业期刊被视为知识严谨与权威的象征,而此类错误却使读者对其专业性产生了深重的质疑。

学术环境亦遭受负面影响。若此类不够严谨的研究成果得以公然发表,将误导年轻科研人员形成正确的学术观念,不利于学术生态的整体健康发展。

杂志社诚恳致歉

杂志社在声明中明确表示了歉意。该事件对相关各方的权益造成了严重损害,杂志社向广大读者、作者群体以及学术界表示了诚挚的歉意。杂志社希望通过这种真诚的道歉,在一定程度上弥补受损的声誉。

然而,能否真正获得公众的宽恕,以及杂志社在后续需要实施哪些策略以重塑其形象,这些问题都显得尤为关键。此起“性别混淆”的论文争议,是否能够转化为提高期刊品质和规范学术出版的契机,这一点引起了广泛的关注。您认为《中国医药指南》杂志社还需实施哪些策略,以避免类似学术不端行为再次发生?