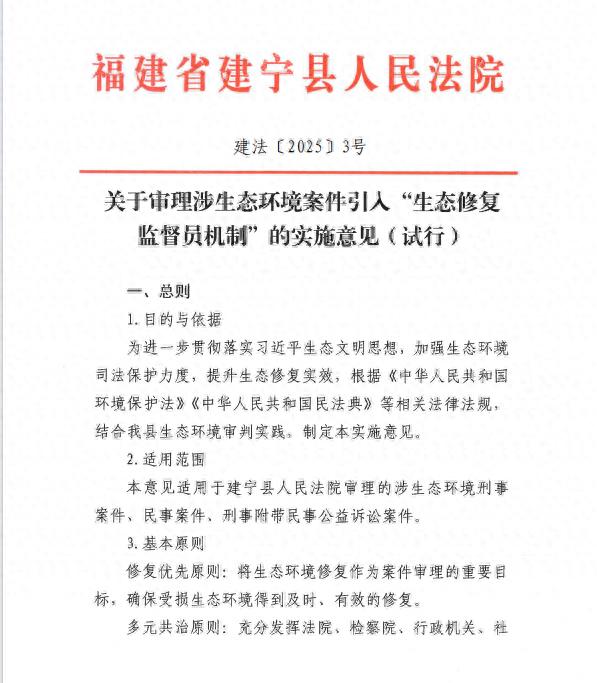

出台《意见》引领变革

在生态司法保护领域激起了层层涟漪。它的目的在于解决诸多难点问题,比如生态修复标准不统一,社会公众参与度较低等,它为生态环境案件审理工作开启了崭新篇章,也为生态修复工作开启了崭新篇章。

当下,生态保护形势日益严峻,在此背景下,建宁法院果断迈出创新步伐。该《意见》汇聚了法院工作人员的智慧和心血,旨在提升生态修复质量,构建多主体参与的生态司法保护体系,进而推动生态环境实现高质量发展。

坚持三项指导原则

《意见》明确了三项原则,分别是修复优先、多元共治、全程监督。修复优先原则将生态修复置于首要位置,确保在各类生态破坏行为发生后能及时进行修复。这意味着,一旦出现生态环境案件,首先考虑的是怎样恢复受损的生态环境。

多元共治,就是要动员社会各方力量参与到生态修复工作当中。这样做不仅能够整合不同主体的资源与优势,还可以提高公众的参与度,进而形成全社会共同保护生态环境的良好氛围。全程监督,会贯穿于生态修复的每个环节,以此保证修复工作依照既定标准和要求来进行,防止出现监督缺失的问题。

确定核心制度内容

《意见》针对生态修复监督员的选聘任用提出了具体要求,要求严格筛选合适人员,确保其具备相关专业知识和责任心。《意见》还针对生态修复监督员的工作职责提出了具体要求,要求监督员定期巡查现场,并及时评估反馈情况。

这样的制度设计,可使监督员明晰自身任务,还对法院更好掌握生态修复进展有帮助。借助规范化监督,能切实保障修复工作的质量与效率,防止出现修复责任难以执行等问题。

监督员库高效运作

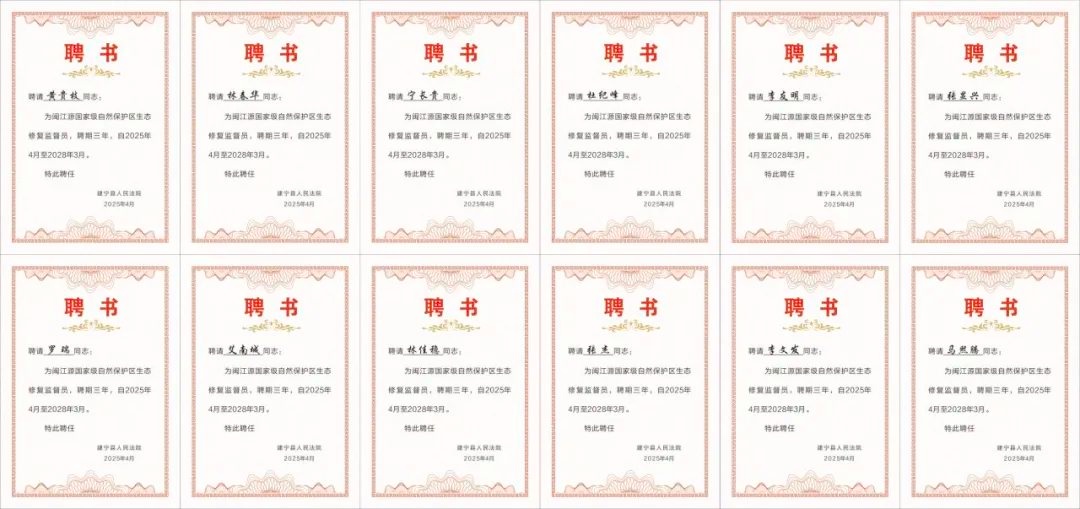

建宁法院率先发布了全市首个生态修复监督员库,还聘请了12名生态修复监督员,该库由村民代表及保护区部分护林员组成,这些村民代表熟悉案发地生态情况,且具备一定专业知识,这种人员构成能充分利用本地人的优势,从而更好地了解和监督生态修复工作。

在具体操作时,会依据各生态环境案件的具体情形,从库中随机抽取人员组成监督团,这些人员包括案发地村民代表、护林员以及案件受损当事人等。监督主体呈现出多元化的特点,这实现了信息的互通,还达成了互补增效的效果,保障了监督过程具备公平性与专业性,进而推动“村民自治”朝着更加全面、充分、有效的方向发展。

突破区域治理难题

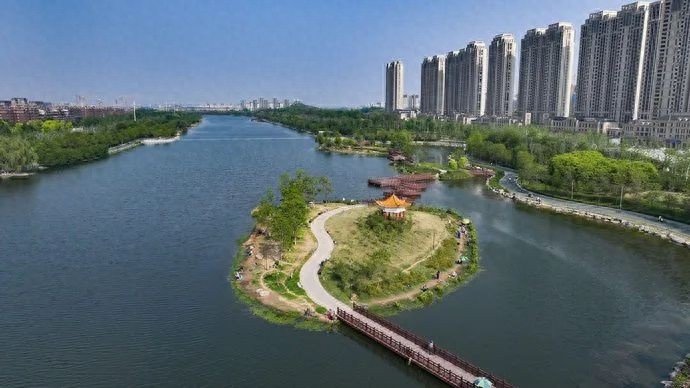

生态环境案件的修复周期比较长,通常在2年到3年,并且多数失火罪案件的受损区域涉及多个村镇,建宁法院的生态修复监督员库覆盖14个建制村,且人员在持续扩充。

通过协同共享治理机制,组织相关人员开展了听证会,形成了统一有效的生态修复方案。这一举措突破了行政区划的限制,有效化解了跨区域生态案件的治理难题,构建了共建共治共享的生态司法保护与综合治理新的格局。

强化线上线下监督

建宁法院不断发挥“驻林长办公室法官工作室”的职能作用,联合生态修复监督员,常态化对当事人生态修复履行情况开展现场监督,进行定期巡查,实施按期回访。同时,建宁法院充分发挥护林员优势,依托“福建林业巡护”APP,实时汇总巡山情况等信息 。

“线上 + 线下”双轨监督模式,能够及时纠正当事人履行不到位这类情况,确保修复责任切实落到实处,逐步形成可以复制、可以推广的协同治理样本。建宁法院有这一系列创新举措,人们期待其在生态司法保护方面能取得进一步怎样的成就?不妨留言说说你的看法,也请大家点赞并分享本文,一同关注生态保护工作。