“流浪”的新群体

数字游民群体正逐渐崛起,他们携带着电脑四处漂泊,颠覆了传统的办公模式。在我国,这种现象已不再局限于少数人,从大理的苍山洱海到安吉的竹海,越来越多的年轻人投身其中。他们渴望一种无需打卡、通勤,且无需频繁汇报工作进度的自由职业生活方式。

人数持续增长,这些人舍弃了城市的高楼林立,转而投身于山林、古村落之中。这种生活方式表面上看似自由自在,实则他们日复一日地坚守着电脑和WiFi,各自在不同的环境中展开了各自独特的工作旅程。

多样的职业形态

数字游民群体由众多不同职业构成。他们中既有从事视频拍摄、文案撰写、设计创作等自由职业者,也有经营自媒体、从事电商销售、提供培训服务的创业者。例如,一位名叫小杨的90后数字游民,在大理利用拍摄当地风光视频吸引了众多粉丝,并成功实现了商业价值的转化。

他们作为内容创作者和信息指引者,在网络空间中留下了个性化的痕迹。在宽松的工作环境中,他们运用自己的专业技能,针对不同客户的需求提供定制化服务,彰显了其职业的适应性和多样性。

自由的工作日常

数字游民的工作环境丰富多彩,他们或于晨曦中于稻田旁召开会议,借助视频与团队进行高效交流;或于傍晚时分在咖啡馆内编码,于舒适氛围中完成工作任务。

他们倾向于选择生活成本较低的三线城市定居,日常工作时间大约在四到五小时之间。在此之外,他们利用时间进行散步、采购食材、烹饪美食,以此达到工作与生活的和谐统一。这种生活方式并非消极懈怠,而是一种新兴的“工作与生活并存”模式,促使人们重新审视工作与生活的界限。

面临的现实困扰

数字游民并非全部生活轻松,他们面临收入不稳定的挑战,项目周期短促导致他们经常承受经济压力。同时,人际关系的薄弱也是普遍现象,他们长期处于传统社交圈之外,缺少稳定的社交援助。

社保缺失带来的保障不足和不确定的下一站归属感,始终是他们心中的困扰。数字游民小张,这位在多个地方辗转的人,曾直言不讳地表示,每当项目告一段落,他都会感到焦虑不安,对未来方向感到迷茫。

乡村带来的新机遇

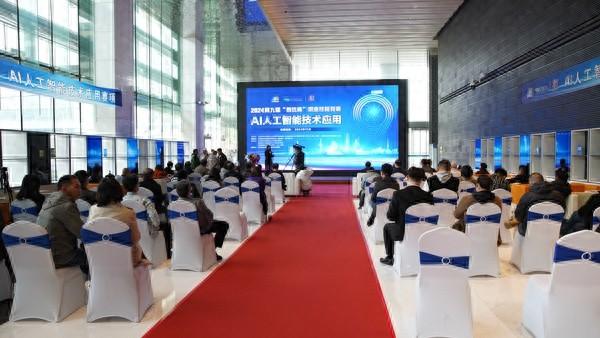

数字游民在乡村振兴中找到了新的机遇。例如,浙江安吉的DNA数字游民公社已转型为新型社区,不再仅是中转站。在这里,人们进行社交互动,进行创作和内容产出,举办集市活动,开展网络教学,共同营造了一个充满活力的环境。

数字游民在此集结,理想与现实交织。他们以创新点燃地方文化活力,如协助乡村打造特色旅游方案;运用技术促进数字经济普及,使乡村商品借助网络拓展至全国市场。他们正逐步成为城乡联系的纽带。

自由与选择的思考

数字游民并非万能的解决方案,而是一种生活方式的抉择。并非所有在封闭空间工作的职员都适宜放弃办公室生活,同样,并非所有在乡村环境中编写代码的人都能达到自我实现。这更接近于一次自我探索的过程,旨在克服习惯,探寻适合自己的生活节奏。

这种观念象征了一种全新的生活方式,促使人们深入思考是否可以脱离他人既定轨迹的生活方式。数字游民在理想与流浪之间持续探索。或许,你也会对这种生活方式是否适合自己产生疑问。欢迎在评论区发表你的观点,同时,请不要忘记点赞并转发这篇文章!