近期,武昌区水务部门和湖泊管理机构携手科研单位,对楚河实施了生态恢复项目。他们向河床中撒放了装填水生植物的陶制颗粒。此举旨在加速楚河生态系统的恢复进程。

陶粒特制

这种陶粒的形状类似红枣,呈黄褐色,表面布满了蜂窝状的小孔,与常见的石子不同。其生产流程包括将城市污水处理厂的污泥、秸秆和添加剂按照特定比例混合,然后在1000℃的高温中进行烧制。这种独特的制作工艺实现了废物的循环利用,将废弃物料转变成了具有生态价值的材料。

曹梦西博士,江汉大学环境与健康学院的副教授,指出陶粒在生态模块的构建中扮演着至关重要的角色。该材料具备的特性,对生态修复效果产生了明显的推动作用。

生态模块

工作人员将陶粒放入箱中,随后在箱内种植水草,构建了一个生态系统。这种组合看似简单,实际上深藏着丰富的生态学基本理论。

亲水陶粒表现出显著的亲水性和多孔特性。它能够高效地吸附水中的氮、磷、有机物以及微量元素。这些营养元素对水草的生长起到积极作用。因此,水草在这样的环境中得以繁茂生长。这一特性为水下生态系统的构建奠定了稳固的基础。

实验之景

江汉大学环境与健康学院楼顶的实验系统,由曹梦西搭建的水草种植设备,运行状态稳定。该系统中,细长的苦草紧贴白色陶粒生长,根系错综复杂,彰显出其旺盛的生命力。

叶片边缘会不定时出现类似珍珠般的小气泡,这些气泡上升至水面后最终破裂。这一现象直接证实了水草正在进行光合作用。同时,这也显示出,在水草生长的陶粒基质中,其生长状态非常良好,为实际应用带来了积极的预示。

曹梦西指出,水草附着于陶粒后,能够通过光合作用显著增加水体溶解氧。水草持续生长与繁殖,这一过程最终促成了“水下森林”的出现。

“水下森林”为众多水生生物提供了理想的栖息场所,并营造了适宜的生存条件。这一做法普遍被视为修复和治理水体的有效手段,预计将有助于提升水域的生态质量。

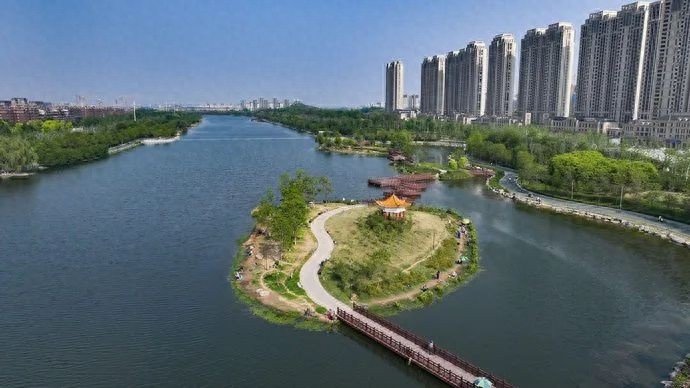

楚河实践

曹梦西指出,目前正致力于在楚河等人工加固的河岸区域,运用生态模块技术重建“水下森林”生态系统。楚河的生态环境较为脆弱,此次的尝试对于实际应用具有重大意义。

未来,研究团队计划致力于楚河生态景观的恢复,目标在于重现鱼类在浅滩畅游的画面。此外,他们还期望提高楚河的生态环境水平及景观品质。

多地应用

梁勇教授,江汉大学环境与健康学院的专家,指出该陶粒特别适用于湖泊底部硬化处理和河道水泥化区域的生态恢复。此技术已在涨渡湖和黄梅内河道得到应用,并取得了明显效果。

楚河生态修复项目实现了显著进展,其成功经验对相关学术领域具有深远影响。这一成果不仅为后续研究提供了宝贵的借鉴,同时也充分展示了陶粒生态模块在实际运用中的强大潜力与显著效果。

在探讨陶粒生态模块对楚河生态景观保护所取得的成果时,您有何高见?期待您的宝贵意见。同时,请不要忘记为本文点赞并分享。