在社交媒体领域,网红如同流星般短暂耀眼,然而,“东北雨姐”这颗流星却以不光彩的姿态陨落。她曾深受年轻群体喜爱,却因造假丑闻陷入困境,这一过程揭示的问题或许正是整个网红行业的一个缩影,同时也深深地触及了公众的情感。

昔日的辉煌

过往,“东北雨姐”在短视频领域犹如一股清新之流。她塑造了一位强健而干练的女性形象,田间劳作熟练,家务管理井然有序。她的作品洋溢着东北乡村的浓厚生活气息,无论是那口煮饭的大铁锅,还是那几只俏皮的小狗和鹅,都让身处都市的年轻人们感受到了一份纯真与美好。她宛如“战狼版李子柒”,这种别具一格的风格吸引了两千多万粉丝的目光,在“三农”领域赢得了极高的人气。显而易见,她最初的成功并非偶然,而是基于其独特的个性和吸引力。

然而,在这份成就的背后,实则隐藏着不为人知的秘密。她所呈现的乡村画卷,实则经过精心包装与打造,这种仅通过表演农活便能够获得丰厚回报的模式,实际上已经偏离了农村生活的真实轨迹。

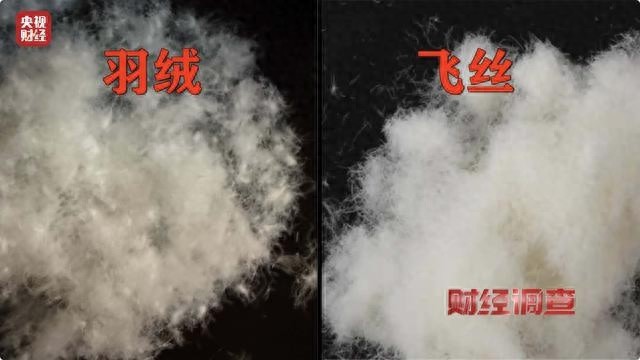

粉条事件中的掉色

自红薯粉条造假事件爆发以来,转折点已然显现。粉条,作为东北地域特色食品的典型代表,承载着东北乡村生活的美食记忆。然而,当市场上推广的粉条被揭露品质不符时,公众对其的信任基础开始出现裂痕。此事件犹如多米诺骨牌效应的起始,随后引发了一系列负面信息的连锁反应。在生活、美食类短视频领域,真实性对观众而言是根本的期待。一旦推广的产品本身存在瑕疵,无疑将引发公众对其个人信誉及过往视频内容的质疑。

此非单纯产品质量之瑕疵,更涉及对公众情感的误导。众多粉丝因倾心于其东北乡村生活画卷,对其深信不疑,却不幸感受到被戏弄之痛,粉条褪色不过是其形象崩塌的序曲。

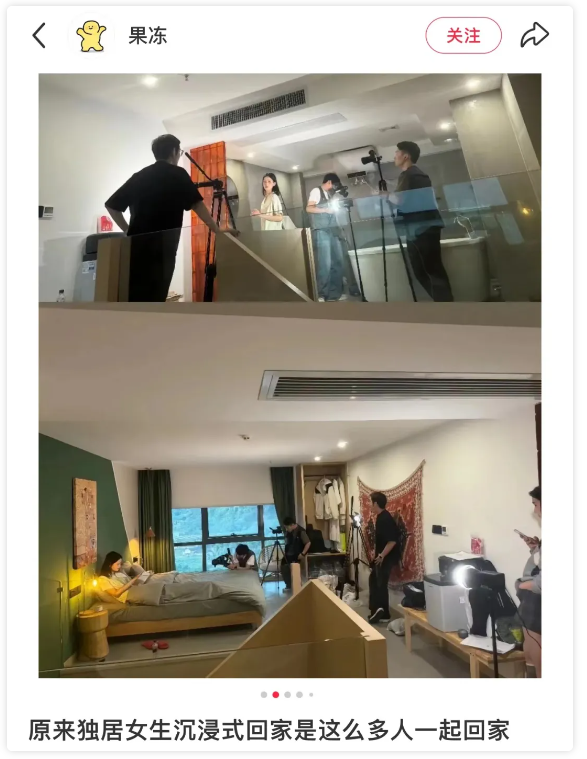

村民身份造假

更令人难以置信的是村民身份的伪造行为。她和她的团队中,绝大多数并非本村村民,那座表面上看似充满活力的院落,实际上不过是用于表演的临时场所。随着真相逐渐揭露,我们不禁想象,那些视频中看似温馨的画面在曝光后显得多么荒谬。一个空荡荡的院落,那些曾经充满生活气息的画面,都被贴上了虚假的标签。原本大家所认为的纯真乡村生活,竟是一场精心编排的表演秀。

大众沉醉于追求那些纯粹质朴的乡村传说,然而当前所呈现的不过是依照脚本编排的戏剧化表演,观众如同目睹了一场拙劣的魔术秀,在揭穿其背后技巧后,心中不禁涌起一股由失望引发的强烈情绪。

造假的普遍性

实际上,“东北雨姐”并非个别现象,网红领域内造假行为频发。无论是描绘山区孤儿凄惨的命运,或是塑造精致单身女性的小资生活,抑或假装身处大型企业的精英管理层,背后均有博主及MCN机构操控着剧情。仅从上海的视频拍摄中心便可窥见一斑,各式场景一应俱全。若需展现特定角色或生活状态,总能寻觅到相应的拍摄场景。

此类情境犹如众多面具,可随心所欲地佩戴于网红身上,借此塑造特定形象与生活模式。其本质根源在于流量驱动时代对利益的狂热追求,借助伪装手段以吸引公众目光,迎合大众的好奇与幻想,最终实现收益的获取。

平台的监管责任

此类欺诈行为广泛存在,平台承担着无法回避的职责。作为网红展示自我的平台,以及网民获取世界资讯的渠道,若该渠道充斥着虚假信息,无疑将误导公众。若平台未能强化监管,网红造假现象恐将愈演愈烈。例如,对入驻博主身份的严格审查、对视频内容真实性的监控,以及对违规造假者的惩处措施等。目前,众多平台似乎更重视流量数据,却忽视了内容的真实性及其社会影响力。

若平台在源头严格把控,诸多网红或许便无法炮制虚假生活画面,误导广大受众。

大众的期望

公众期望在自媒体领域目睹的是生活的原生态画卷。不论是充满挑战与拼搏的偏远山区生活,亦或是喧嚣繁忙的都市风貌,人们渴望的是未经修饰、未加修饰的纯粹现实。面对诸如“东北雨姐”等造假事件,公众所期盼的并非更多类似的悲剧重演,而是整个自媒体行业能够迎来根本性的转变。尽管网红拥有塑造个人形象的自主权,但这种塑造必须建立在真实性的基石之上。

您认为,针对网红造假行为,平台应采取何种监管措施方能实现有效控制?恳请各位点赞、转发,并踊跃在评论区发表您的见解。